謝罪から始まった本当の継承の瞬間

2025.01.05

父から受け継いだもの ~謝罪と感謝の瞬間~

いつも城間びんがた工房、そして紅型の世界に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。

紅型という伝統を通じて、琉球の文化や想いが少しずつ広がっていくことに、私たちは日々大きな喜びと感謝を感じています。

皆さまの温かなご支援や好奇心が、私たちの新たな挑戦への原動力となり、日々のものづくりに確かな力を与えてくれています。

この場を借りて、心より御礼申し上げます。

私が工房を引き継いだのは、35歳のときでした。インドネシアでの染め物修行を2年間終えて帰国し、それから5年の歳月を経ての決断でした。

伝統工芸の世界では、35歳での継承はかなり若い方に入ります。実際、私の父も15代目を53歳で継いでおり、家の中でも「だいぶ早いな」と感じた人もいたと思います。それでも私には、ひとつの強い願いがありました。

「父が現役の職人として元気に動けるうちに、隣で一緒に仕事をしたい。」

この想いが、私の中で大きな原動力となりました。ただ単に役割を引き継ぐのではなく、父の背中を見ながら、仕事の所作や心のあり方を肌で感じられるうちに、工房の未来に向けた舵取りを始めたいと思ったのです。

伝統工芸を守り続けていくには、技術だけでなく、先人たちが何を大切にしてきたのかという“心”を理解することが欠かせません。だからこそ、段階的に責任を引き継いでいく「ソフトランディング」の形での経営移行を目指しました。技術とともに受け継ぐべき精神を、父から直接学ぶことができたことは、今でも大きな財産だと感じています。

父から受け継いだもの 〜謝罪と感謝の瞬間、その先に見えた未来〜

伝統の現場に生まれて

私は、1977年7月に沖縄県那覇市の首里にある米軍関係の病院「メディカルセンター」で生まれました。人生で初めて耳にしたのは英語だった、という少しユニークなエピソードがあります。母は沖縄最北端・伊平屋島の出身で、自然の豊かさと人のあたたかさに育まれた女性でした。当時としては先進的な育児法を取り入れ、生後3か月の私に豆乳を与えていたという話も、今となっては懐かしい思い出です。

私の実家には工房があり、生活のすぐ隣には常に「ものづくりの現場」がありました。父が図案を描く机の膝の上で眠ったり、染料の匂いを感じながら遊んだり、シャリシャリという型紙の音が耳に残っていたり。そんな記憶が、私の感覚の奥底に根付いています。工芸は、私にとって仕事である前に“生活そのもの”であり、“家族の風景”でもありました。

笑い声が響く唯一の工房

私が通っていた城西小学校から工房までは歩いて通える距離で、その道すがらいくつかの染め物工房が点在していました。多くの工房は張り詰めた空気に包まれていて、外から笑い声など聞こえることはほとんどありませんでした。

しかし、城間びんがた工房に近づくと、遠くからでも聞こえてくる笑い声がありました。真剣勝負の職人の世界にあって、私の育った工房だけは例外のように、常に笑顔と談笑がありました。その雰囲気は、子どもの私に安心感を与えてくれましたし、大人になった今もなお、私のものづくりや人づくりの根幹にある“空気”として受け継がれています。

自由奔放だった青春、家族の受容

高校生から20代前半にかけて、私はとても自由に生きていました。金髪のアフロに13個のピアス。「ゴールデンパセリ」なんてあだ名をつけられた時期もあります。

工芸家の家に生まれ、代々の看板を背負う立場にいながら、よくここまで好き勝手に生きられたなと、今振り返っても不思議に思います。しかし、家族は私を否定せず、温かく見守ってくれました。私の中で「家族=安全な場所」という感覚が育ったのは、その包容力ある空気があったからこそです。

その経験が、今の工房の在り方にも影響しています。自由であっていい。個性があっていい。けれど、根底には“受け継がれるもの”が確かにある。そんな空気を工房に宿らせたいと、日々考えています。

インドネシアで染めに出会い直す

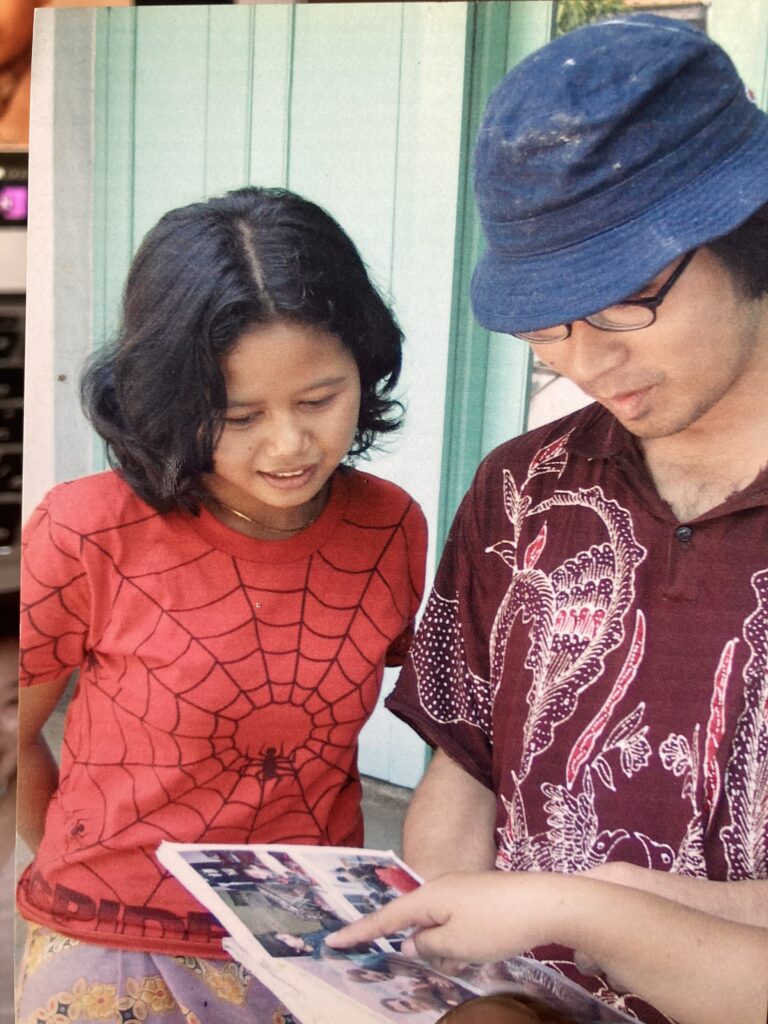

そんな私が大きく人生を見直すきっかけとなったのが、20代半ばのインドネシア留学でした。バティックの染めを学びに行った2年間、文化も価値観も違う土地で、私は“ものを染める”という行為の意味を深く考えるようになりました。

ただ布に色を付けるのではなく、その色に“意味”が宿っている。模様一つにしても、誰かの祈りや季節、社会へのまなざしが含まれている。そうした精神性に触れることで、私の中の「染め」への向き合い方が根本から変わりました。

帰国後、結婚を経て、35歳で工房を引き継ぐ決意を固めました。それは、父が元気なうちに“同じ現場で並んで仕事をする”という、非常に貴重な時間を持ちたいという思いからでした。

工房を未来へ繋ぐということ

謝罪と感謝、そして気づき

工房を継いで5年ほど経った頃は、職人としての楽しさと経営者としての難しさの間で揺れ動きながらも、少しずつ軌道に乗り始めていた時期でした。創造的なものづくりの喜びを感じつつ、組織の運営や職人たちの生活を守る責任の重さも実感していたのです。

そんなある日、先輩職人から「工房の調子はどう?」と尋ねられ、「順調です」と答えた私に対し、意外な言葉が返ってきました。

「まずは、栄順先生(父)に謝ってみたらどうだ?」

当初は意味がわからなかったのですが、心に引っかかるものがあり、翌朝、父に改まって頭を下げることにしました。「今までごめんなさい」という言葉を口にした瞬間、不思議なくらい感情があふれ、涙とともに自然と「ありがとうございました」という感謝の言葉も出てきました。

父は「それがわかるなら、お前は大丈夫だ」とだけ言い、いつも通り黙々と作業を続けました。その一言に、私がずっと抱えていた何かがすっと解放されたように感じたのです。

受け継いだ希望と未来への決意

父は9歳で戦争を経験し、苦労しながら家族を支え、琉球の文化を守り続けてきた人です。そんな父に謝罪と感謝を伝えたとき、私はただ「工房を引き継ぐ」ということ以上の意味を受け取りました。技術だけでなく、その技術に宿る先人たちの思いや覚悟までも受け継ぐ使命が、自分の中に芽生えたのを感じました。

伝統工芸は、単に作品を残すだけではなく、そこに込められた歴史と想いを次の世代へつなげる営みでもあります。私が謝罪と感謝を伝え、父が「大丈夫だ」と言ったあの一瞬は、私にとって“父の思い”も含めたすべてを受け取った瞬間だったのかもしれません。

これからも、父が胸に秘めてきた希望や、琉球が育んできた文化の尊さを大切にしながら、工房を未来へつなげる努力を続けていきたいと思います。どうか今後とも、私たちが紡ぐ「琉球びんがた」の世界を、見守っていただければ幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg

Instagram https://www.instagram.com/shiromabingata16/

公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。

紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。

受賞・展覧会歴

- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞

- 平成25年:沖展 正会員に推挙

- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞

- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙

- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞

- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞

- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞

主な出展

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。

これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。

私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。

20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。

最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。

メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。