色に込められた祈り~紅型がつなぐ過去と未来~【家族記憶】

2025.01.18

戦後80年、祖父が見た沖縄と私が感じる平和の奇跡

戦後80年と聞いても、1977年生まれの私には正直なところ実感が湧きません。私は戦争を知らない世代であり、当事者ではないからです。

しかし、私の父・栄順は昭和9年生まれで、戦後を迎えたのは10歳前後。祖父・栄喜は38歳で終戦を迎えています。そう考えると、戦争の記憶を鮮明に持つ「完全なる当事者」は祖父の世代なのだろうと思います。

私自身、戦時中の沖縄の様子を知る機会は資料の中でしかありません。それでも、ふとした日常の中で戦争の爪痕と沖縄の復興の奇跡を強く感じる瞬間があります。

夕日が沈むとき、穏やかに輝く首里の街並みを見て、「本当にここで、あれほど恐ろしい出来事があったのか?」と不思議に思うことがあります。そして、この美しい沖縄が、かつて戦火の厳しい地であったことを考えると、ここに平和が戻ったことは奇跡ではないかとさえ思うのです。

戦後の苦境と工芸の再生

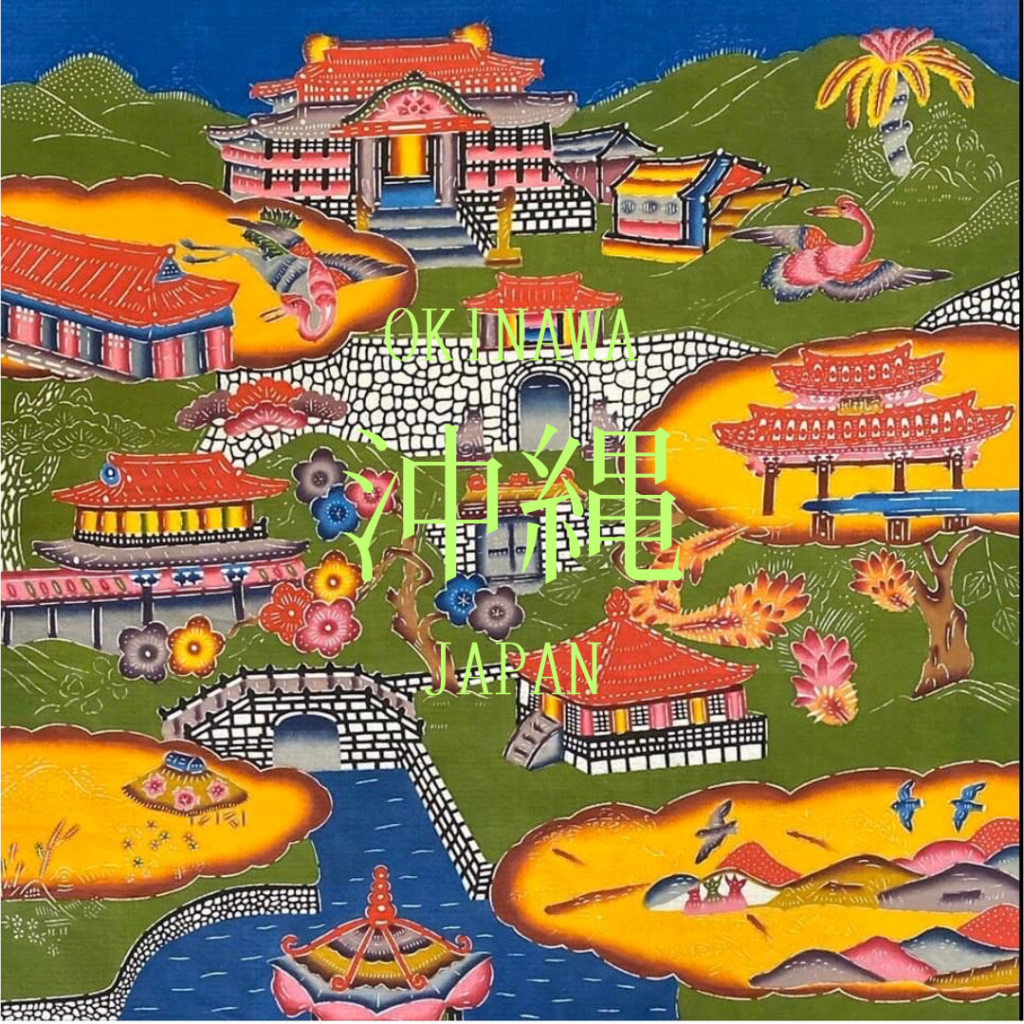

今回添付している画像の中には、戦後の苦しい時代に家業を守るために作られた葉書があります。この葉書は、祖父・栄喜が交流のあった阿部栄四郎先生(島根県で和紙を作る人間国宝)からいただいた和紙を使って制作されたものです。

当時、沖縄は戦争による甚大な被害を受け、物資もなく、人々は生活することさえ困難でした。そんな中、唯一お金を持っていたのは駐留していたアメリカ人でした。祖父は彼ら向けにポストカードを作り、沖縄にかつてあった文化をデザインとして取り入れ、それを紅型の技術で染めて販売しました。写真には、当時のポストカードと、その制作に使われた型紙が残されています。

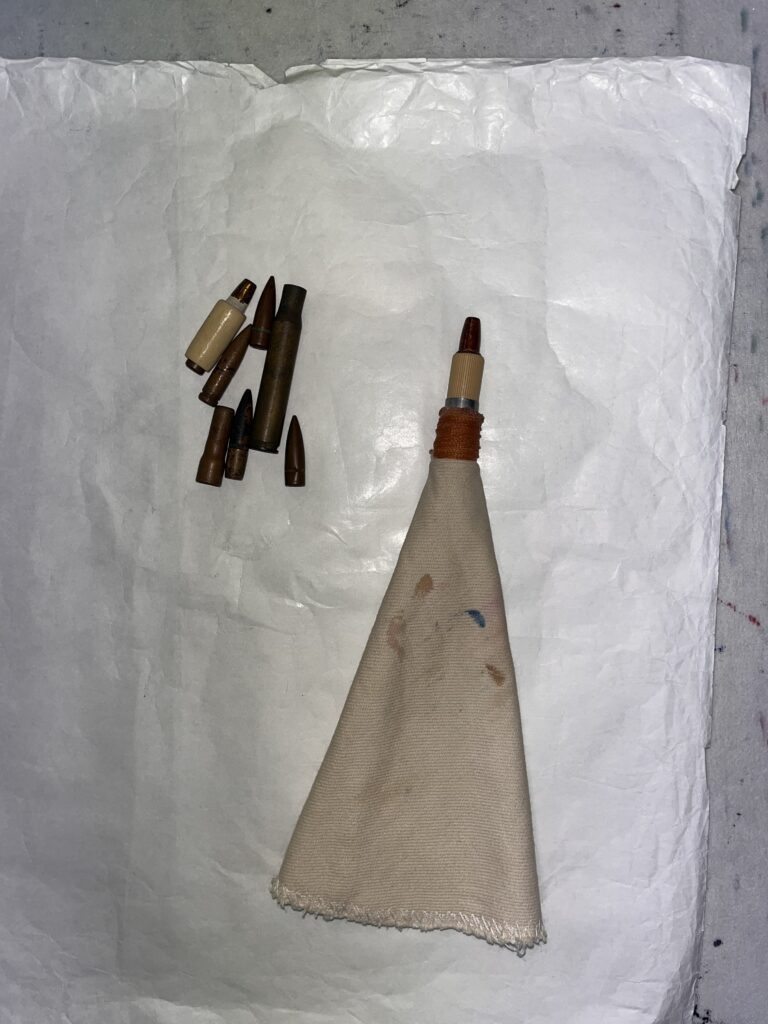

また、もう一つの写真には「筒描き」と呼ばれる技法で使用された道具が写っています。これは型紙を使わずに直接糊を描くための道具で、先端には鉄砲の弾が使われています。戦後、何もない時代に工夫しながら制作を続けた証です。80年前に実際に使用されていたものが今も残っているという事実に、祖父たちの努力と情熱が感じられます。

戦後の暮らしと父の記憶

そんな祖父のもとで育った父は、戦争の話をほとんどしませんでした。しかし、私が工房を継ぐことになり、家族の歴史や祖先の想いを知ろうとする中で、少しずつ過去の話をするようになりました。

父の記憶によると、戦後すぐに家族は首里に戻ることができず、アメリカ軍の管理下にあったため、巨大な野営用のテントの中で4世帯が共同生活をしていたそうです。そしてようやく故郷に戻ったとき、住まいは台風が来るたびに屋根が飛んでいくような簡素なものでした。

台風の知らせがあると、家族は急いで衣類をドラム缶に詰め、それをひっくり返して大きな石を置いて飛ばないように固定し、その上にしがみついて耐えたそうです。そして、祖父は紅型の復興に全てを捧げていたため、生活の厳しさにもかかわらず、「紅型以外の仕事をするな」と家族に厳しく言い聞かせていたといいます。

そんな中、高校2年生だった父は、家族のためにどうにかして温かい毛布を手に入れたいと考えました。祖父に隠れて近くの本屋でアルバイトをし、ようやく自分の力で毛布を買うことができたとき、それは本当に幸せな瞬間だったと語っていました。

しかし、しばらくして、その毛布は祖父の寝タバコによって燃えてしまったそうです。父は「やっと手に入れたものが一瞬で灰になった」と、そのときの悔しさを笑い話のように話していましたが、当時の厳しい暮らしがどれほど過酷だったのかを物語るエピソードです。

受け継がれる想いと未来へ

祖父は、戦争で妻を亡くし、男手ひとつで子どもを育てながら、工芸を守り続けました。その時代の厳しさを想像すると、私たちが今こうして平和な沖縄で紅型を作り続けられることがどれほど幸運なことかを実感します。

祖父の世代が命をかけて復興を果たし、父の世代がその道を守り続け、そして今、私の世代が伝統を受け継いでいます。

そして今、首里の街を見渡すと、かつての戦禍の爪痕を感じさせないほど、美しく穏やかな風景が広がっています。祖父はよく「紅型を手に取る人に、背景の苦しさは関係ない」と言っていたそうです。だからこそ、戦争の傷跡ではなく、紅型の色彩や模様に豊かさと優しさを込めることを大切にしていました。

私自身、この土地に根付く紅型という伝統を受け継ぐなかで、祖父や父が何を守ろうとしていたのかを考えるようになりました。それは単なる技術ではなく、沖縄が長い歴史の中で育んできた「認め合う心」や「多様性を受け入れる文化」そのものだったのではないかと思うのです。

沖縄は、さまざまな文化が交わり、新しいものを受け入れながらも、自分たちのアイデンティティを大切にしてきた島国です。祖父や父が大切にした紅型もまた、時代とともに変化しながらも、受け継がれることで新たな価値を生み出してきました。

私も今、その流れの中にいます。紅型を通じて、沖縄の持つ寛容さや、自然と共に生きる感性を表現し、未来へとつなげていきたい。そうすることで、祖父や父が大切にしてきた沖縄の価値観を、これからの時代に生きる人々へと届けられるのではないかと思うのです。

祖父が残した紅型とその技術が、ただの工芸ではなく、沖縄の精神そのものとして未来へと続いていくことを願っています。

(今年1月17日は母の誕生日でした。手前にいるのは父 栄順で、15代目を務めた人です。苦楽を共にしてきた二人の、温かく穏やかなひとときです)

城間栄市プロフィール

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg