「祖父の教えと父の設計図――清潔が守る三百年の色」

2025.05.10

おはようございます。いつも紅型に目を留め、温かい応援を寄せてくださる皆さまに心より感謝いたします。

皆さまの好奇心こそが、私たち城間びんがた工房の挑戦を支える何よりの力です。

朝の工房は、箒(ほうき)の音から始まります。私は 16 代目当主であり、一人の作家としても制作に携わっていますが、「代表」という立場から見ても、毎朝の掃除が工房の文化として定着していることは本当にありがたい――そう感じずにはいられません。

祖父・栄喜が刻んだ “清潔第一” の教え

祖父・栄喜(14代目)は 38歳で終戦を迎えました。焼け跡に残ったわずかな廃材をかき集め、掘っ立て小屋のような家を建て、そこを染色工房として再出発させます。床板の隙間から冬の風が吹き上がり、室内のほうが外より冷えることさえあったといいます。それでも祖父は弟子に向かって「毎日掃除をし、清潔を保ちなさい」と言い続けました。

沖縄では拝所(うがんじゅ)を清めて祈る風習がありますが、祖父にとっては“特別な拝み”より“日々の掃除”。過酷な環境であればこそ、まず場所を整えることが心を整える――その知恵が、いまも工房の背骨になっています。

振り返れば、琉球王朝の時代に王族の染めに携わった職人たちは、朝一番に身を水で清めてから作業場へ向かったと伝えられます。近代芭蕉布の第一人者、平良敏子(たいら としこ)先生も、生前「鏡に向かって“今日も嘘のない仕事をさせてください”と祈ってから機に向かった」と語っていました。

こうした“清め”の所作は、仕事に向かう前のけじめの儀式とも言えるでしょう。顔を洗い、机を拭き、道具を所定の位置に戻す――それだけで視界は開け、心は一点に静まります。職人にとっては、仕事を終えた後に机を片づけ、翌朝また周囲を清めて仕事を始めることが、そのまま“集中できる現場”をつくる最短の方法なのです。祖父が繰り返し説いた教えも、結局はそこへ行き着くのだと感じます。

思えば祖父の晩年の暮らしは驚くほどシンプルでした。必要最小限の道具しか周囲に置かず、質素な部屋で静かに一日を始める。その背中を幼いころに見上げながら、私は「清潔に整えた場所こそが、良い色を生む」と知らず知らず学んでいたのかもしれません。

父・栄順が整えた “沖縄随一の染色設備”

戦後復興が進み、沖縄が日本復帰へ向かう頃、父(15 代目)は京都・金沢・新潟など全国の染色産地を巡りました。

「紅型を次代へ残すには、工房の環境も磨かねばならない」

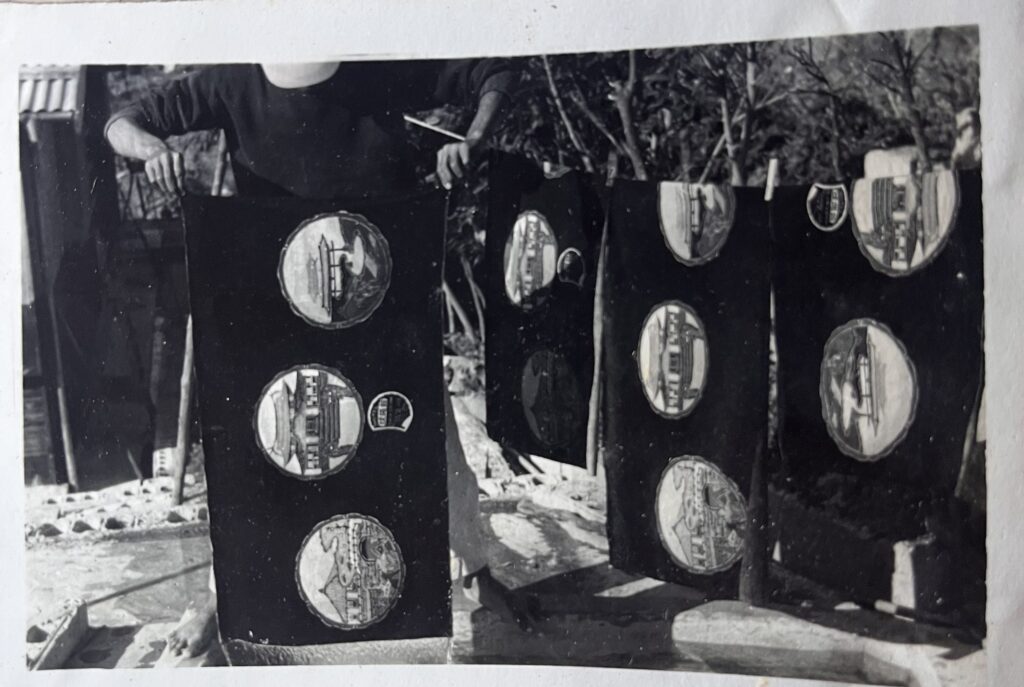

そう考えた父は研究を重ね、44 年前に現在の工房を新築。縦 13 メートルの反物を張れる明るい作業場、風通しの良い干し場、顔料が飛び散っても掃除しやすい床――同業の仲間から「染色工房らしくないほど清潔だね」と驚かれるほどの設備を整えました。祖父の“清潔第一”と父の“環境整備”が重なり、私たちは今日も気持ちの良い空気の中で筆を握っています。

今日も箒と筆で、色を未来へ

掃き清められた床に朝日の縞模様が伸びるころ、型紙を並べ、刷毛を湿らせ、色が布に息づき始めます。

祖父が掲げた「清潔」、父が築いた「設備」、そこに私たちの「挑戦」を重ねて――。

紅型は王族の衣装として生まれましたが、Instagram やサイトで工程を発信し続けるのは、工房を開放できないぶん、手仕事の息づかいを少しでも身近に感じてほしいからです。

どうぞ引き続き温かく見守っていただければ幸いです。

皆さまの好奇心が、わたしたちの筆先を動かすエネルギーです。いつも本当にありがとうございます。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg