「サガリバナと紅型――自然が導く創作の日々」

2025.08.04

琉球に生きる「チャンプルー」の美学

――紅型と沖縄の自然、そして私たちの創作について――

こんにちは。城間びんがた工房の城間です。

いつも当工房の公式ホームページやSNSをご覧いただき、本当にありがとうございます。

皆さまのご関心やご声援が、私たちの紅型作りへの日々の挑戦と探究心を支える大きな力になっています。

さて、今回は沖縄の文化や紅型の魅力について、改めて私自身が日々感じていることをお伝えしたいと思います。

最近はイベントのお知らせや工房の日常、Instagramなどでもいろいろなエピソードを発信していますが、

今回は少しだけ深呼吸をして、琉球の文化的な背景、沖縄の自然、そして私が今も向き合い続けている紅型の「個性」と「創作の悩み」について、じっくり書いてみたいと思います。

琉球――東と南と西、そして日本の“交差点”

まず、沖縄――琉球という土地の不思議さ、面白さについて。

ご存知の方も多いと思いますが、琉球王国時代から、沖縄は日本と中国、東南アジアを結ぶ“海の交差点”でした。

日本列島の最南端に位置し、南の海風に包まれたこの島々には、遥か中国大陸の気配も、東南アジアの熱気も、

そして日本の伝統的な生活文化も、絶妙なバランスで混じり合っています。

沖縄を旅したことのある方は、伝統的な家の屋根瓦や、食卓に並ぶゴーヤーチャンプルー、あるいは市場の魚や果物の豊富さ、

そして祭りの音楽や踊り、染織の色彩の中に、「あ、なんだか他の日本の土地とは違うな」という感覚を持たれるかもしれません。

それはまさに、数百年にわたって沖縄がさまざまな異文化と出会い、時には受け入れ、時には独自に変化させてきた“チャンプルー(混ぜこぜ)”の精神が生きている証だと私は思います。

沖縄の人々には、「いいものは取り入れて、うまく混ぜて、自分たち流にしてしまう」という独特の懐の深さがあります。

食文化、建築、言葉、そして工芸――そのすべてが、絶妙なブレンドの上に成り立っています。

紅型――ひと目で「沖縄」と分かる不思議な個性

そんな琉球の“チャンプルー文化”の中でも、紅型(びんがた)はまさにその象徴と言える存在かもしれません。

私自身、小さな頃から工房の仕事場で紅型に囲まれて育ちました。

大人になって、県外や海外の方とお話しするようになると、しばしば「紅型はひと目で“沖縄のもの”だと分かる」「個性的ですね」と言われることがあります。

面白いのは、紅型という染色は中国的な雰囲気や、東南アジアの文様的な要素もあれば、日本的な形や配色も同居しています。

なのに、なぜか“沖縄らしさ”がちゃんと前面に出ている。

その最大の理由の一つは、色彩にあると思います。紅型には沖縄の自然そのもの――さんさんと降り注ぐ太陽、コバルトブルーの海、鮮やかな熱帯の花々――そんな景色から抽出したような原色が多く使われています。

ただ、ここ数年は淡いトーンやパステルカラー、控えめなグラデーションも多く取り入れられるようになりました。

それでも、どこか「紅型らしさ」がしっかりと残るのは、工程や材料、そして作り手の心持ちが生きているからかもしれません。

紅型の個性は「作り手の顔」

不思議なことに、同じ紅型であっても、工房や作家によって“顔”がまったく異なります。

以前、首里の町を歩いていた時、父の紅型を着ていた方が「それ、城間さんの紅型ですよね?」と声をかけられたという話がありました。

つまり、同じ伝統技法であっても、どこかに「作り手の個性」が強く出るのが、紅型の大きな特徴なのです。

その理由は、工程の多さや複雑さにあると思います。

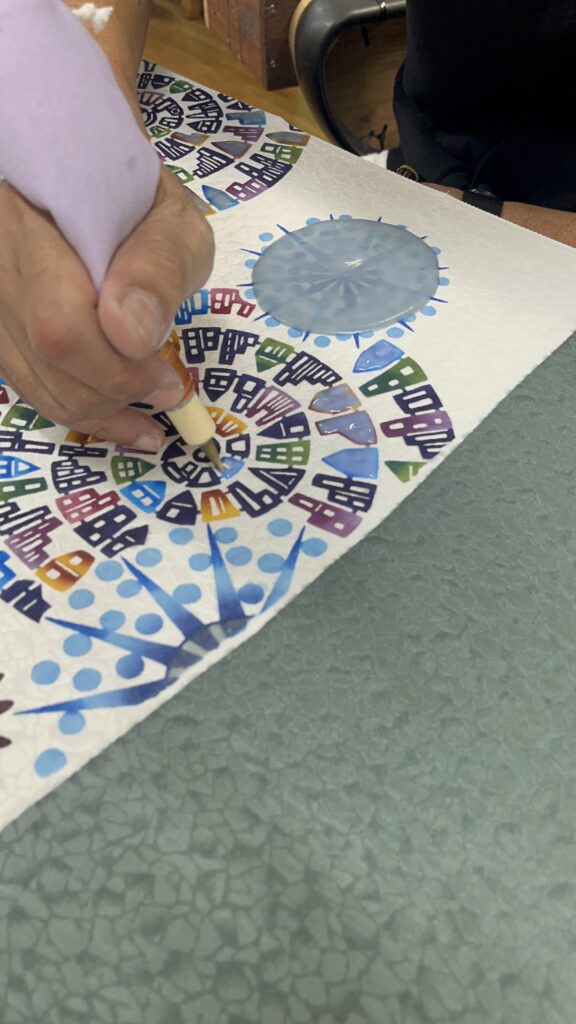

図案を描き、型紙を彫り、糊を置き、顔料を重ね、何度も洗い、仕上げる――そのすべての段階に、作り手の性格やこだわり、

時には迷いや悩みまでもが染み込んでいきます。

紅型の表情は、人の表情と同じくらい多様で、それぞれの人生や工房の歴史がにじんでいるように思います。

沖縄の自然は、永遠のインスピレーション

さて、紅型の図案を考える時、沖縄の自然は無限のモチーフの宝庫です。

南国ならではの色鮮やかな植物、雨に洗われた海や空、夏の盛りに咲き誇る花たち――。

私たち作家は、いつもその豊かな風景や季節の移ろいに目を凝らし、心を奪われます。

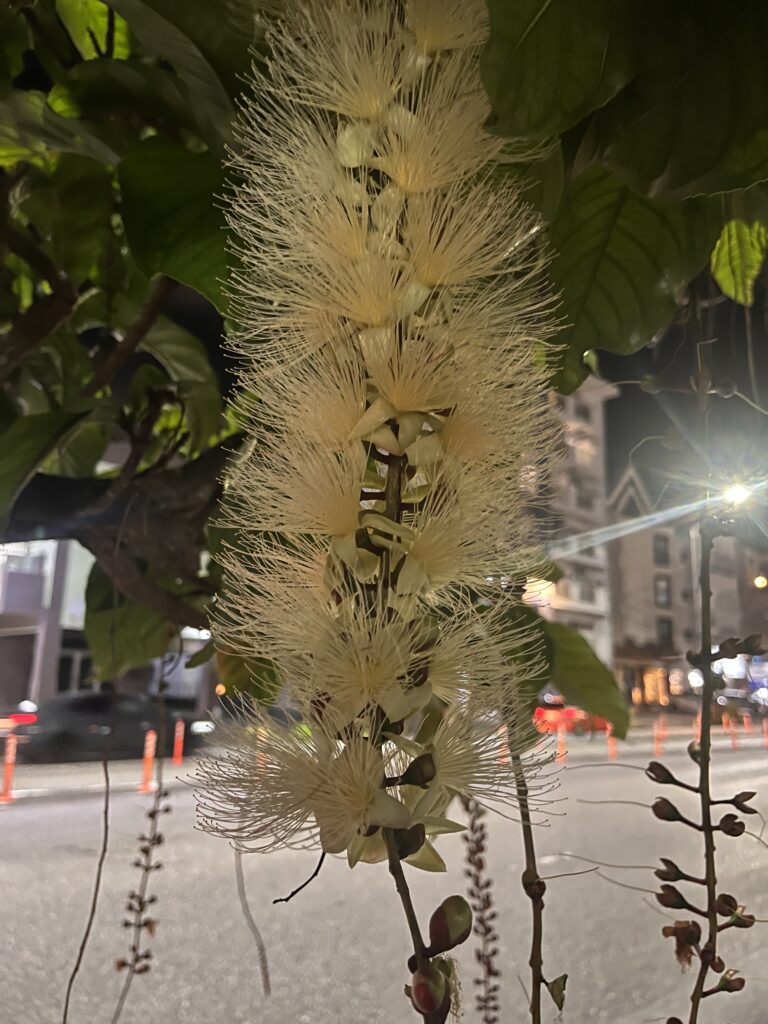

今回紹介したいのは「沢藤」――沖縄では「サガリバナ」と呼ばれる花です。

サガリバナは、初夏から夏の夜明け前にかけて咲き、白やピンクのふわりとした花が房状に垂れ下がる不思議な花です。

その儚さ、美しさ、生命力の強さは、私たちにとってとても印象深い存在です。

西原町や那覇新都心、首里の周辺にもサガリバナの名所があり、夏の夜や早朝にしか出会えない幻想的な風景が広がります。

私自身、サガリバナの花を紅型の図案に取り入れたいと長く思い続けてきました。

創作の悩みと「図案にする」ということ

しかし、サガリバナを図案として形にするのは、実はとても難しい作業です。

花の柔らかさ、夜明けの光の中で漂うような生命感――

それを紙の上に線で表現し、さらに型紙に彫り起こし、染色という工程で色彩に昇華させていく…。

頭の中にはイメージが浮かぶのに、実際に型紙を彫り始めると、どうしても納得のいく形にならない。

花の房の揺れや、朝露に濡れる花弁の透明感など、“あの一瞬”の空気を閉じ込めたいと思いながら、何度も描き直し、彫り直し、試行錯誤の日々が続きます。

「なぜこんなにも悩むのだろう?」

――実は、これも紅型という工芸の魅力のひとつだと思っています。

作り手が自然や人生と真剣に向き合うことでしか、生まれない表現がある。

だからこそ、同じ“サガリバナ”でも、作り手によって、あるいは同じ作家でも、その時々でまったく違う表情が生まれるのです。

伝統は“変わり続けること”の積み重ね

紅型は、数百年の歴史の中で、材料や技法はもちろん、色や図案も時代ごとに少しずつ変化してきました。

今も、淡いパステルカラーや新しいモチーフ、現代の暮らしに合ったデザインが少しずつ増えています。

けれども「びんがたらしさ」は、きっと変化と蓄積の中にこそ生き続けている――私はそう信じています。

時には悩み、迷い、うまくいかないこともたくさんある。

でも、沖縄の自然や人々の暮らし、その時々の空気を感じ、心を揺さぶられながらものづくりに向き合う。

その積み重ねが、いつしか「紅型らしさ」という唯一無二の個性になっていくのだと、今は思えるようになりました。

おわりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

沖縄は、今も昔も「何でもチャンプルーしてしまう」不思議な土地です。

けれど、それがただ混ぜるだけでなく、そこから新しい個性、生命力、そして美しさが生まれる場所でもあります。

紅型もまた、作り手や時代の空気、自然の息吹――さまざまなものが混じり合いながら、

今日も新しい表情を見せてくれる工芸です。

もし皆さまが沖縄や紅型に興味を持ってくださったなら、ぜひ実物に触れ、島の空気を感じ、作り手の言葉にも耳を傾けてみてください。

きっと、そこにしかない「琉球の美」が見つかると思います。

これからも城間びんがた工房は、沖縄とともに歩みながら、日々の創作に悩み、挑戦を続けていきます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg