波が島々を憶えている場所【作品解説】

2026.02.09

波を越えて、歌は祈りとなる

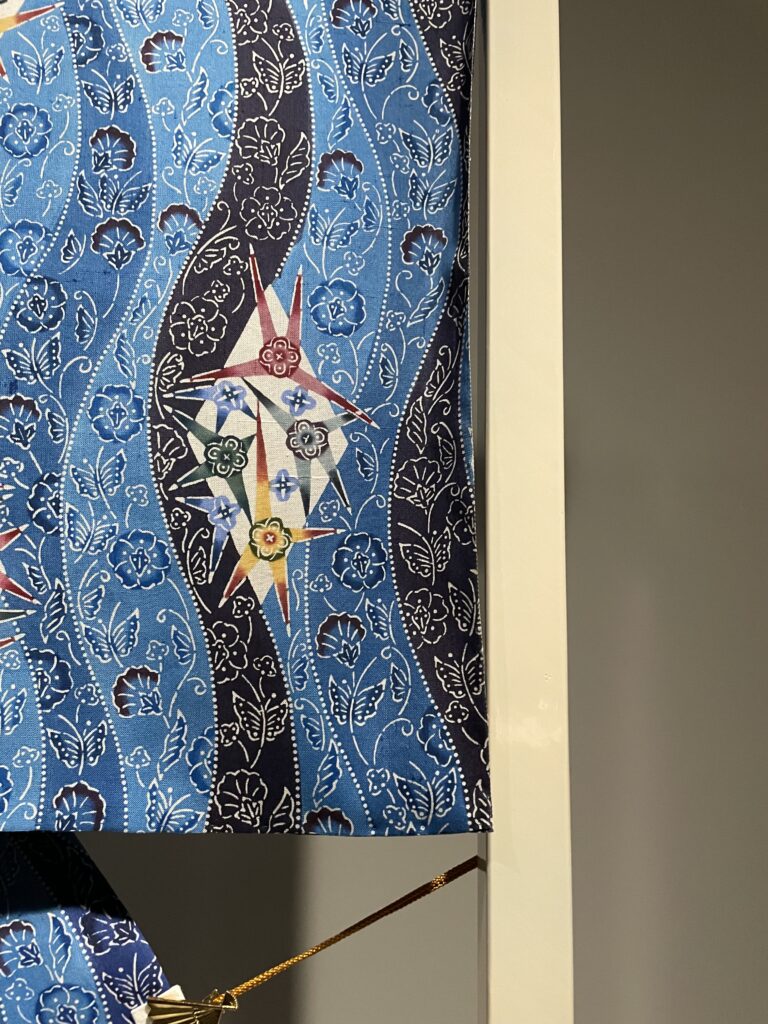

染地型を中心に制作しましたが、白地型の空間を活かす可能性を探り、この構成に挑戦しました。

型染めのリピートを利用し、不連続に見えるようでいて、全体としては連続性を持つような配色を工夫しています。

波そのものが不規則な存在であることを意識しながら、着物として仕立てられたときに、色の繋がりが美しく立ち上がるよう図案を構成しました。

この作品は、訪問着としての完成を目指しています。

実際に人が身にまとうことで初めて生まれるバランスや美しさを大切にし、波の不規則さを図案に織り込みながらも、着用時の一体感を損なわない、着物らしい佇まいに挑戦しました。

ここから先は、そうした造形の背景にある、私自身の記憶と、この作品に込めた物語について記しておきたいと思います。

言葉を持たずに渡った島で

私は20代の頃、インドネシアを訪れました。

今振り返っても、無謀と言えるほど、言葉の準備をしないままの渡航でした。

空港に降り立った瞬間に感じたのは、強烈なタバコの匂いでした。

湿った空気の中に立ち上るその匂いに、「ああ、アジアに来たのだ」と胸が高鳴ったのを覚えています。

同時に、言葉も分からない海外での生活への不安で、心はいっぱいでした。

けれど、インドネシアでの日々は、不思議な安心感に満ちていました。

イスラム教を信仰し、酒も豚も口にしない彼らの暮らしは、沖縄とは文化も習慣もまったく異なります。

それでも、人と人との距離感は、どこか懐かしく、

まるで昔の沖縄に戻ったような感覚があったのです。

「何時に起きたんだ」

「今日は何を食べたんだ」

「今日は何をするんだ」

毎日のように、誰かが声をかけてくれました。

イチャリバチョーデー——一度会えば兄弟。

その言葉の通り、村の人たちは、一人ひとりが私に関わろうとしてくれました。

冗談ばかり言う人もいれば、少しきつい言葉を投げる人もいる。

ふざけ続ける人もいる。

さまざまな人たちの中で、言葉を十分に持たない私は、

それでも、たくさんの「言葉にならない言葉」を受け取っていました。

はっきり答える、という優しさ

あるとき、怪我をして薬屋を探したことがありました。

友人に尋ねると、「まっすぐ行って右側にある」と、はっきり教えてくれました。

けれど、そこに薬屋はありませんでした。

翌日、別の友人に聞くと、

「いや、そこにあるのは小さな店で、薬屋はその角を曲がって、もっと先だ」と言う。

私は念のため、小さなノートに地図を描き、その通りに歩いてみましたが、

そこにあったのは、やはりスーパーでした。

しばらくして分かったのは、

インドネシアでは「分からない」「知らない」と答えることが、

相手に対して失礼にあたる、という感覚があるということでした。

彼らは、私の質問に何とか応えようとしてくれていたのです。

そのスーパーには、確かにレジの片隅に、ほんのわずかですがうがい薬が置いてありました。

「薬がある場所」という意味では、決して嘘ではなかったのです。

そのことに気づいたとき、心がふっと温かくなりました。

彼らは決していい加減なのではなく、

誠実に、私に向き合おうとしてくれていたのだと知ったからです。

それ以来、私は一つのことを、五人以上の人に聞くようになりました。

そして、それぞれの答えを「編集」しながら、自分なりの判断をする。

今思えば、この感覚は、その後のものづくりにも深く影響しています。

言葉が、歌になるまで

二年が経つ頃には、インドネシア語で考え、インドネシア語で感じるようになっていました。

日本語にうまく置き換えられない言葉が、頭の中にたくさん残っていました。

インドネシア語を、インドネシア語のままで理解している自分に、ふと気づく瞬間もありました。

あの時間は、ただただ、楽しかった。

そして、今もなお、私の中に静かに生き続けています。

歌は祈り

「歌は祈り」

この言葉が、今回の作品の根底にあります。

さまざまな思いが言葉になり、

言葉が繰り返されることで、やがて歌になる。

悲しみは、平和を願う歌へ。

喜びは、優しい歌へ。

私の祖先たちは、波を越え、島々を行き来しながら交流を重ね、

その中で独自の文様を生み出してきました。

波が島に打ち寄せるように、文化もまた、香りを漂わせながら行き来していたのです。

波の中に、文様を漂わせる

制作の中盤、インドネシア風の文様を、

どのように波の模様の中に取り込むか、長く悩んでいました。

どこか浮いてしまう。

無理に重ねると、意味を失ってしまう。

そんなとき、妻が読んでいた本の一節を、ふと教えてくれました。

「生きることは祈り」

その言葉を聞いた瞬間、

それまで噛み合わなかった文様が、波の中にすっと溶け込むイメージが浮かびました。

まるで、音符が波間に漂い、歌になっていくように。

文様は、主張するものではなく、

祈りとして、静かにそこに在るもの。

そう思えたとき、構成は自然に定まっていきました。

波を越えて、歌は続く

島々が繋がり、思いが行き来し、

それぞれの土地で、花が咲き、歌が生まれる。

この作品には、

波を越えて受け継がれてきた祈りと、文化の歌の一節を、そっと閉じ込めています。

着る人の身体によって、

また新しいリズムが生まれ、

新しい歌として響いていくことを願いながら。

城間栄市プロフィール

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg