謝罪から始まる創造──紅型に見る「不完全さの力」

2025.10.08

いつも城間びんがた工房、そして紅型(びんがた)の世界に関心を寄せてくださり、誠にありがとうございます。

紅型という伝統を通じて、琉球の文化や想いが少しずつ広がっていくことに、私たちは日々大きな喜びと感謝を感じています。皆さまの温かなご支援と好奇心は、私たちの挑戦に灯りをともす原動力です。この場を借りて、心より御礼申し上げます。

私は35歳のとき、工房を引き継ぎました。インドネシアでの染め物修行を2年間終えて帰国し、さらに5年の時間を置いての決断でした。伝統工芸の世界では若い継承です。実際、父(15代目・城間栄順)は53歳で継ぎましたから、家の中でも「だいぶ早いな」と感じた人もいたと思います。それでも私には一つだけ、どうしても叶えたい願いがありました。

「父が現役の職人として元気に動けるうちに、隣で同じ空気を吸って働きたい。」

役割をただ受け渡すのではなく、父の背中を見ながら、仕事の所作も、ものに向き合う心の姿勢も、肌で受け取れるうちに。工房の舵を、静かに未来へ切りはじめたい――その想いが私を動かしました。

伝統工芸を続けるには、技術の継承だけでは足りません。先人が何を尊び、どのように生きてきたかという“心”を理解することが欠かせない。だからこそ私は、段階的に責任を移す「ソフトランディング」を選びました。技とともに精神も受け継ぎたい――今もそれを自分の財産だと感じています。

生活としての工芸、家族としての工房

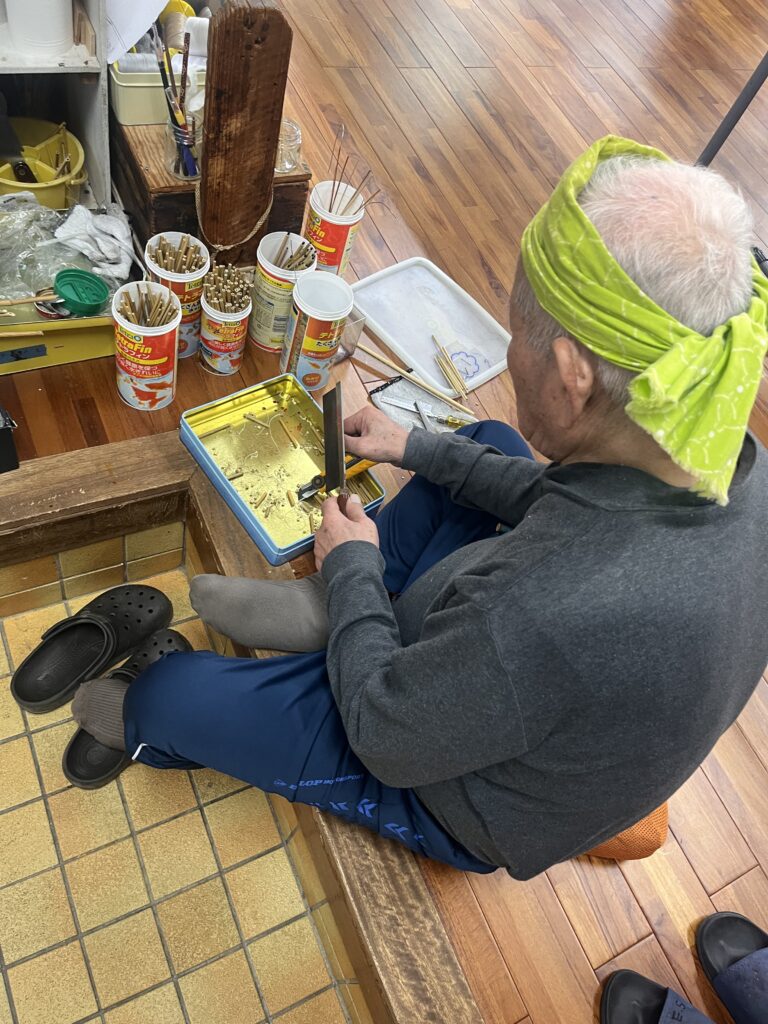

私は1977年、那覇・首里で生まれました。家と工房はひとつながりで、型紙を彫るシャリシャリという音、乾きゆく布の匂い、職人たちのやりとり――それらが家の音風景であり、私の原風景になりました。工芸は、仕事である前に“生活そのもの”であり、“家族の風景”でもあったのです。

通学路の先にはいくつも染め物工房が並び、張り詰めた静けさに包まれていました。けれど城間びんがた工房は少し違って、遠くから笑い声が聞こえてくる。真剣の中に、ゆるむ瞬間がある。幼い私にとって、その空気は安心でしたし、今もものづくりや人づくりの根っこに息づいています。

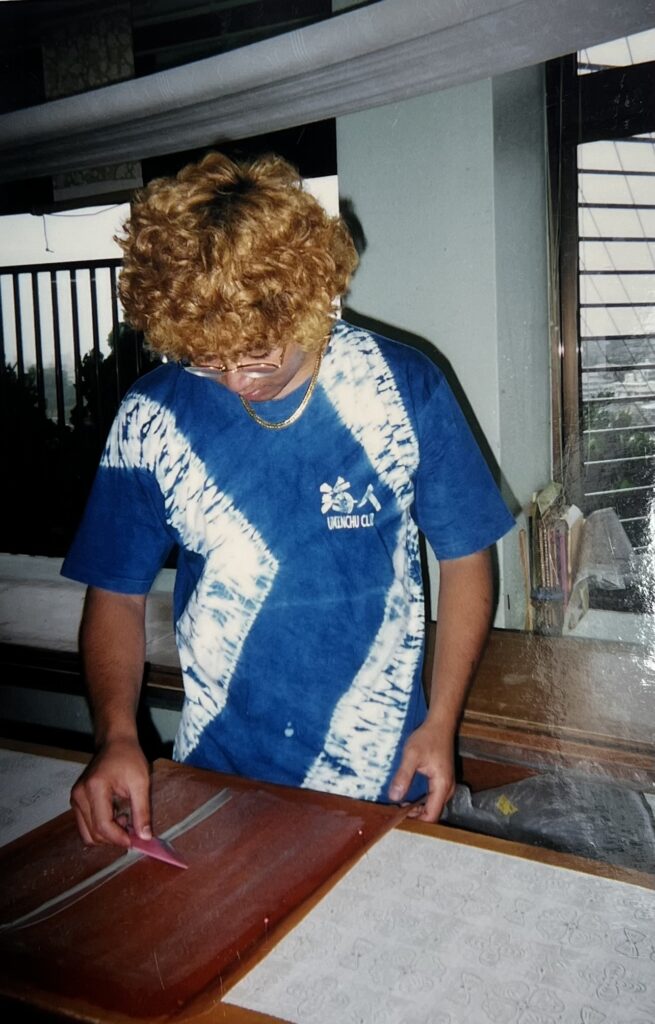

一方で、父は徹底した職人でした。朝5時に工房を開け、夕方5時に仕事を終える。そのリズムは日曜も祝日も変わらない。自分の段取りを崩さない背中を見つつ、私は反射的に“自由”に憧れたのかもしれません。高校から20代前半にかけて、金髪アフロにピアス13個――家族はそれでも私を責めず、ただ受けとめてくれました。**「どんな姿でも戻れる場所」**があることは、その後の工房の空気にも影響しています。自由であっていい。個性があっていい。ただし、その根は“受け継がれるもの”に確かにつながっている――そんな空気です。

父の言葉、私の反発

インドネシアへ発つ前、父と1時間ほどふたりだけで話したことがあります。私は熱に浮かされたように語りました。「ジャワで新しい染めを学び、沖縄・日本・中国・東南アジアの文化を身体に通して、紅型をもう一度咀嚼し直したい」と。父は静かに聞いたあと、こう言いました。

「何を言っているのか正直よくわからん。だが、早く寝て、早く起きなさい。」

当時の私は面食らいました。もっと創造的な言葉が欲しかった。けれど今なら分かります。父のこの一言には、職人としての基礎が凝縮されていたのです。**健康であること、生活の律を守ること、創造とは日々のルーティンの先に宿ること。**若い頃の私は反発しましたが、父はいつでも“仕事の姿勢”という言葉にならない芯を、簡潔に示してくれていたのだと思います。

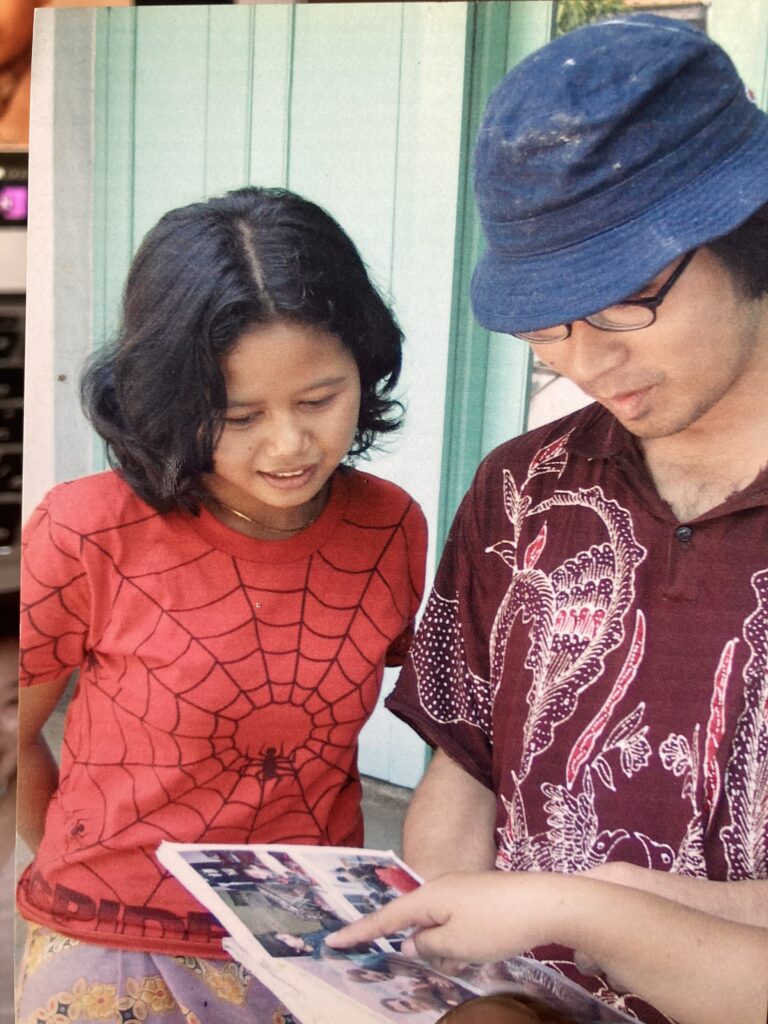

インドネシアで、染めに“意味”が宿るのを見た

ジャワの2年間で、私は染めに出会い直しました。布に色を置くことは、単なる彩色ではない。**文様には祈りがあり、色には季節があり、線には社会への眼差しがある。染めは生活であり、文化そのものだ――そう腑に落ちた瞬間、私の中で“染める”ことの定義が変わりました。

帰国後、結婚を経て私は35歳で工房を継ぎました。父がまだ現役でいるうちに、「同じ現場で隣に立つ」**時間を持ちたかったからです。

父に謝った朝

継いで5年ほど経った頃、仕事は少しずつ軌道に乗り始めていました。ある日、先輩職人に「工房は順調か?」と問われ、「はい」と答えると、意外な言葉が返ってきました。

「一度、お父さんに謝ってみたらどうだ。」

正直、意味のわからないまま翌朝、私は父の前に立ち、静かに頭を下げました。

「いままで、本当にごめんなさい。」

その言葉を口にした瞬間、腹の底の奥のほうがじんわりと温かくなるのを感じました。

そして、その奥のさらに奥から、熱いものが込み上げてきました。

それはやがて涙となって、止まらなくなりました。

あぁ、私は本当に自由に生きてきた。

好きなように進み、わがままに選んできた。

それでも父は何も言わず、ただ黙って働き、

私たちを育て、この仕事を守り続けてきた。

その事実が、一気に胸の中に流れ込んできたのです。

すると、堰を切ったように涙があふれ、自然と次の言葉が口から出ました。

「ありがとうございました。」

父は少し間をおいて、短く言いました。

「それが分かるなら、お前は大丈夫だ。」

その一言で、私の中の何かがほどけました。継ぐということは、技術だけではなく、その技術に宿る覚悟と祈りをも受けとることなのだと、身体で理解した朝でした。

闇の夜に立つ幼子のような沖縄へ

祖父・城間栄喜(14代目)は、終戦を38歳で迎え、焼け野原の中で紅型の再興に尽くしました。祖父が残した歌があります。

「闇の夜に たちゅる 幼子のうちなわ しばしまてぃり 嵐どきら」

(闇の夜に立つ幼子のような沖縄よ、しばし待て。私が嵐を退けてみせよう。)

文化が押し流され、島が心細さに震えていた時代。祖父や父の世代は、それでも火を絶やさなかった。私が父に謝り、父が「大丈夫だ」と返した瞬間、過去の手と今の手がつながる感触が確かにありました。

便利で、発信しやすい時代に私たちは生きています。水道をひねれば水が出る、道具は揃い、情報はあふれる。だからこそ忘れたくないのです。インフラも流通も整わない時代に、布を探し、糊を練り、色を作り、手を動かし続けた人たちがいたことを。

その情熱と胆力に触れ続けることが、私たちの仕事の芯を太くします。

工房の理念――「ものづくりを通して、琉球の思いを守る」

工房では毎朝

「ものづくりを通して、琉球の思いを守る。」とみんなで昌和しています。

沖縄は日本・中国・東南アジアの潮目で文化を育んできました。多様なものを受け入れ、自分たちのやり方で育て直す力がある。その“琉球の思い”を、手の温度でつないでいきたい。伝統をガラスケースにしまうのではなく、いまを生きる誰かの暮らしに寄り添わせることこそ、工芸の呼吸だと信じています。

父の短い言葉と、祖父の歌、職人たちの笑い声が、毎日の仕事の底で静かに鳴っています。そこへあなたの時間が交わる時、紅型は新しい物語を始めます。

読んでくださるあなたへ

この文章を読み終えたとき、もしあなたの中に小さな記憶が灯れば――たとえば、家族の背中を見て学んだ朝の手触りや、季節の風の匂い、誰かに「ありがとう」と言えた日の感触――それはもう、紅型の物語の一部です。

布の上に重なる色のように、あなたの時間と私たちの時間が薄く重なって、新しい意味を帯びていく。その重なりこそが、工芸を未来へ運ぶ力だと私は思います。

これからも、父が胸に秘めてきた希望と、琉球が育んできた文化の尊さを確かめながら、工房を未来へとつなぎます。どうか引き続き、私たちが紡ぐ「琉球びんがた」の世界を見守っていただければ幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg

Instagram https://www.instagram.com/shiromabingata16/

公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。

紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。

受賞・展覧会歴

- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞

- 平成25年:沖展 正会員に推挙

- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞

- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙

- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞

- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞

- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞

主な出展

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。

これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。

私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。

20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。

最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。

メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。