デイゴの花と夏の訪れ

2025.09.30

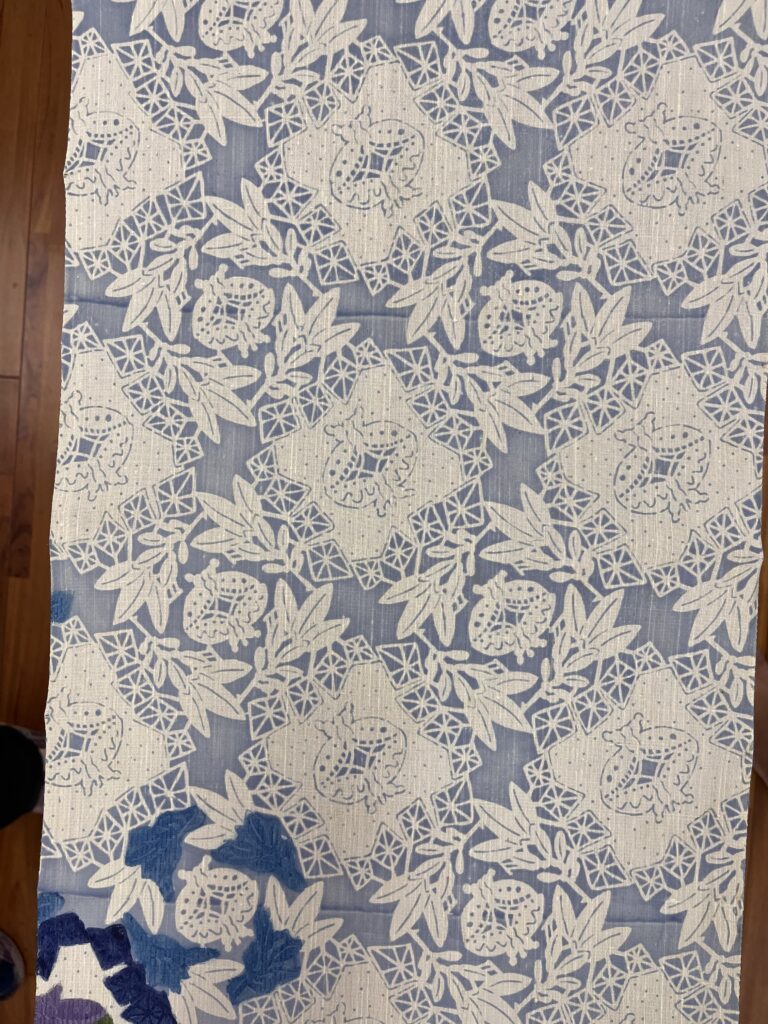

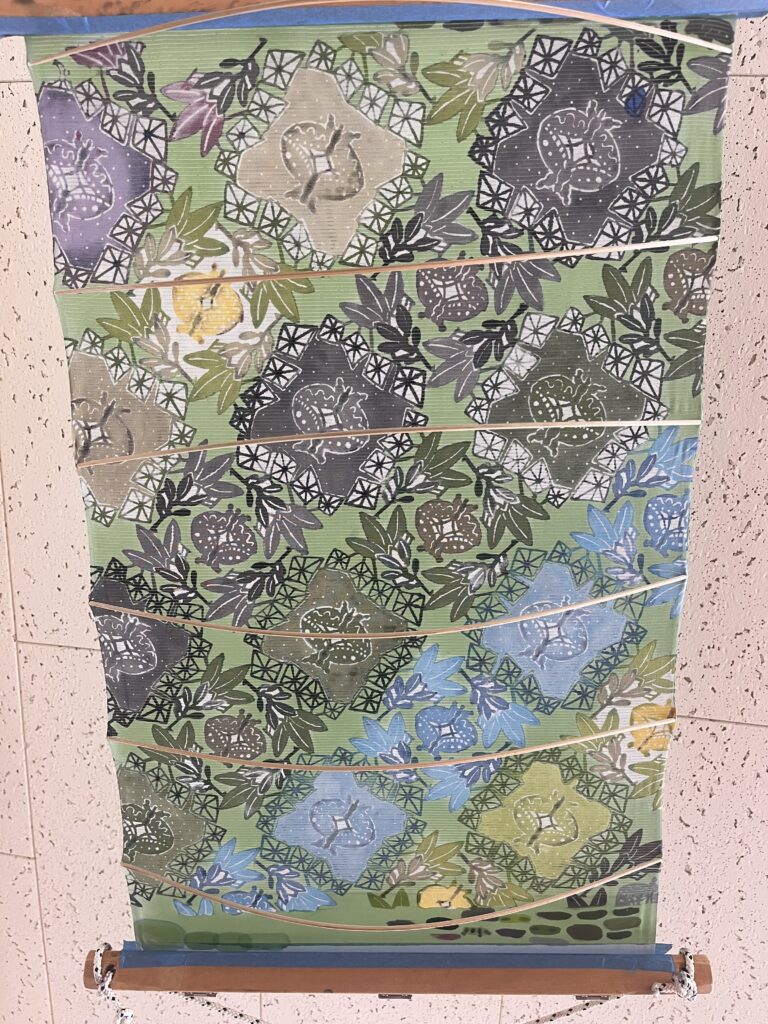

光と風を織り込む ― 紅型作品「光葉」に込めた思い

皆さん、こんにちは。

いつも紅型(びんがた)を通して、沖縄や琉球の文化に関心を持ち続けてくださること、本当にありがたく思っています。私たちがこうして工房で日々の仕事を続けられるのは、見てくださる方の好奇心や応援があるからこそです。

今日は、最近取り組んだ作品「光葉(ひかりは)」について少しお話ししたいと思います。作品の解説ではあるのですが、同時に私自身が「日常の中でどんなものを見て、どんなことを感じながら紅型を作っているのか」を伝える機会にできればと思っています。

沖縄の物語を込めるということ

紅型を作るとき、私はいつも二つのことを意識しています。

一つは「沖縄の物語を込めること」。

もう一つは「技法への挑戦を続けること」。

できるだけ、この二つをセットにして作品づくりに取り組むようにしています。

というのも、古い紅型の図案を眺めていると、そこに描かれている柄や模様の奥から、沖縄の人々の暮らしや思いが立ち上がってくるように感じるのです。大げさな歴史物語もあれば、日常の小さな気づきが題材になっているものもあります。

たとえば、南風が吹くと「夏が来た」と感じ、北風が吹けば「冬が近い」と思う。そんな風や季節の変化に、沖縄の人々は敏感に暮らしてきました。私はそういう感覚を、作品の中に少しでも表現できたらと思っているのです。

五感で感じた光や風、匂いや湿度。そういったものを、いつか布の上に図案として描けるようになりたい――。それは憧れのような思いでもあります。

歩みの遅さを受け入れる

ただ、現実はそう簡単ではありません。

「こんな表現をしてみたい」と思っても、一度にいくつも挑戦するのは難しい。結局は、少しずつ、作品ごとに小さな実験を繰り返しながら進んでいくしかないのです。

私はよく「一つの作品で一つの実験」と心の中で決めています。あまり欲張りすぎずに、でも確実に次へつながる表現を試していく。その積み重ねが、自分自身の歩みになると信じています。

先輩方からいただく声や助言を頼りに、一歩ずつ確認するようにして作品と向き合う。その中で生まれたのが、今回の「光葉」という作品でした。

テーマは「木漏れ日の光」

今回のテーマは、木漏れ日のような柔らかな光です。

沖縄の日差しはとても強烈ですが、時にふと差し込むやわらかな光に心を奪われる瞬間があります。その一瞬を紅型で表現できないかと考えました。

特に思い描いたのは、朝の少しカラッとした空気の中で見える木漏れ日。熱帯特有の湿った風が漂う日差しではなく、乾いた風と透明な光が交じり合う爽やかな時間。その光を布に写し取ってみたいと思ったのです。

半染地という挑戦

技法としては「半染地(はんそめじ)」を試みました。

紅型には大きく分けて二つの型彫りの方法があります。

- 白地(地抜き):柄以外のベースを切り抜くことで、背景を染める。表現になります。

- 染地(そめじ):糸目書きのように線だけを残す彫り方。全体を染め上げるときに用いられます。

それぞれに独特の表情がありますが、私は今回、それを50%ずつ取り入れる方法を試しました。つまり「半分は白地、半分は染地」。その境界の中に、木漏れ日の揺らぎを重ねられるのではないかと考えたのです。

デイゴの花と沖縄の季節感

図案の主役には「デイゴの花」を選びました。

デイゴは沖縄県の花として知られていますが、実は生活の中で深い意味を持っています。

昔から「デイゴがよく咲く年は台風が多い」と言われてきました。私自身も、初夏の青空の下に咲き誇るデイゴを眺めると、いよいよ沖縄らしい季節が来たと感じます。

また、私は南風が吹いている間にしか釣りに出ないのですが、デイゴの花を見ると「さあ、これからワクワクする季節が始まる」と胸が高鳴ります。そうした個人的な感覚と、沖縄の人々が代々抱いてきた季節感が重なるように思うのです。

木漏れ日とデイゴの花。

この二つを重ね合わせることで、沖縄の自然の息づかいを作品に込めたいと考えました。

作品とともに始まる物語

紅型は、ただ美しい模様を描くためのものではありません。

布の上に重ねられた色や形の一つ一つが、暮らしの記憶や自然のリズム、人々の思いを映し出しています。

「光葉」もまた、私の個人的な経験や季節の感覚を反映したものですが、それを見てくださる方が「自分の物語」として重ねてくださる瞬間を願っています。

たとえば、あなたが木漏れ日の下で誰かと歩いた記憶や、初夏の空気を吸い込んだときの感覚。そうした体験が作品と響き合ったとき、新しい物語が始まるのだと思います。

おわりに

作品をつくることは、実験の連続であり、同時に沖縄の物語を紡ぐ行為でもあります。

「光葉」という一枚の布に込めたのは、私自身の小さな発見と、沖縄の自然がもたらす大きな物語です。

そしてこの文章を読んでくださったあなたも、すでにその物語の一部です。

紅型を通して、沖縄の光や風、そして人々の思いに触れ、自分自身の物語を描き加えていただければ嬉しく思います。

これからも一つ一つの作品に挑戦を重ねながら、紅型の奥深さと新しい可能性をお届けできるよう努めてまいります。

第72回日本伝統工芸展

公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。

紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg

Instagram https://www.instagram.com/shiromabingata16/

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。

受賞・展覧会歴

- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞

- 平成25年:沖展 正会員に推挙

- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞

- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙

- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞

- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞

- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞

主な出展

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。

これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。

私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。

20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。

最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。

メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。