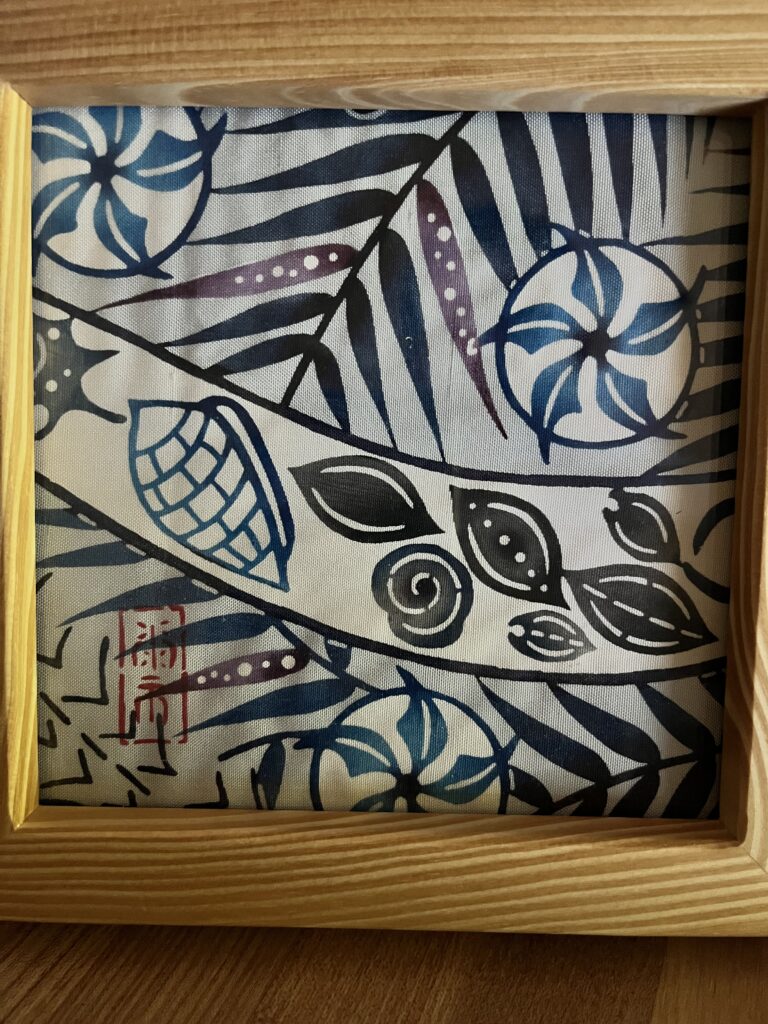

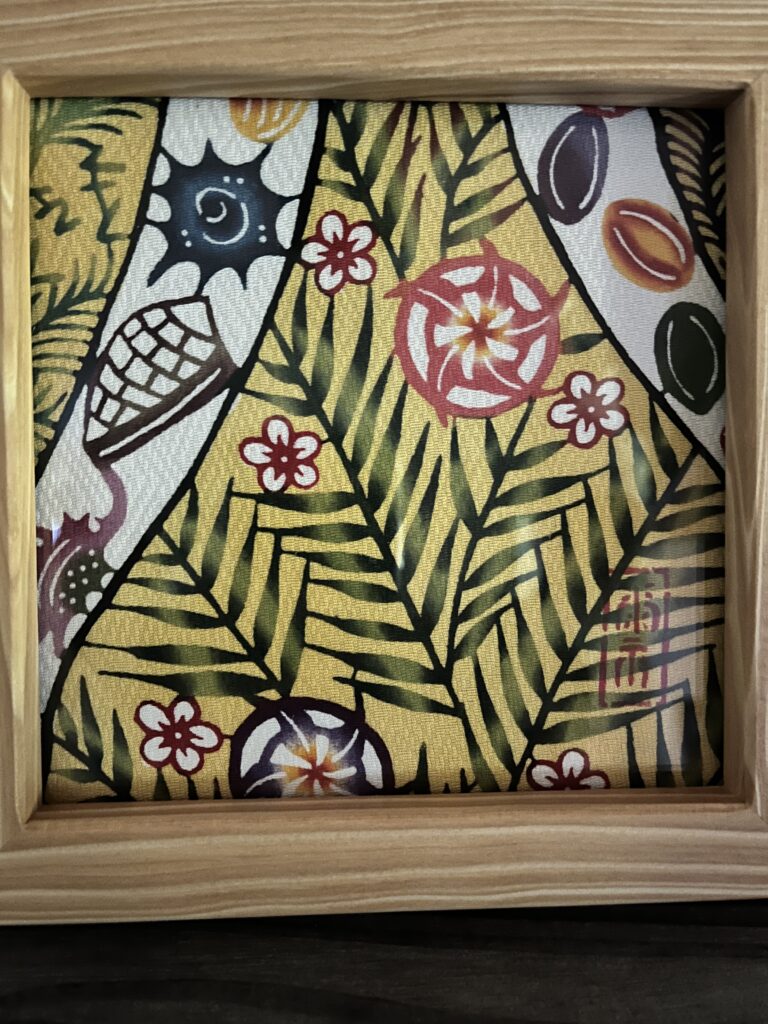

アーマン浜 ― ヤドカリの宴と私の原風景【作品解説】

2025.08.20

皆さま、こんにちは。

日頃より紅型を通じて琉球文化に関心を寄せてくださり、心より感謝申し上げます。皆さまの温かい応援や好奇心が、私たちが日々挑戦を続ける大きな励みとなっています。

城間家は、沖縄で紅型という伝統工芸を三百年にわたり受け継いできた工房です。私はその16代目として十二年前に家業を引き継ぎ、現在は二十名の職人と共に、ひとつひとつの作品に真摯に向き合っています。

琉球王国の時代から、城間家の職人たちは王に献上する作品を仕上げるため、互いに技を高め合い、布に心を込めてきました。その精神は今も息づいており、一つの作品には多くの職人の手と経験が重なり合い、ようやく形となります。

ただ、その流れの起点となるのは、工房の中心に立つ私自身が最初に生み出す作品です。そこには責任の重さと同時に、伝統を未来へつなぐ喜びがあります。今回のコラムでは、そうした思いや背景を、感謝の気持ちを込めてお伝えしたいと思います。

アーマン浜 ― ヤドカリの宴と私の原風景

「アーマン」とは沖縄の方言で「ヤドカリ」を意味します。そして「浜」とはもちろん砂浜のこと。沖縄の自然豊かな海辺を舞台に、夜に動き回るヤドカリたちの様子を題材にした作品が「アーマン浜」です。そこには、私自身が子どもの頃から抱いてきたワクワク感や、沖縄の自然に潜む物語、さらには技法的な挑戦を込めています。

アダン林と白い砂浜の記憶

沖縄の海岸沿いには、アダンというヤシ科の植物が群生しています。鋭い葉を広げ、たくましく根を張るその姿は、海風や潮にさらされながらも逞しく生きる沖縄の自然そのものです。アダンの葉は、民具や生活道具の材料としても古くから用いられてきました。まさに生活に寄り添う身近な植物と言えるでしょう。

子どもの頃、那覇で育った私にとって「やんばる」への小旅行は特別な体験でした。休日になると、忙しい両親が車に乗せて北部へと連れて行ってくれる。その道のりは長く、子どもにとっては少し退屈な時間でもありましたが、アダン林が見え、白いビーチと青い海が広がる光景を目にした瞬間、胸が高鳴ったのを今でも覚えています。

この「林を抜けると広がる白浜と海」の記憶は、私にとって大切な原風景です。そして、この風景こそが「アーマン浜」という作品を生み出す大きな動機となりました。

夜に動き回るヤドカリたち

アーマン、つまりヤドカリは夜行性の生き物です。昼間は岩陰や砂の中に潜み、夜になると砂浜に出てきて活発に動き回ります。アダンの実を食べたり、小さな貝殻を探したり、まるで夜の宴のように浜辺を駆け巡るのです。

朝、明るい光の下で砂浜を歩くと、大小さまざまなヤドカリの足跡がびっしりと残されています。その数は驚くほど多く、無数の宴の跡がそこに広がっているのです。私はそれを見て「昨夜はきっと盛り上がったのだろうな」と想像を膨らませました。

この「足跡だけが残る」という光景は、自然が描いた詩のようでもあり、人間の営みにも重なるものを感じさせます。見えない夜の賑わいを想像すること――そこに自然の面白さと神秘を強く感じました。

沖縄に宿る日常の物語

沖縄には古来より数多くの民謡や伝承があります。人々の暮らしや歴史の中から生まれ、語り継がれてきた物語は文化の大切な宝です。ですが、私が紅型で表現したいのは「歌や伝承に残る有名な物語」だけではありません。

「自然の中に潜む物語」こそ、日々の暮らしに根付いた沖縄の真の姿を映し出すのではないか。そう考えています。アーマン浜もその一つです。誰もが当たり前のように見ている光景の中に、物語は隠れています。それを作品として形にすることこそ、紅型の新しい役割だと感じています。

技法的な挑戦 ― 型紙の強度と構図

今回の作品では、技法的にも一つの挑戦を試みました。それは「図柄をできるだけつなげる」ことです。特にアダン林を表現する部分では、木漏れ日のような雰囲気を出したいと思い、細部を切り離さず可能な限りつなげるように意識しました。

この工夫は単なるデザイン上の意図だけではありません。型紙自体の強度を高めるための工夫でもあります。

かつて紅型の型紙は「和紙」に柿渋を塗った「渋紙」と呼ばれるものでした。強度が十分でなかったため、図柄を細かく切り離すとすぐに壊れてしまうのです。そのため昔の職人たちは、図柄をつなげたり、できるだけ切れ目を減らすことで型紙を守る知恵を働かせていました。

近年、型紙の材料は改良され強度が上がりました。これにより、昔では不可能だった自由な表現ができるようになったのは事実です。しかし、あえて昔ながらの工夫を取り入れることで生まれる「新しい表現」もあります。今回の作品はその両方を取り入れ、技法の歴史を踏まえながら新しい構図に挑戦しました。

波打ち際の貝殻たち

作品にはもう一つ重要な要素があります。それは波打ち際に打ち寄せられる貝殻たちです。

砂浜に並ぶ貝殻をよく観察すると、その一つひとつに異なる時間の物語が刻まれています。最近死んだばかりの新しい貝、20年30年と長い年月を波にさらされ薄くなった貝、色も形も異なるさまざまな貝が、波の文様に沿って打ち寄せられます。

そこには生命の循環と時間の流れがあり、ヤドカリの宴と同じように、自然が織り成す物語を私たちに伝えているのです。

作品「アーマン浜」に込めた想い

「アーマン浜」は、私にとって沖縄の自然と幼少期の原風景が重なった作品です。

アダン林を抜けた先に広がる白砂と青い海。夜の浜辺で繰り広げられるヤドカリたちの宴。波打ち際に並ぶ無数の貝殻。その一つひとつが沖縄の自然と文化を語り、また私自身の心を育ててくれた原点でもあります。

この作品には「自然の中にある物語を見つけ、形にする」という思いと、「技法に挑戦し続ける」という姿勢を込めました。紅型は単なる装飾ではなく、自然と人の物語をつなぎ、未来へと伝えるものです。

おわりに

私たちの工房は、300年にわたり紅型を作り続けてきました。その歴史の中で培われた技術や感覚に、今の私自身の経験や感動を重ねていくこと――それが新しい作品を生み出す原動力となっています。

「アーマン浜」が、沖縄の自然に潜む小さな物語を感じていただけるきっかけになれば幸いです。そしてその物語が、皆さんの心にある記憶や体験と重なり合い、やがては皆さん自身の物語の一部となって紡がれていく。そんな風に、紅型を通じてつながる時間や感覚を、これからも分かち合えたらと願っています。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg