七色に染めて、誰かに着せたかった布の話【家族記憶】

2026.01.03

「七色に すみてぃ ぬぬに花咲ち

ちむじゅらさの んぞに くしてみぶしゃ」

七色に染めて 布に花を咲かせて

心の美しい あなたに着せてみたい

祖父が残した、一首の琉歌。

戦後の焼け跡から少しずつ復興の兆しが見え始めたころ、

やっと「長いもの」、つまり着物が染められるようになってきた時期に詠まれたものだと、母から聞きました。

この歌を、祖父の口から直接聞いた記憶はありません。

けれど、その一首が私の中に静かに沁みていくようになったのは、

ずいぶん後になってからのことでした。

■ 隠居した祖父のまなざし

平成2年。

私が中学3年生の時に、祖父は亡くなりました。

ですので、私が知る祖父は、現役の職人として紅型を染めていた“バリバリ”の姿ではなく、

すでに仕事を離れ、工房の敷地内にある自宅で穏やかな時間を過ごしていた、いわば“隠居したおじいさん”の姿です。

白髪をきちんと後ろに撫でつけたオールバック。

静かな笑みをたたえて、庭の池の縁に腰掛け、

手を叩いて鯉に食パンをやる姿が、私の中にある祖父の記憶の原風景です。

祖父は、私がお家に近づく気配を察すると、時折いたずらっぽい眼差しをして

「おーい、腕相撲しようか」

「この畳の端から端まで跳べるか?」

と、遊びの勝負をしかけてくることもありました。

まるで子どもに戻ったような無邪気さと、圧倒的な力強さ。

その佇まいには、ただの優しいおじいさんというより、

何かしらの“芯”を深く秘めた人物の気配がありました。

しかし、染め物の話を聞いたことは、ついぞありません。

紅型の歴史や、戦後の苦労話も語られることはなく、

あくまで静かに、日常の風景のなかに祖父は存在していたのです。

■ 歌に滲む、語られなかった記憶

「七色に すみてぃ ぬぬに花咲ち

ちむじゅらさの んぞに くしてみぶしゃ」

この琉歌を初めて聞いたとき、

その言葉の背景にある感情が、すぐに理解できたわけではありません。

けれど、祖父がこの歌を詠んだのは、終戦から約20年ほど経ったころ。

ある程度、物資も整い、紅型の仕事として“着物”を再び染められるようになった時期。

戦後すぐは、布すら満足に手に入らず、

紅型の仕事とは、もっぱら葉書やお土産品タペストリーなどの小さな布への染めだったと聞きます。

焼け落ちた首里の町に、赤や青や黄色の色を落とすこと――

それが当時の「再生」であり、祈りのかたちでした。

その長いトンネルの先に、やっと辿りついた“着物を染められる日々”。

そこで祖父が詠んだこの一首には、

大切な人を失った喪失と、

その先の誰かに着せてあげたいという希望が、

静かに流れているのだと思います。

祖父は、戦中に最初の妻を亡くしています。

言葉にはしなかったけれど、

その深い胸の痛みや、

もう会えない人に着せたかった着物への憧れが、

この琉歌に、そっと滲み出ているようにも感じられます。

■ “着せる”という願い

「着せてみぶしゃ」

この一行には、ただ布を仕立てるという意味を超えて、

“誰かを想い、その人の美しさを引き出し、包みたい”という願いが込められているように思うのです。

それはきっと、誰にでも向けられる願いではなく、

「ちむじゅらさ」――心の美しい人への祈り。

紅型というのは、染める前に必ず“型”を彫ります。

その型には時間と記憶と、そして“願い”が籠もる。

そして、そこに色をのせていく作業もまた、

ただの技術ではなく、

色を重ねながら、想いを宿していく祈りのようなものであると、

今なら少し、分かる気がします。

■ 自己表現から、誰かのための布へ

私にとって紅型は、

特別に選び取った仕事というよりも、

いつも身の回りに当たり前にあった仕事でした。

けれども、

布に向き合い、色やかたちを考え、

自分の手で表現することにのめり込んでいくうちに、

その“当たり前”だったはずの紅型の奥へ、

もう一歩、さらに一歩と踏み込んでいく自分がいました。

気がつけば、

仕事として存在していた紅型が、

思考や感覚、時間の使い方そのものを占めるようになり、

自然と、深くはまっていったのだと思います。

最初は、どうすれば自分らしい作品が作れるか、

どうやったら自分の世界観を布に表現できるか、

そのような視点で、ものづくりをしていました。

けれど年を重ね、経験を積むにつれて、

いつの間にか、作品の中に**“誰かに着てもらいたい”**という思いが芽生えてきました。

それは、祖父の残した琉歌に、私自身の経験が少しずつ追いついてきた結果なのかもしれません。

着る人の年齢、体型、しぐさ、纏った時の空気感。

そうしたものを想像しながら布を染めるようになった今、

ようやく、祖父の歌の意味が、すこしだけ理解できるようになった気がしています。

■ 七色に染める理由

“七色”という言葉は、ただ華やかな印象だけを指しているのではないと思います。

紅型の色は、自然の光と影、沖縄の風土、そして人の感情から生まれます。

青には海の深さ、

赤には命の力、

黄色には太陽の恵み、

緑には再生の兆しがある。

祖父が染めた七色は、

戦後の「希望」としての色であり、

失ったものへの「鎮魂」としての色でもありました。

そして今、私が染める七色は、

この時代を生きる人が、自分らしく呼吸できる色であってほしいと願っています。

■ 受け継ぐのではなく、継ぎ足していく

祖父は多くを語らなかった。

それでも、残された歌があり、布があり、佇まいがありました。

私は、祖父の代わりに何かを語ろうとは思っていません。

ただ、その静けさの中にあった想いを、

今の自分の言葉で、継ぎ足していけたらと思うのです。

一首の歌に託された布の祈りは、

語り継がれるというより、

日々の仕事のなかで“生き継がれて”いくものだと信じています。

■ 結びに:心の美しさを包む布

「七色に すみてぃ ぬぬに花咲ち

ちむじゅらさの んぞに くしてみぶしゃ」

祖父がそう願ったように、

私もまた、誰かの心の美しさを包む一反を、丁寧に染め続けていきたい。

その布が、派手でなくてもいい。

静かに咲いた花のように、

着る人の内側から、そっと輝きを滲ませるものであればいい。

そして、それが誰かの暮らしの中で、

ふと祖父のように、優しく語らないまなざしを生む一枚となるなら、

それ以上の願いはありません。

城間栄市プロフィール

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

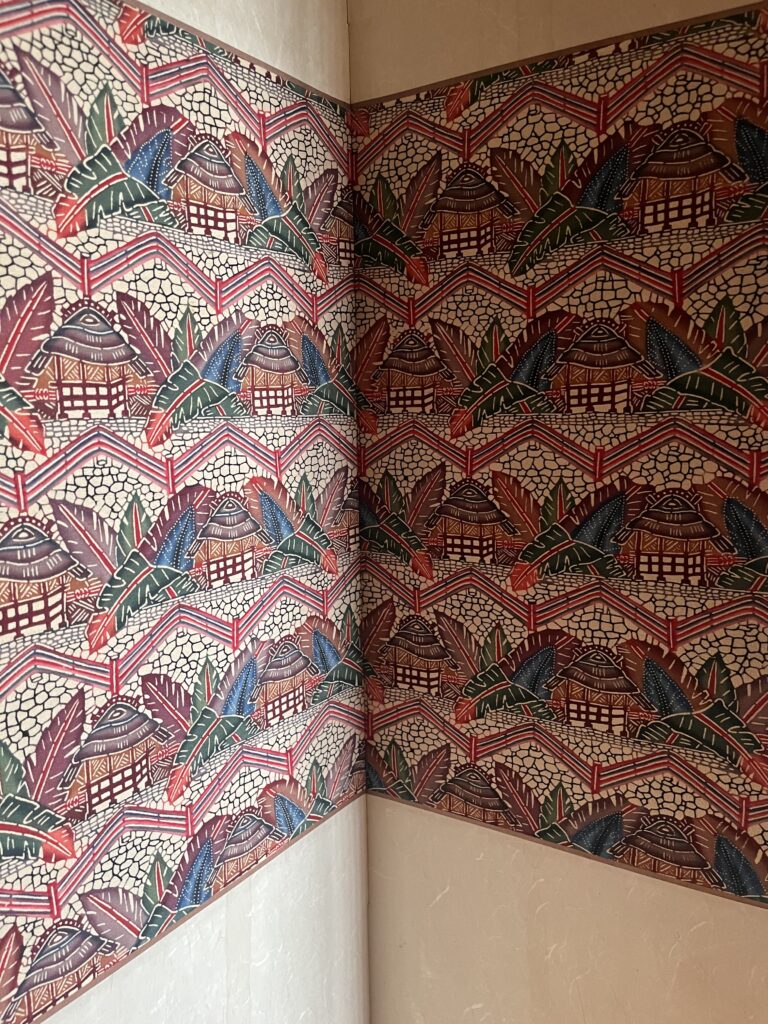

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg