母の教えとともに歩む、伝統工房のこれから【家族記憶】

2025.11.15

🌿 最先端と手仕事のあいだで、びんがたの価値を問い直す

城間びんがた工房 16代目 城間栄市

おはようございます。

いつも紅型を通して、琉球の歴史と文化に関心を寄せてくださり、心より感謝申し上げます。

私たちの“変わらない手仕事”は、

皆さまの好奇心と「この文化を知りたい」というまなざしによって支えられています。

令和7年。世界が驚く速度で進化する時代にあって、

200年以上変わらない工程を守り続けることは、

時に不安であり、同時に深い挑戦でもあります。

しかし、その挑戦を続けようと思わせてくれるのは、

歴史の背景に耳を澄ませてくださる皆さまの存在なのです。

■最先端の技術が教えてくれた「価値の本質」

以前、北九州で金属メーカーの方とお話しする機会がありました。

彼らが扱うのは、

純度 99.9999999% —— ほぼ“究極”と呼べるレベルの銅。

その精度に驚嘆しただけでなく、

世界にはその性能を必要とし、正当に評価する企業が存在することにも感動しました。

最先端の技術は、その尖端性ゆえにこそ、確かな需要によって支えられているのです。

そして私は思いました。

最先端にも、

昔ながらの手仕事にも、

それぞれが必要とされる理由がある。

高速で更新される技術が世界を前へ押し出す一方で、

時間を味方にしながら文化を磨く手仕事がある。

もっとも遠く見える両者のあいだで、

私は自分に問い続けています。

「びんがたは、何を守り、何を未来に手渡すのか」

■びんがたの“価値の芯”はどこにあるのか

型を彫り、糊を置き、顔料を重ねる。

200年以上変わらない工程は、ただ古ければ良いというものではありません。

手が覚えた自然の摂理、

布に寄り添う湿度や風の感覚、

色の奥に宿る琉球の精神性。

これらは、技術の新旧では測れない

“文化の生き方そのもの”

です。

そして、

私がこの価値の芯を理解するうえで欠かせなかった人物がいます。

──それが、母です。

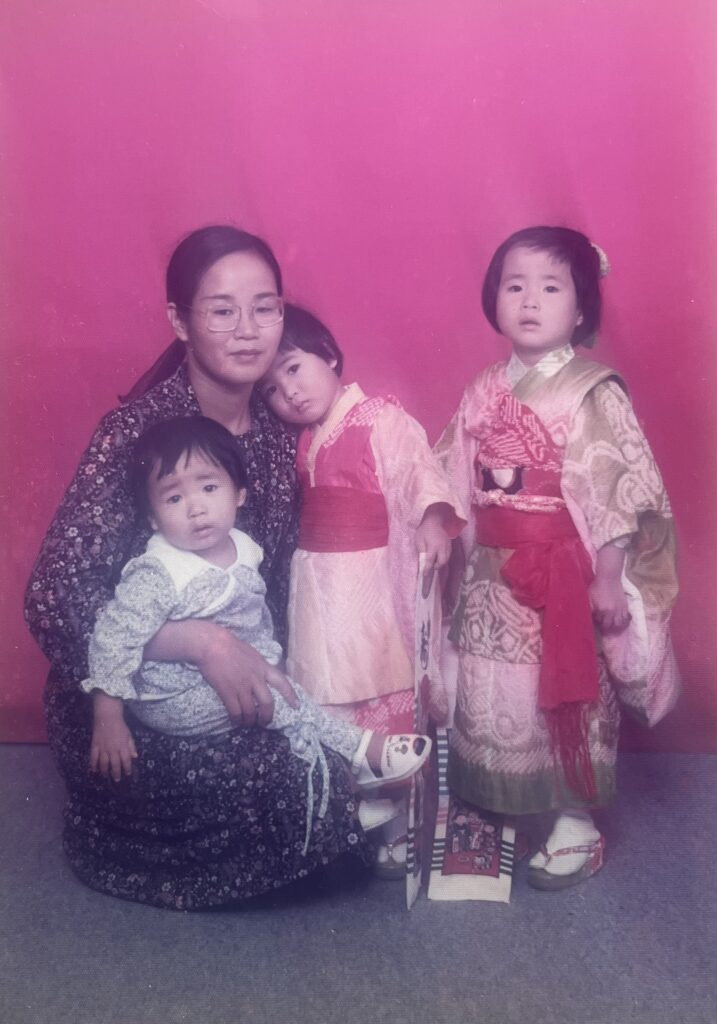

■母・勝美の歩んだ“琉球の民藝の道”

母は沖縄の最北端・伊平屋島の出身です。

名前の「勝美(かつみ)」は、終戦直後、

まだ戦火の残る防空壕の中で生まれた母に

「必ず勝つように」と願いを込めてつけられたと聞きました。

けれど、お腹の中にいる時から戦争の恐怖にさらされたためか、

母は幼い頃、とても臆病な性格だったと言います。

10人兄弟の末っ子。

島で珍しいほど背が高かったため、いじめにもあったようです。

そんな少女時代を経て、母の人生は大きく動きます。

首里高校で染色を学んだ後、

岡山・倉敷の「日本民藝館」で初代館長・外村吉之介氏に師事。

住み込みで民藝の精神と日本の美を学びました。

さらにその後、沖縄へ戻り、

大宜味村・喜如嘉の芭蕉布工房で

故・平良敏子先生から芭蕉布を学びます。

民藝への深い理解。

繊維への鋭い洞察。

自然と向き合う美意識。

母が生涯に渡って身につけたこれらの感性は、

まちがいなく工房を支える精神的な土台になりました。

■“女将”としての母、そして私の経営の先輩としての母

15代続く工房に嫁ぎ、

母は長年にわたって父を支え、工房をまとめる“女将”として働きました。

父は職人としての背中を見せてくれた人なら、

母は工房全体を支える“経営の先輩”でした。

私が代を継ぐ前から多くの相談を持ちかけたのも母であり、

最初に言われた言葉を、今でも忘れません。

「誰ひとり辞めさせてはいけないよ。」

その一言は、若かった私には重く響きました。

しかし母の言葉の奥には、長年工房を支えてくれた職人たちへの

深い愛情と尊敬があったのだと、今は理解できます。

祖父から父へ代替わりした際、

多くの職人が工房を離れました。

母にとっても痛みを伴う経験だったからこそ、

私に強く伝えたのでしょう。

私は工房の外の世界を知りませんでした。

人の仕事、人の暮らし、人を預かる責任。

その重みを知らずに継いだ工房でしたが、

母の言葉だけは不思議と胸に残り続けました。

それが今日までの工房経営を支える大きな軸になっています。

城間栄市プロフィール

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg