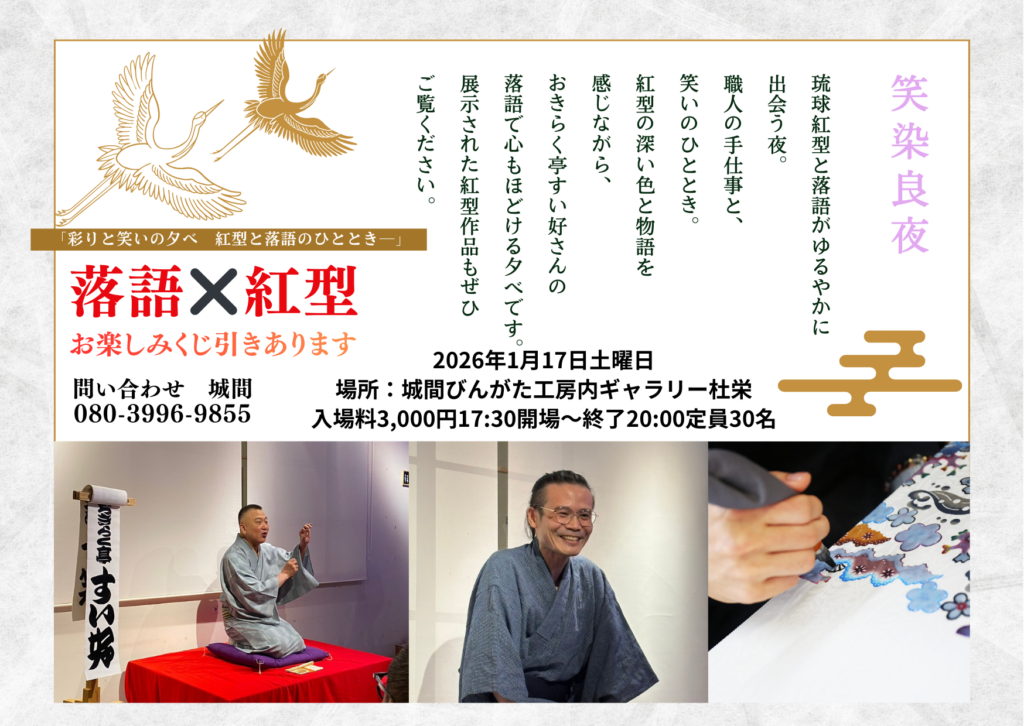

イベントのお知らせ「紅型✖️落語」2026年1月17日【イベント】

2025.11.26

皆さんこんにちは。

そして、いつも紅型を通して琉球文化の価値を見つめ、応援してくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。

日々、工房の活動を続ける中で、皆さまの好奇心や関心が私自身の大きな支えとなり、ものづくりへ向かう力を与えてくださっています。文化とは、作り手だけでは決して育たず、「受け取ってくれる人」と共に広がっていくものだと、改めて実感する一年になりました。

2025年も終わりが近づいています。

振り返ってみると、今年は私にとって挑戦の多い年でした。

私自身、蛇年ということもあり、ひとつの皮を脱いで次の段階へ進むような、そんな変化を象徴する出来事がいくつも重なりました。

特に、公式ホームページ、Instagram、公式LINEなど、今までにない形での情報発信に取り組むことは、完全な手探りながら、文化をどう現代に伝えていくかを考える良い機会となりました。伝統の「核」を大切にしながら、現代の人々に届きやすい形に整える。その両立は簡単ではありませんが、多くの反応を頂きながら進めてくることができました。

来年も引き続き、今までの積み重ねを大切にしながら、時代に沿った形での発信や交流の場づくりに取り組んでいく所存です。

■祖父が暮らした家を「文化を交わす場」として開く

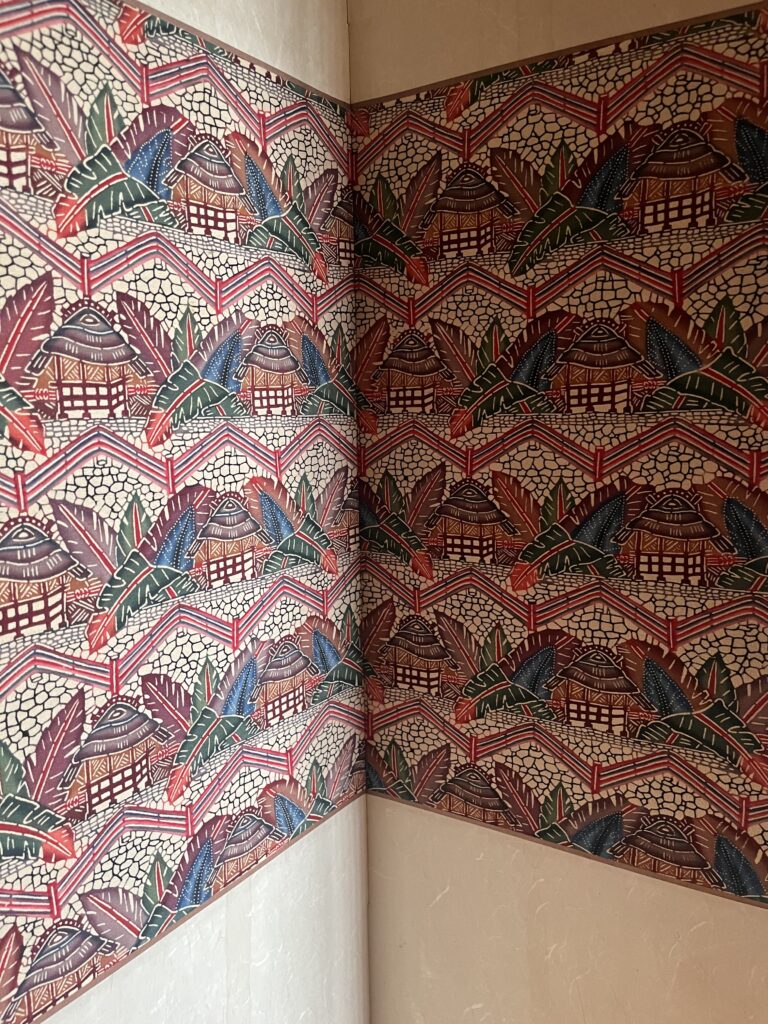

昨年から、私の祖父・栄喜が平成2年に亡くなるまで暮らしていた家を、ギャラリーとして開放しています。

祖父の住まいは、長年の生活の温度や息遣いがそのまま残る場所であり、そこには時間の積層が静かに宿っています。

その空間で、紅型を軸にした文化イベントをはじめ、さまざまな体験の場を設けるようになりました。

これまでに

・お香の会

・お茶の会

・琉舞の会

など、小規模ながら幅広いテーマでイベントを行い、地域の方々や文化に関心のある方々と交流を重ねてきました。

紅型は布の上に色や文様を染める技術ではありますが、ただの技法ではなく、自然へのまなざしや祈り、精神的な意味を含んだ文化です。その「背景」をお伝えしながら、他分野の文化と重ね合わせることで、新しい見方や体験を生む場にしたいと考えています。

■今回のテーマは「落語 × 紅型」

今回のイベントでは、落語と紅型の組み合わせに挑戦します。

一見すると距離のある文化ですが、共通点も少なくありません。

落語は言葉で世界を描き、紅型は色で世界を映す。

表現の手段は違っても、どちらも「物語を伝える文化」です。

例えば、赤信号の“赤”は「止まる」という意味を持ちますが、紅型で使われる“赤”は生命力や祝福を象徴する色として扱われることがあります。

同じ色でも、文化や文脈によって意味が変わる――。

こうした「意味の変化」は、文化を体験する面白さの一つだと感じています。

今回ご一緒するのは、私の友人である お気楽亭すい好さん です。

社会人落語として長く活動されており、私は10年ほど前に初めて高座を拝聴しました。その時、言葉が情景をつくり、人の心に映像のように立ち上がる感覚を覚えたのをよく覚えています。

最近は出演依頼も増えているとのことで、今回の趣旨をお伝えしたところ、快く引き受けてくださいました。

■イベントの流れ(定員30名)

初めての共同開催ということもあり、今回は 30名限定 で実施いたします。落語側からも15名ほど参加予定で、工芸に触れたことがない方々にも来ていただける見込みです。新たな交流が生まれる場として、良い機会になると考えています。

●当日のスケジュール

17:30〜18:00

ギャラリー見学(紅型作品・工房の歴史など)

作品を近い距離でご覧いただきながら、空間の雰囲気も楽しんでいただきます。

18:00〜20:00

落語会(3名登壇予定)

落語の合間や前後に、私から

・紅型の制作背景

・工房の話

・色や文様に込めた意味

などを短くお話しする時間を取る予定です。

●参加費

3,000円

初の共同イベントとしての特別設定です。

●場所

祖父・栄喜の旧宅(現ギャラリー)

当日は展示とあわせてタペストリー等の作品販売も行います。

ご興味を持たれたものがあれば、お手元で育てていただければ幸いです。

もし本イベントに参加をご希望される方は、

当日の受付をスムーズにするため、差し支えない範囲で下記の情報をお知らせください。

・お名前

・ご年齢(任意)

・ご住所(市区町村までで結構です)

・ご連絡先(電話またはメール)

・参加人数

いただいた情報は、今回のイベント運営と必要なご連絡以外には使用いたしません。

お手数をおかけしますが、ご協力いただければ大変ありがたく思います。

また、お問い合わせは

チラシ記載の担当・城間(080-3996-9855)

もしくは

公式ホームページの[お問い合わせ]フォーム

からも承っております。

ご都合の良い方法で、お気軽にご連絡ください。

■文化体験は「その場でしか生まれないもの」

文化というものは、知識だけでは完結しません。

「どの場で、誰と、どの時間を共有したのか」で、感じ方や理解の深さが変わります。

紅型の色の重なりや落語の間の取り方は、その日の空気感や集まった方の反応によって、まったく違う表情を見せます。文化とは本来、こうした“生きている現象”だと思います。

今回の企画は、紅型と落語という異なる文化が交わることで

・色の意味が変わる瞬間

・言葉の印象が揺れる瞬間

・固定観念がそっとほどける瞬間

を体験していただくためのものです。

決して派手なイベントではありませんが、小さく深い文化体験になると確信しています。

■最後に

私は、文化は“受け取る人の数だけ姿を変える”ものだと思っています。

皆さんがその場にいてくださることで、落語も紅型も、当日の空気に合わせて新しい表情を見せてくれるはずです。

もしお時間が合いましたら、ぜひお気軽にご参加いただければ嬉しく思います。

そして、もし作品の中に心に残るものがあれば、お手元に迎えていただければ幸いです。

皆さんと共有できる時間を楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

城間栄市プロフィール

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg