祖父の未来日記(栄喜14代)【家族記憶】

2025.11.29

――闇の世に立ちゅる幼子のうちなわ しばし待てぃり嵐どきら――

祖父が戦後二年目の首里に戻ったとき、そこにあったのは「ふるさと」という言葉では到底包みきれない、焼け野原の静けさだったという。疎開先から戻ったその足で、瓦礫の間に立ち尽くし、遠く金城町の石畳を見つめた祖父は、思わず一つの琉歌を口ずさんだ。

闇の世に 立ちゅる幼子のうちなわ

しばし待てぃり 嵐どきら

闇の世に置かれた幼子のように心細い沖縄。

どうか少し待っていてください、

私がこの嵐を退けて見せましょう――。

それは祖父が沖縄に向けて歌った祈りであり、同時に、

わずか三十八歳の自分自身を励ますための言葉でもあったのだろう。

失われた土地に立つ者の孤独と、そこから未来を引き寄せようとする意志が、静かに交わっている。

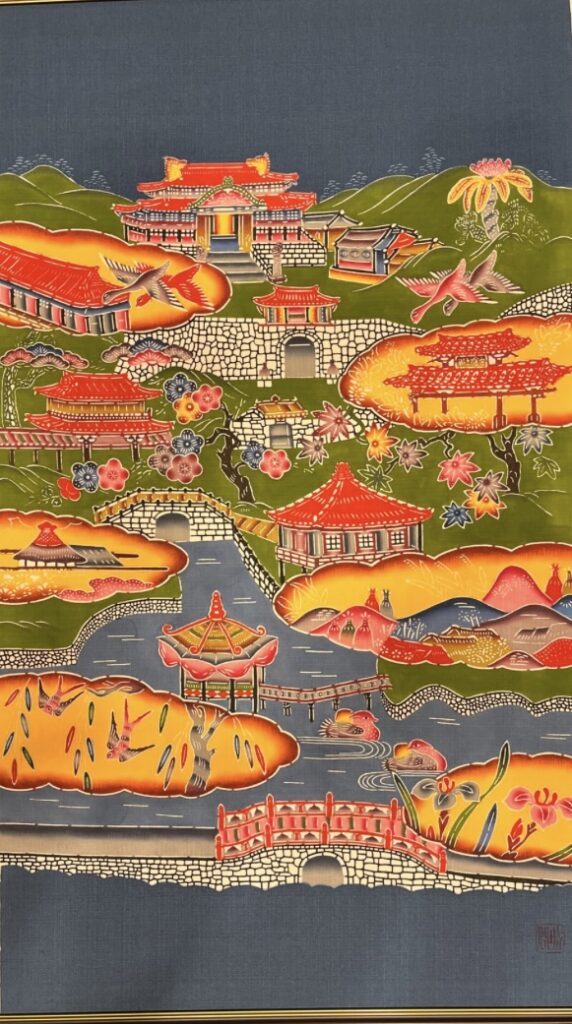

紅型を未来へ残すという誓いは、まさしくその瞬間の決意だった。戦前まで王府の保護のもとにあった誇り高き工芸が、戦火によって跡形もなく消えかけていた。けれど祖父は、その色と文様が背負ってきた祈りと美しさを、未来に渡さなければならないと信じた。

あるいは、そう信じなければ、自らの心が折れてしまいそうだったのかもしれない。

◆

私たちは現代の沖縄で、当たり前のように紅型を手にし、200年変わらない手仕事の美しさに触れている。しかし、その当たり前は、祖父のような一人ひとりが闇の世で積み重ねた小さな「生きる工夫」の結晶である。

ものづくりの世界ではいつだって、私たちはのんびりとした気質を抱えながらも、先人の努力や苦労にに深く感謝し、自分なりの“価値”を見つけては日々の仕事に向き合ってきた。何かを知りたいと思ってくれる人、紅型に関心を寄せる人、その好奇心がどれほど私たちの背中を押してきたことだろう。

チャレンジの日々を支えてくれる皆さまに、心からの感謝を伝えたい。

◆

改めて、祖父の物語に戻ろう。

戦後、手に入る道具も材料も限られていた。だが「ないなら、探す」「なければ、工夫する」という気持ちこそが、祖父の未来日記の一行一行を支えていた。

ある日、アメリカ兵たちが使い古して捨てていったテーブルクロスを見つける。泥や油で汚れていても、広げれば、どこかに白い部分が残っている。それを丁寧に切り取り、タペストリーとして染め始めた。次に必要なのは色である。しかし、岩絵具のような顔料はどこにもない。

ふと足元を見ると、崩れた赤瓦が落ちていた。「これを砕いて色が生まれないだろうか」。

その試みは、思いのほか柔らかくあたたかな色を生んだ。

また別の日には、アメリカ人の奥様方が捨てた口紅を見つけた。底に残ったわずかな赤紫を爪楊枝で掻き出し、大豆の豆汁で溶かして染める。そこにはコチニールならではの美しい紫が宿っていた。

材料が一つ手に入ると、一つの物語を染めることができる。

明日はもっとこうしてみよう。

来週はこの工夫を試してみたい。

来年は日本に渡れたら、良い道具が手に入るかもしれない。

未来が遠くからではなく、自分の手元に近づいてくるようだった。

◆

祖父が特にこだわったのは「型紙を彫る刃物」だった。紅型の命は型紙であり、刃がなければ始まらない。しかし、戦後の瓦礫の中に、鍛冶屋が鍛えた鋼などあるはずもない。

祖父は時計の秒針、自転車のスポーク、トイレの金属部品、あらゆる鉄片を拾い上げ、研ぎ、試し、失敗し、また研ぎ続けたという。

ようやく適した硬さと密度を持つ金属に出会ったとき、

彫られた型紙は、驚くほど清潔で切れ味の良い線を刻んだ。

初めて光にかざした瞬間、祖父の口から思わず言葉がこぼれた。

「さあ、生まれさせよう」

祈るように、静かに自分を超えていくものが立ち上がる。

◆

祖父が未来に託した思い。その中心には、幼いころ父・栄松と過ごした静かな時間があったという。仕事の手つき、道具の扱い、布に向かう姿勢。その全てが、「受け継ぐ」という言葉の本質を教えてくれた。

目に見える技術ではなく、心の奥に沈む気配として。

祖父は、その手の内に残された確かな現実こそが、

「未来へ渡すべきものだ」と信じたのだ。

もしこの祈りを繋いでいけば、どんな時代が訪れても、

沖縄の子どもたちは豊かに生きていけるだろう――。

その信念が、祖父の歩みを支えてきた。

◆

風が吹き抜ける金城町の石畳で、祖父は再びあの琉歌を口ずさんだ。

闇の世に 立ちゅる幼子のうちなわ

しばし待てぃり 嵐どきら

その言葉は、未来に向けた手紙でもあった。

焼け野原の中で思い描かれた未来。

それは、ひとりの誰かの夢ではなく、

あの時代を生きた多くの人々の胸の奥に、

かすかな灯りのようにともっていたものだったのかもしれない。

紅型が再び息を吹き返す日が来ることなど、

あの頃はほとんど想像さえできなかった。

瓦礫の上に立つとき、

見えるのは失われた風景と、

消えてしまった色の記憶だけだった。

それでも、いくつもの手が動き続けた。

祖父も、当時の職人たちも、

生きるために、そしてただ日々を前に進めるために、

染め、刷り、洗い、乾かし、

また次の日も同じように手を動かしていった。

その“続けるという行為”の中に、

言葉にはならない未来への気配があったのだと思う。

希望は、大きな声で語られたわけではない。

誰かが前で旗を振っていたわけでもない。

むしろ、多くは沈黙の中にあり、

互いの背中越しに伝わっていくような、

淡く、しかし確かな願いだった。

やがて時代が進み、

紅型を学ぶ人が現れ、

作品を手に取る人が増え、

沖縄らしい色と、

他文化と響き合う自由な表現が育っていく。

その姿を、焼け野原を知る世代が見たとすれば、

どれほど不思議に感じただろう。

まるで、あの闇の中で手探りで置いた小さな石が、

気づけば長い道として続いていたような、

そんな感覚に近いのかもしれない。

首里の街を歩くときがある。

戦後、地面がむき出しになり、

家も仕事も未来も失われたあの場所に、

いまは人が集まり、

子どもの笑い声が響き、

旅人の足音が重なり、

色彩のある時間が流れている。

その風景にふと触れると、

胸の奥に静かな熱が生まれることがある。

奇跡という言葉を軽々しく使いたくないけれど、

この光景には、ただの偶然では語れないものがある。

暗闇を前にしながら、

見えない未来を、それでも信じようとした人々の手が、

確かにあったのだ、と思わされる。

未来はいつも、

誰かひとりの意志だけで作られるわけではない。

声に出さずとも、願いは集まり、

集まった願いが、見えない形で時代を押し動かしていく。

焼け野原の時代にあった静かな祈りが、

いま目の前にひらけているこの風景につながっている。

その連なりの中に、

紅型も、首里も、そして私たち自身の営みもある。

2025年のこの地で紅型を続けている私たちの生き方そのものが、

祖父が書き残した“未来日記”の答えになっているようにも思える。

文化は変わる。影響を受け、交流し、揺れ動き、また新しい形を生む。

正解はない。

ただ、今日も挑み続けるその心こそが、

祖父の誓いを受け継ぐ唯一の道なのだ。

そして、その挑戦を見つめてくれる皆さまの好奇心が、

私たちの灯りであり続けていることを、

改めて深く感謝を持って伝えたい。

城間栄市プロフィール

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

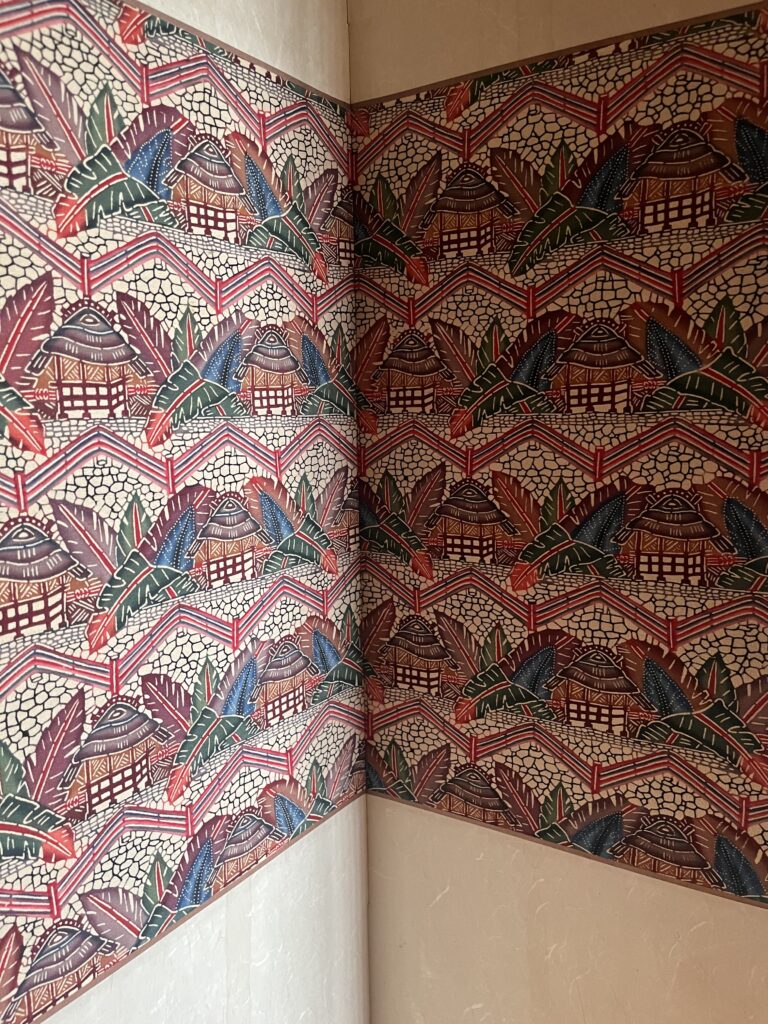

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg