笑い声から生まれる、カラフル琉球時間

2025.04.09

紅型を通して琉球文化を感じていただけることに、いつも深く感謝しております。皆さまから寄せられる関心や応援が、城間びんがた工房の活動を支える大きな力になっています。作品づくりは、一見華やかに映るかもしれませんが、背後には多くの時間と手間が要ります。それでも、その過程で得られる充実感は何ものにも代えがたく、私は工房の経営者・そして一人の作家として、こうして創作を続けていけることを心から幸せに感じています。

作品づくりが生み出す“時間の重み”

伝統工芸の世界では、一点の作品を仕上げるまでに非常に長い時間がかかります。紅型の場合、イメージの構想から下絵、糊置き、染色、蒸し、洗いといった行程を何度も繰り返し、ようやく一枚の布に命が吹き込まれるのです。新しい表現を試そうとするたびに一から挑戦する必要があり、実際には「これを作ってみたい」という思いは常に山ほどあっても、なかなか追いつけません。

しかし、この一見遠回りな手順こそが、紅型という伝統工芸の真髄ではないでしょうか。もし効率ばかりを重視していたら、紅型特有の深みや奥行きには到達できないと思います。手間ひまを惜しまず注ぎ込むことで、琉球文化独自の色や形、そしてそれを生み出す想いへとじっくり向き合えるのです。

“技法の実験”という姿勢が生む新しさ

若いころから私は、「技法の実験」を大事にしてきました。紅型という伝統的な枠組みを尊重しつつ、新たな色遣いや道具の活用法を探究し、これまでにない作品世界を拓けないかと考え続けています。きっかけは、母との藍染め体験から得たインスピレーションでした。

藍染めは、還元によって初めて色を授ける“生きもの”のような染色法です。藍甕(あいがめ)の温度やpH、空気との触れ合い方がわずかに変わるだけで、布に宿る青の濃淡や深みは劇的に揺らぎます。びんがた染めが顔料を制御しながら狙いどおりの発色を追求できるのに対し、藍染めでは藍そのものの呼吸を読み取り、その瞬間にしか現れない色を迎え入れる姿勢が欠かせません。

十代の私は、母と並んで藍甕の表面に浮かぶ藍の“華”を観察し、祈るような気持ちで布を浸け、空気にさらし、再び沈める工程を何度も繰り返しました。淡い黄緑が徐々に澄んだ藍へと変わるたび、自然と対話しながら創造する歓びと畏れの両方を学んだのです。

20代半ばには公募展に挑戦して作家活動を本格化し、インドネシアでの染色技術の学びを経て、紅型の無限の可能性を目の当たりにしました。しかし、頭の中にアイデアは山ほどあっても、自分の体は一つ。時間も限られている中で、すべてを同時進行するのは難しいものです。そこで「未完成でも形にしてみる」という意識を持ち続けています。結果的に私自身のイメージから外れた作品が生まれることもありますが、「新しい試みに挑む」姿勢こそが次の可能性を拓く扉だと信じています。

目に見えない“形にならない時間”の大切さ

作品制作では、手を動かす以前の時間—具体的には、イメージをまとめたり、色の組み合わせを頭の中で組み立てたり、失敗経験から改良点を抽出したりするプロセス—がとても重要です。この「形にならない時間」が、紅型のような伝統工芸における深い魅力を支えていると感じます。

紅型の場合、ほんの少し色合いや模様のサイズを変えるだけで、作品全体の雰囲気は大きく変わります。伝統的な柄にあえて個性的なアレンジを加えると、新たな美や発見が生まれるのです。実際に作業してみると、「ここはこうすればよかった」「思いがけず良い効果が出た」といった学びが積み重なり、次の作品へと活かされていきます。

日本伝統工芸展に見る継続と深化

伝統工芸に興味をもつ方には、日本伝統工芸会公式サイトもぜひご覧いただきたいです。全国から集まる多彩な作家たちが、それぞれの技と美意識を作品に託しています。紅型の分野でも、従来の意匠に現代的な感性をかけ合わせ、さまざまな試みがなされています。それを何十年にもわたって続けることこそ、技術の深化や作家自身の成長を促す道と言えるでしょう。

私の作品も、長く見守ってくださる方には「前と雰囲気が違う」「少し揺らいで見える」と言われることがあるかもしれませんが、それこそが私が新しい表現を模索し続ける証です。今の段階では“試行錯誤”に映る部分が、将来的に振り返ったときに大きな進歩に繋がっている—ものづくりの面白さは、まさにそういうところにあるのです。

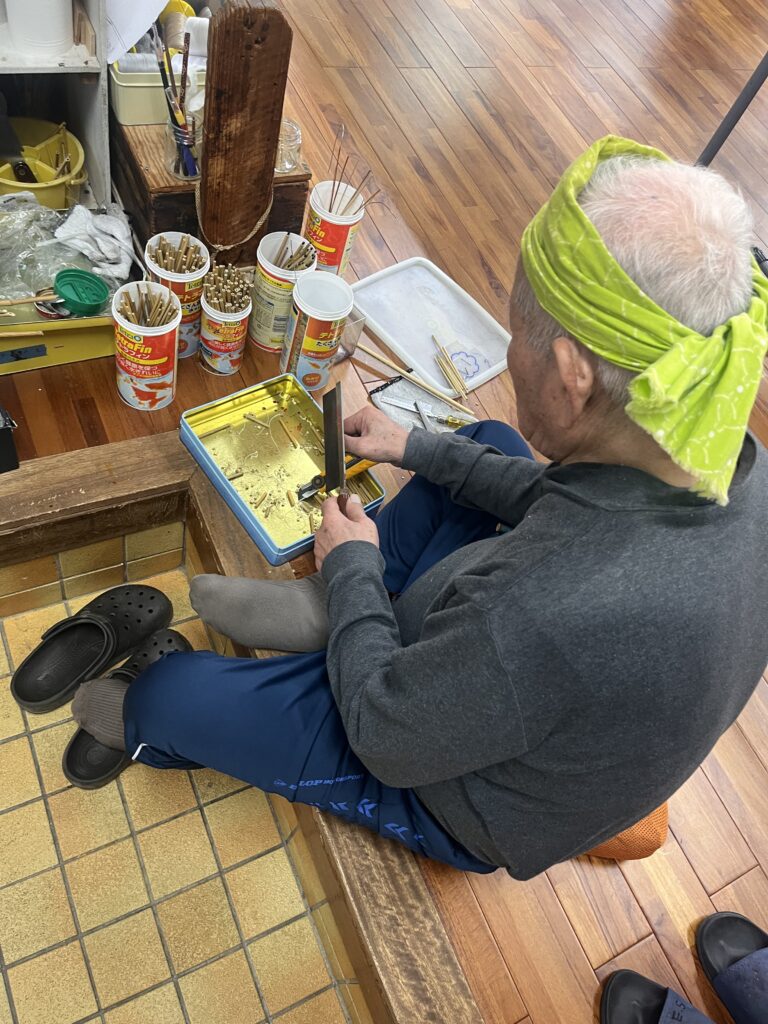

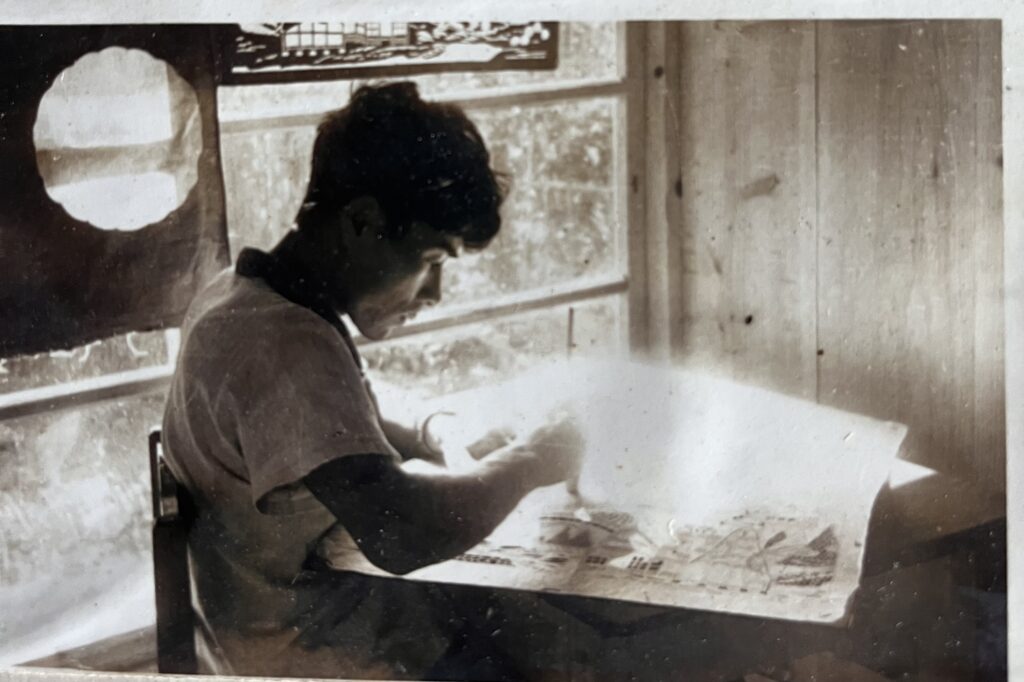

父の背中から学んだ“紅型”の基礎

子どもの頃、父が紅型の図案を描く姿を横で眺めては、疑問と感嘆を同時に抱いていました。薄紙に迷うことなく線を走らせ、複雑な図柄をすらすらと描き上げる。その傍らには、祖父や父が残した古い型紙や図案が大量に保管されており、世代を経て積み重なってきた意匠の歴史を実感したものです。

私にとってこの工房は、遊び場であり、学びの場であり、そして将来に思いを馳せる原点でもありました。職人たちがまっすぐな表情で布に向かう姿を見続けるうちに、技術は簡単には身につかないし、時に失敗を糧にする必要があることを体得しました。加えて、沖縄特有の環境や日常の暮らしが染色デザインにも表れるのだと感じたのです。

創作への問いかけと自分との対話

作品を作るたびに、新たな発見や学びが芽生えます。大きな失敗で落ち込む日もあれば、意外な成功に手応えを感じる日もある。その繰り返しが、私自身の歴史となってきました。「今は何でもないと思ったことが、10年後に違う意味を持つことがある」という考え方が、私を支えてくれています。私にとって“作る”ことは、自分自身と対話し続ける長いプロセスなのだと思います。

47歳になってから特に、「父や祖父、先輩職人たちは何を目指していたんだろう」と振り返る時間が増えました。単に美しい模様を描くのではなく、琉球の歴史や風土をより深く探ろうとしていたのではないか—そんな想像をめぐらせながら、私も自分の作品を通じて“琉球のこころ”とは何かを探しています。

今後の展望──挑戦を続け、紅型の未来をつなぐ

紅型の図案は、沖縄の自然や風土、人々の暮らしが色濃く反映されています。時代の流れに合わせて変化し続けてきたのは、伝統がずっと生きている証です。先人たちは新しい価値観を少しずつ取り込みながらも、古い技術を守り抜いてきました。私もその流れの中に存在する一人として、「実験的な作品」も大切な一歩だと捉えています。

先人が残した図案には「琉球の色とは何か」「琉球の形とは何か」が問われており、私はそこに「琉球のこころとは何か」という視点を加えようと試みています。明確な答えが得られなくとも、問い続けることこそが未来の可能性を拓く鍵になるのだと信じています。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

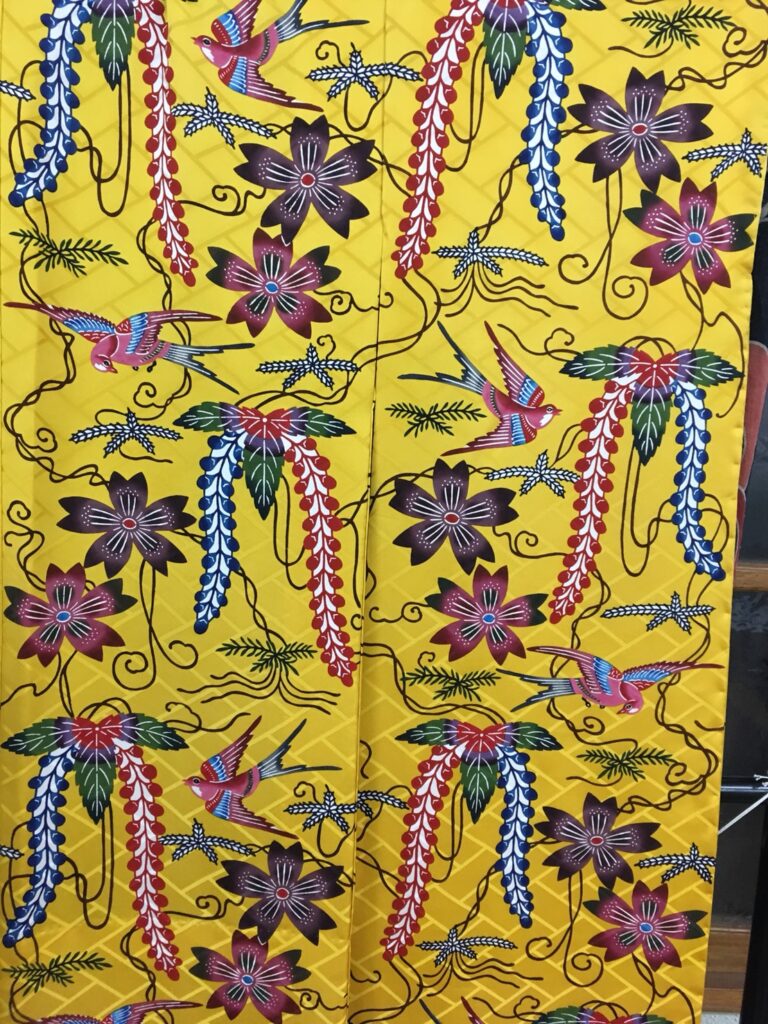

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg