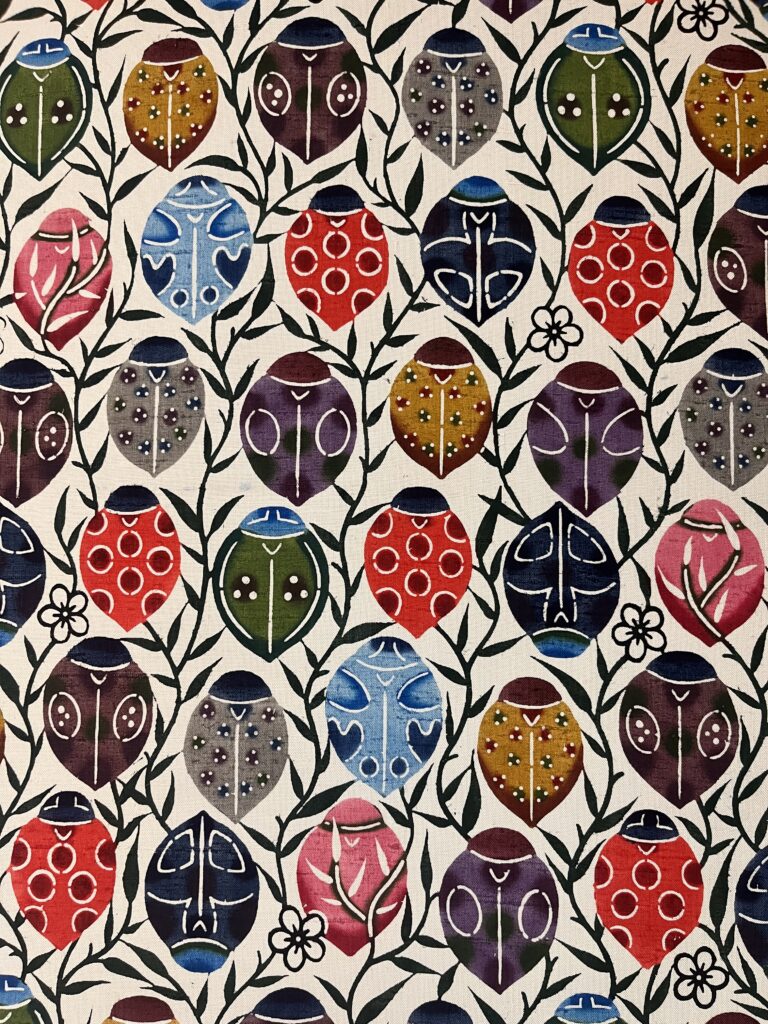

沖縄の伝統工芸・紅型の手仕事が紡ぐ、感性と時間の豊かさ

2025.04.14

おはようございます。いつも温かく見守ってくださり、また好奇心を持って私たちのものづくりを見つめてくださっていることに、心から感謝申し上げます。皆さまの興味や関心こそが、私たちの挑戦を支える原動力になっています。本当にいつもありがとうございます。

受け継がれる沖縄紅型の手仕事と伝統

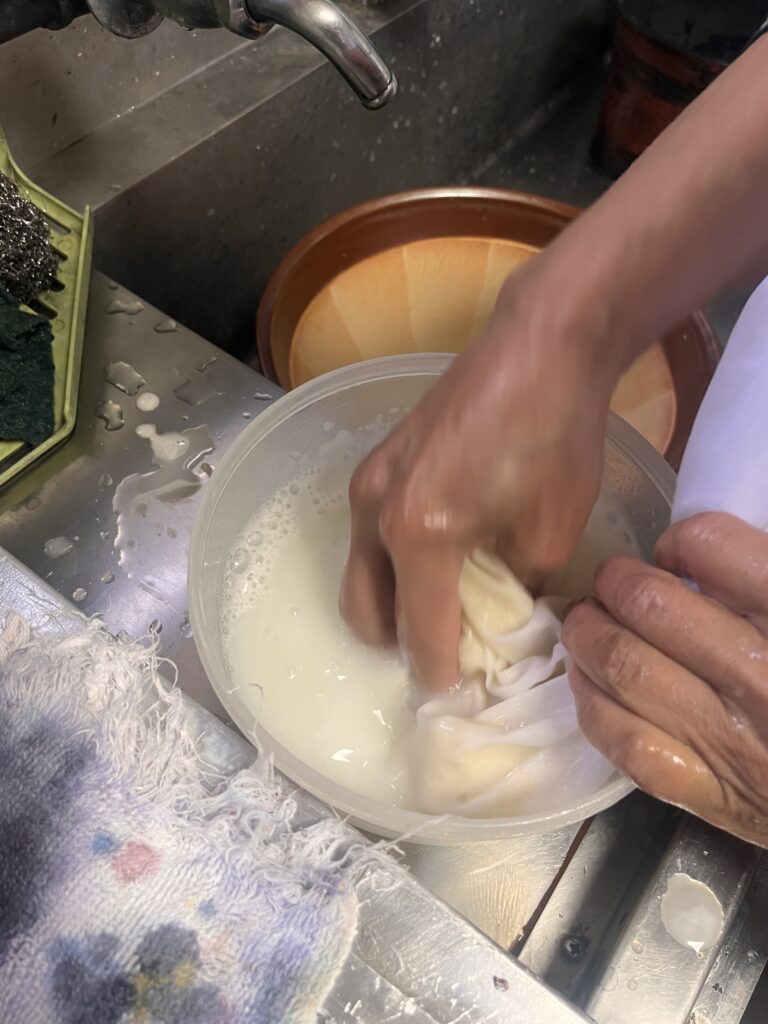

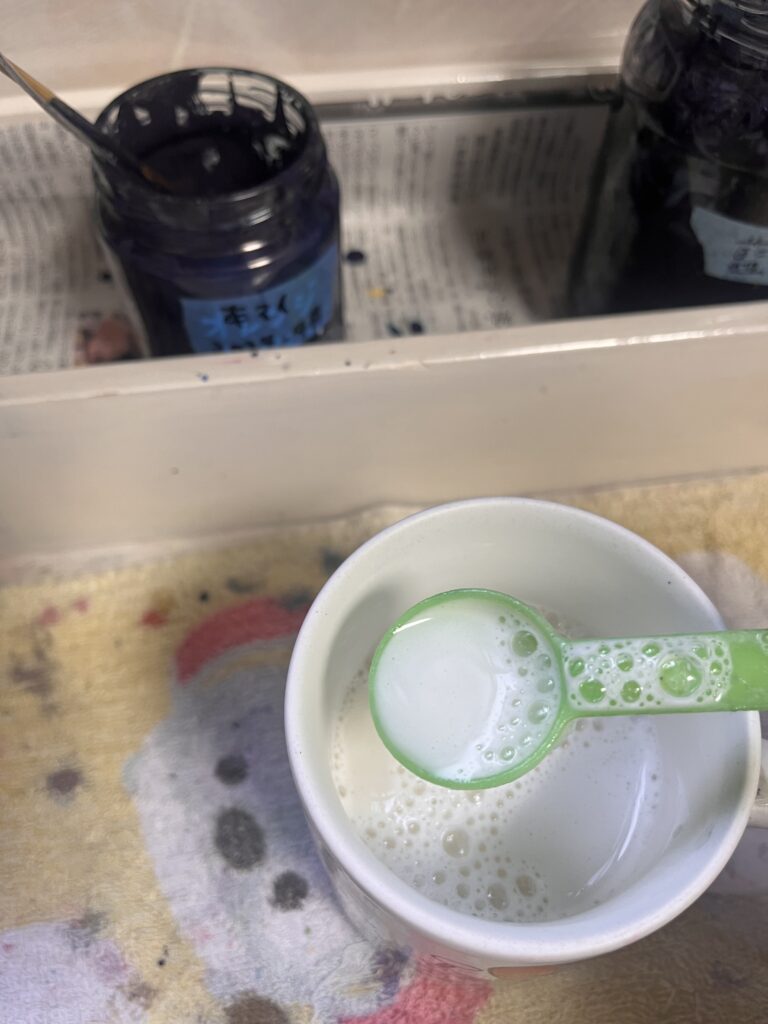

私たち「城間びんがた工房」では、琉球王朝時代から続く王族や士族の衣を染める技術を、現代に受け継ぎ伝えています。沖縄の伝統工芸である紅型(びんがた)は、鮮やかな色彩と緻密な模様で知られ、かつては琉球王国の宮廷でのみ許された特別な染物でした。現在では和服や壁掛け、飾り物など形を変えながらも、その精神と技術をしっかりと受け継いでいます。時代が変わる中で、使われる材料も限られてきていますが、それでもなお約300年もの間変わらない手仕事のリズムを守り続けています。その一筆一筆、型紙一枚一枚に込める想いは、今も昔も変わりません。

現代社会との葛藤: 時間と効率を超えて

一見すると、現代の「タイムパフォーマンス」や「合理性」が重視される世の中において、この伝統的なものづくりは非効率に映るかもしれません。手作業ゆえに大量生産もできず、ひとつの作品に多くの時間と手間がかかります。「果たしてそれは効率的なのか?」「もっと今風にアレンジして生産性を上げるべきではないか?」という問いが生まれるのも当然でしょう。実際、私自身もその葛藤を抱えつつ日々模索していますし、周囲から現代的な手法を取り入れてはどうかと助言されることもあって、伝統を守ることと時代に即した変化との狭間で悩む日もあります。それでも、目の前の布と向き合いながら、ゆったりとした沖縄時間の中で染めていく作業には、効率を超えた大切な価値が宿っていると信じています。

表現と時代: 人の思いを伝える色

そんな折、以前にある方がおっしゃっていた「人の思いを伝えるなら黒が良い」という言葉をふと思い出しました。黒という色は人類最古の絵具であり、古代の壁画や書物にも用いられてきた色です。炭や墨の黒は、太古の昔から人の想いを記録し伝達する道具でした。その歴史があるからこそ「思いを伝えるなら黒が良い」と言えるのかもしれません。ですが、不思議なことに「しっくりくる表現」というのは時代とともに変わっていくものでもあります。かつては黒い墨で手紙を書き交わし思いを伝えていた時代も、今では色とりどりの絵具やデジタルの画面を通じて感情を表現する時代です。私たちの紅型の世界でも、何が心に響く色やデザインなのかは、時代と共に変化していくのだと感じます。

若き質問者との対話がもたらした気づき

さて、今から約8年ほど前のことです。ある展示会の席で、当時20代の若い女性からこんな質問を受けました。「城間さんは、これからどんなものを目指して作っていくのですか?」――普段はものづくりに集中している私は、この問いに一瞬言葉に詰まりました。将来について明確なビジョンを用意していたわけではなく、その時はとっさに「他の産地を見ながら、紅型に足りない技術を磨いていきたいですね」と答えるのが精一杯でした。職人として技術の研鑽に努める、それが最も無難な答えに思えたからです。しかし内心では、自分の答えがあまりに技術的な側面に偏っているのではないかという戸惑いも感じていました。

すると、その女性は穏やかな笑みを浮かべながら、丁寧に言葉を選ぶようにこんなふうに返してくれたのです。

「私たちは、沖縄のものづくりや城間さんの仕事に、ただ技術が高度になることを求めているわけではないんです。沖縄のものづくりには、すごく豊かな感覚があります。それこそが魅力なんです。」

私はハッとしました。彼女はさらに続けます。

「東京で生まれ育った私たちは、何もかもが時間通りに進む世界で生きています。電車も分単位で正確に来るし、すべてが計算された時間設計の中で暮らしているからこそ、沖縄のものづくりのように、ゆったりとしたリズムで作られる世界がとても豊かに感じられるんです。」

その言葉に、私は大きな驚きを覚えるとともに深く考えさせられました。都会で暮らす彼女の視点からは、私たちが当たり前と思っていたゆるやかな手仕事のリズムが、かえって新鮮で贅沢な「豊かさ」に映っていたのです。まさに、沖縄の文化に根付いた「沖縄時間」の中で生まれるものづくりの価値を、彼女は教えてくれました。

言葉にできない豊かさに気づく

確かに私はこれまで紅型という伝統工芸を説明するとき、どう表現していいか悩むことが多々ありました。作品の魅力や制作の奥深さを言葉で伝えようとしても、「何かが違う」ともどかしさを感じることが少なくなかったのです。ときには言葉に詰まり、抽象的な表現しかできない自分にもどかしさを覚えるほどでした。実際、職人の先輩たちも「なかなか上手くならないね」と苦笑いしながら口にすることがあります。それは現代風に言えば「課題は何か」「練習量は足りているか」「どこを改善すべきか」と論理的に分析することもできますが、そうした言語化や数値化のできる領域を超えたところに、この手仕事の本当の豊かさが存在しているのだと思います。

私たちは日々、合理性を超えたところで勝負しています。染料を調合するとき、「もう少し色っぽくならないだろうか」「この緑の発色をもう少し凛と際立たせたい」といった情緒的で感覚的な言葉を交わしながら制作を進めます。一見すると曖昧に聞こえるこれらの感性の言葉こそが、作品に魂を吹き込む大切な鍵になります。数値では計れないニュアンスを大事にし、一筆ごとの筆運びや色彩の重なりに心を配る。そうした手間ひまの中に宿るものが、本当の「豊かさ」なのかもしれない――彼女の言葉をきっかけに、私はそう気づかされたのです。

伝統を守り、時代に問い続ける

この経験以来、「沖縄の人間として、この紅型という伝統工芸をどう守っていくべきか」「どこを守り、どこを変えていくべきか」を、以前にも増して深く考えるようになりました。受け継いだ技術や作法を大切に守り続けるだけでなく、今の時代に合った形で沖縄の文化と感性を伝えていくことも、私たちの使命だと感じています。伝統とは、ただ過去をなぞることではなく、今を生きる私たちが時代に合わせて問い続けながら未来へと紡いでいくものなのでしょう。昔ながらの良さを失わずに新しい風を受け入れ、次の世代へと橋渡ししていく。あの時の気づきが教えてくれたように、変わりゆく時代の中でも揺るがない芯を持ちつつ柔軟に、紅型の手仕事を次の時代へと繋いでいきたいと思っており、それが、沖縄の伝統文化を未来へ継承していく者としての私の決意です。

評価や受賞は、ゴールではなく「結果として残ったもの」

これまで、沖展や日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

文化庁主催の展覧会や、「ポケモン工芸展」など、

国内外に向けた企画に関わる機会にも恵まれています。

ただ、正直に言えば、

それらを目指して仕事をしてきた、という感覚はほとんどありません。

日々、工房に入り、

布に向かい、型を置き、色を重ねる。

その積み重ねの中で、

たまたま外の世界に届いたものが、

評価や受賞という形で返ってきただけ。

私にとってそれらは、

仕事を続けさせてもらえている環境から生まれた、副産物のようなものです。

むしろ、受賞や展示のたびに強く感じるのは、

「まだ続けさせてもらえている」という安堵と、

同時に、「いつまで続けられるだろうか」という静かな怖さです。

だからこそ、

評価そのものよりも、

それをきっかけに

「紅型というものがあること」を

誰かに知ってもらえる機会が一つ増えることのほうが、

ずっとありがたく感じています。

「沖縄には、こういう染め物があるのですね」

その小さな気づきが生まれる瞬間に立ち会えること。

それが積み重なっていくことこそが、

紅型の未来を、派手ではなくても、

確かに支えていくのだと信じています。

つくることから、編むことへ

――日々の仕事の延長として

制作では、伝統的な技法を大切にしながら、

その時代、その感覚の中でしか生まれない表現を、

探し続けてきました。

代表作《波の歌》も、

特別な瞬間に生まれたというより、

日々の仕事の延長線上で、

自然と形になっていったものです。

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの気配やリズムを、

藍を基調に、布の中に落とし込んでいきました。

近年は、「作品をつくる」という感覚そのものも、

少しずつ変わってきています。

布だけではなく、

言葉や、場や、時間、

人と人との関係性。

そうしたものも含めて、

一つの文化の流れとして整え、

次へ手渡していく。

いまの私は、

“つくる人”であると同時に、

その流れを編み直す役割を

静かに引き受けているのだと感じています。

島村の思想機関として

――肩書きよりも、日々の責任として

現在は、城間びんがた工房十六代として工房に立ち、

制作を続けながら、

審査や教育の場に関わる機会もいただいています。

ただ、それらの立場を、

偉さや序列として意識したことはありません。

むしろ、

「この仕事を、明日も続けられる環境を守れるか」

という責任のほうが、

年々重く感じられるようになっています。

紅型を閉じた世界に押し込めないこと。

けれど、軽々しく消費されるものにもさせないこと。

そのあいだで、

どう呼吸を保ち続けるか。

展覧会や協働を通して、

紅型に触れる入り口を少しずつ増やしていくのも、

広げるためではなく、

必要な場所に、必要なかたちで、

そっと灯りを置いていくためだと考えています。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg