文化を「生きる」──東ティモールで見つめ直した紅型の未来

2025.02.02

1. 紅型を広める“対話”としてのコラム

いつも紅型に興味を持ってくださり、ありがとうございます。皆様の好奇心が、私たち城間びんがた工房にとって大きな励みであり、「紅型を未来へつなぐ」ための原動力になっています。

このコラムでは、私が東ティモールで体験した出来事を通じて、職人同士の交流や文化を“生きる”ことの大切さを再認識したエピソードをお伝えしたいと思います。皆様にも「伝統はただ残すだけでなく、共に体験し、育てるもの」という視点を少しでも共有できれば幸いです。

2. 東ティモールとの出会い──紅型がつなぐ海外交流

2-1. オペラ歌手・宮良多鶴子さんとの縁

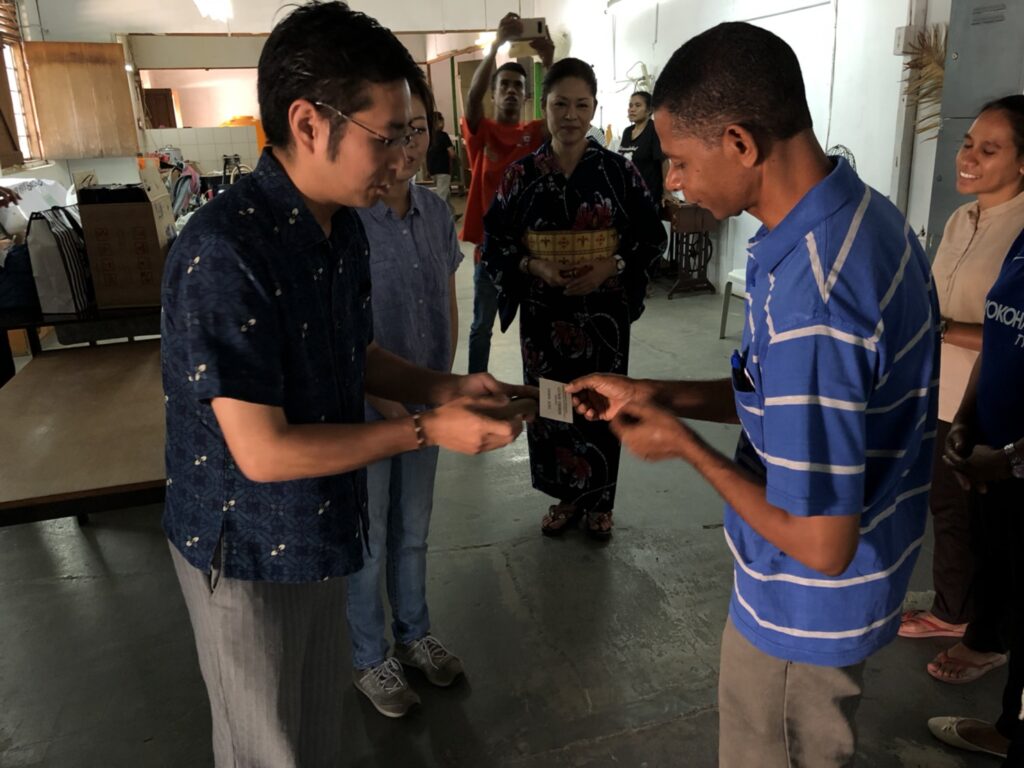

2018年、オペラ歌手の宮良多鶴子さんからのお誘いがきっかけで、私はインドネシアの東ティモールを訪れる機会を得ました。

- 宮良さんは長年にわたり東ティモールの支援に携わり、偶然にも首里の出身という縁があった

- そのご縁から「紅型のワークショップ」を通じた文化交流へと話が進み、東ティモールの地へ向かうことに

当初は「現地の方々に紅型を教える」という意識がありましたが、実際に足を踏み入れた東ティモールの空気は、私の想像をはるかに超えるエネルギーを持っていたのです。

3. “文化は体で覚える”──ワークショップで感じた一体感

3-1. カチャーシーやオペラで“壁”が消える瞬間

東ティモールでは、私の紅型ワークショップ、宮良さんのオペラ、そして最後に沖縄のカチャーシーを一緒に踊るという交流を行いました。

- 言葉や文化の違いを感じるひまもなく、皆で体を動かすうちに瞬時に“心の壁”が消えていく

- まるで大きな布に一緒に模様を描き上げるような、一体感をともに味わう時間でした

この「体で表現する」交流は、単に“文化を伝える”のではなく、“一緒に創り上げる”プロセスなのだと改めて気づかされました。

3-2. 現地の子どもたち、技術者たちのまなざし

ワークショップには、地元の子どもや技術者が多数参加。彼らは受け身ではなく、自ら進んで布を染め、模様を描く楽しさを全身で表現していました。

- 「教わる」というより、「自分で創り上げる」喜び

- 彼らの瞳には、日々の生活や文化を自らの手で生かす自信と情熱が宿っていた

こうした姿を目の当たりにして、私は“文化とは人々の手の中で呼吸するもの”だと確信を深めたのです。

4. 東ティモールの職人が“地機(じばた)”で織る布

4-1. 原始的な織機“地機(じばた)”の魅力

東ティモールの職人たちの中には、「地機(じばた)」と呼ばれる、いわゆる原始的な織り機を用いて布を織る人々がいます。

- 日本ではほとんど使われていないと言われるほど古い方式

- 座ったまま床と織り機を固定し、自分の体と手の動きで糸を渡していく素朴な織り方

この地機は、現代の効率的な織機に比べると一度に織れる量も少なく時間がかかるかもしれません。しかし、だからこそ織り手の感情やリズムがそのまま布に映し出され、一点一点に温かい“手仕事”の魂を宿すことができるのです。

4-2. 沖縄の“手仕事”とも通じ合う精神

私がこの地機での織物を見たとき、「沖縄の紅型の手仕事とも共通するエッセンスがある」と感じました。

- 一つ一つの工程で“効率”よりも“手間”と“丁寧さ”を重視する

- 作り手自身が大きな誇りを持ち、完成品に自分の存在を刻んでいる

東ティモールの職人たちも、自分たちの織物が持つ“原始的”で“非効率”な部分を誇りにしているようでした。その在り方は、祖父や父から受け継いできた紅型職人としての私の姿勢とも重なるように思えました。

5. 沖縄と東ティモール——時を超えてつながる魂

5-1. 工房を引き継いで4年目の私に刺さった想い

あのときの私は、工房を引き継いで4年目。未来をどう切り開くか、試行錯誤の連続でした。紅型を広げるには、海外の文化にも目を向けないといけない──そんな考えからの渡航でしたが、現地の職人たちの姿にこそ、本来の姿勢を再認識させられるとは思いもしませんでした。

- 「私たちが何かを教えるのではない」

- 「彼らと共につくり合うことで、新しい発想が生まれる」

堂々と自分たちの技術を披露する姿や、地機を操る職人のキラキラとした目は、祖父や父が自らの染色技術に誇りを持っていた姿と重なり、深く心に刻まれました。

5-2. 彼らがくれた学び

東ティモールの職人たちのメッセージは、私にはこう聞こえました。

「文化とは、あなたが思うほど弱いものではない。私たちは自分たちの暮らしに誇りを持ち、手仕事を大切にしている。だから、どんなに環境が変わろうと、私たちは生き抜いていけるのだ。」

これは、まさに紅型も同じで、どのように時代が移り変わろうと、手仕事を通じて次の世代へ継いでいく──その柔軟性と誇りがあれば、文化は自ら呼吸し続けるのだと気づかされたのです。

6. 文化は生き物──守るのではなく、使い続けるもの

6-1. “残す”から“育てる”へ

私の家系は、長年紅型を守り続けてきましたが、「守る」という言葉は、時として固定や保存だけを意識する危険性があります。東ティモールでの経験を経て、私は“守る”のではなく、**“育てる”**という考え方こそ大切だと強く思うようになりました。

- 時代に合わせて新しい要素を取り入れ、変化し続ける

- それでも“骨格”である伝統は見失わない

こうした柔軟さこそ、紅型や東ティモールの織物が今も生き生きと存在し続ける理由だと思います。

6-2. 紅型染めを“続ける”意義

紅型は、古くは王族や士族の衣装として使われ、華やかさを競う文化の中で育まれました。しかし現代では着物文化が減っている現実もあり、新たなニーズや市場を考え続けなければなりません。そこにこそ私たちの“編集”的な姿勢が必要であり、沖縄だけでなく海外交流から得たヒントが活かせるのです。

7. 時代を超えた職人たちのメッセージ——今できることを、力強く

7-1. 子どもたちの手が示す未来

東ティモールで紅型ワークショップを行ったとき、子どもたちは私の想像を超えるほど意欲的に布を染めていました。自分の色や柄を思う存分試してみることで、文化を学び取っていたのです。

こうした「自分で創り出す」経験こそが、文化を“生きたもの”にする方法だと思います。紅型を含む手仕事は、実際に手を動かすことでしか得られないリアルな学びがあるのです。

7-2. 祖父・父との共通点

祖父や父が守り続けてきた紅型は、決して一度も形を変えずに続いてきたわけではありません。時代や需要に合わせて少しずつアレンジし、それでも**核となる“誇り”や“想い”**は変えなかった。その手法は、東ティモールの職人たちが堂々と彼らの技術を見せる姿とも重なり合います。

8. 私自身への問いかけ──初心に返り、一枚の布を染める

8-1. これからも紅型を“生かす”

私は東ティモールでの経験を経て、「今自分ができることを、力強く、柔軟に行う」大切さを再確認しました。文化はただ昔のまま形を留めるのではなく、使われ、動かされ、アレンジされてこそ息をし続けるのだと痛感したのです。

8-2. 読者の皆様に問いかけたい

ここで皆様に問いかけます。

- あなたが大切にしている文化や伝統はありますか?

- それをただ“保存”するのではなく、どう“使い続け”、どのように“アップデート”していくか考えたことはありますか?

少しでもそんな思いを巡らせていただければ、このコラムを読んでくださった意義がさらに大きくなるのではないでしょうか。

結び──紅型がつなぐ世界と、未来への意志

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

皆さまの時間の中でこうしたお話に目を通していただけることは、私たち城間びんがた工房にとって何より励みになります。歴史や文化は、“残す”のではなく“生かす”ことで初めて輝きを放つと、東ティモールの人々が教えてくれました。

- 一緒に踊り、一緒に染め、一緒に笑う

- そんな体験の中で、伝統や文化は生き生きと躍動する

紅型もまた、そうやってこれからを生きる人々の手の中で形を変えつつ、祖先からの思いを宿しながら、未来へ受け継がれていくはずです。私たち工房は、その“いま”を紡ぎ続ける役割を担いたいと考えています。これからもどうぞ応援いただけますと幸いです。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg