伝統工芸のリアル ~泥水の甕と私の学び~

2025.01.16

琉球藍に向き合った8年間──失敗から学んだ“藍の管理”と紅型の未来

紅型(びんがた)の世界では、藍染めが大きな存在感を持っています。日本で用いられてきた藍植物には主にタデ藍・インド藍・琉球藍の3つがありますが、ここ沖縄で育まれた琉球藍は、温暖な気候と独自の文化が織り成す“特別な色”を映し出すことで知られています。私たち城間びんがた工房でも、琉球藍を活用した染色に長年取り組んできましたが、その過程は決して平坦なものではありませんでした。

今回は、私が琉球藍を扱う「甕(かめ)」の管理を母から任されて以来、約8年にわたって続いた失敗と試行錯誤について、そしてそこから得た学びや未来への展望を、文化的背景や職人としての視点を交えて詳しくお伝えします。紅型・藍染めにご興味をお持ちの方はもちろん、伝統工芸全般に触れる機会を探している方にも、きっと響く内容になっていると思います。

1. 日本の藍文化と琉球藍の位置づけ

1-1. タデ藍・インド藍・琉球藍の三本柱

日本の藍染めは、伝統的には以下の3種類の藍植物によって支えられてきました。

- タデ藍

– 本土で古くから栽培され、いわゆる「日本の藍」の代表格。爽やかな藍色を出すとされ、多くの藍染め工房が採用。 - インド藍(ナンバン藍)

– インドなどの亜熱帯地域原産で、本土にも江戸時代から輸入されてきた歴史がある。比較的安定した発色が得られる。 - 琉球藍

– 温暖な沖縄の気候に適応し、こちらで独自に育ってきた藍植物。赤土や強い日差しの影響で、深みのある色を生み出すのが特徴。

琉球藍は、沖縄の風土や文化に根ざした染料として、紅型や芭蕉布などの地域工芸と深く結びついています。特に紅型では、その鮮やかな多色使いの一端を担う重要な要素として活かされています。

1-2. 藍染めと紅型の相性

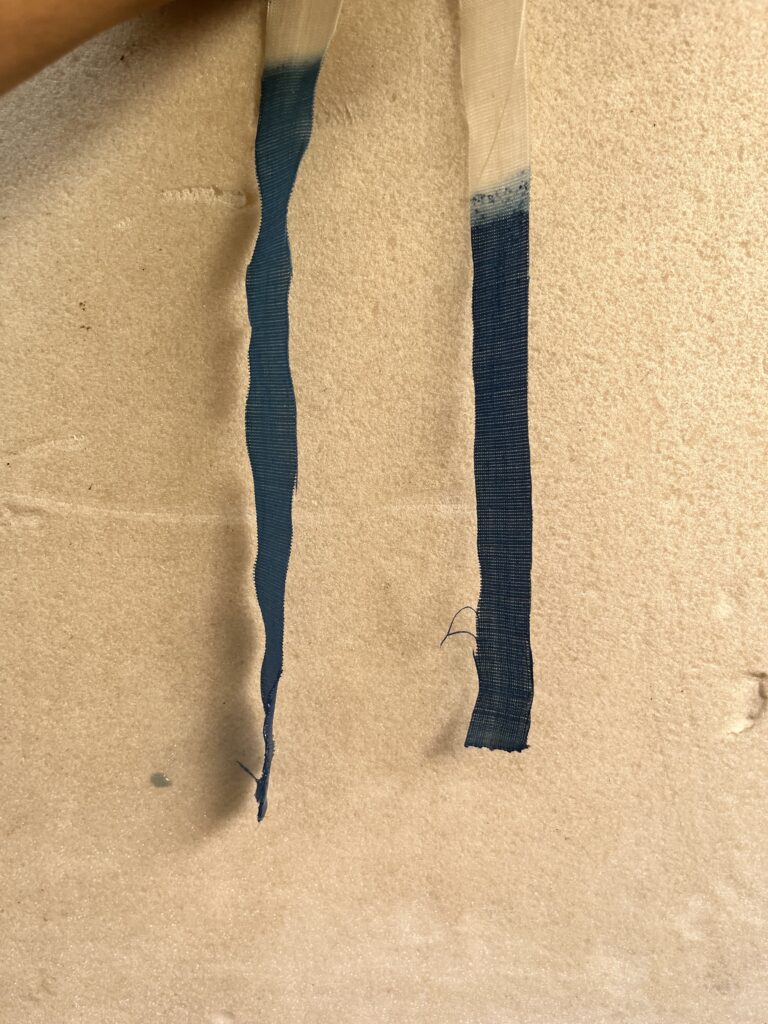

一般的な藍染めは布を藍液に浸し、空気に触れさせることで酸化発色を繰り返して濃い藍色を得ます。しかし、紅型の工程では、布に糊(もち米粉と糠粉)を塗って柄を伏せる部分と生地本体の染色を分けるため、藍液への浸し時間が極めて短くなるのが特徴。

- 布に塗った糊が約5分で溶け始めるため、一気に染めて素早く引き上げる技術が必要

- 紅型特有の“刷り込み”や“隈取り”の技法と、浸し染めの時間配分が非常に繊細に絡み合う

こうした難易度の高さが、琉球藍を使った紅型染めに独特の魅力と挑戦をもたらしています。

2. 甕(かめ)の存在──藍染め成功の鍵

2-1. 甕が決める藍液の状態

藍染めには、藍葉を発酵させた「泥藍」を還元した藍液が使われます。この液を蓄える器として**“甕”**が大切な役割を担います。

- 沖縄の伝統工芸では、**大きな甕(かめ)**に数百リットルもの藍液を入れて管理する

- 温度やpH、還元状態を見極めながら、職人が日々調整することで理想的な藍の発色を保つ

紅型染めの際は、糊が短時間で溶け出すという条件があるため、甕の藍液の状態が少しでも不安定だと、すぐにムラや色落ちが起きやすいのです。

2-2. 400リットルの大甕を操る難しさ

私たち城間びんがた工房では、400リットルもの大容量の甕を用いて藍を管理しています。

- 一度に多くの布を染められる利点がある反面、藍液が不調に陥ると立て直しが困難

- 還元が進みすぎたり、逆に止まってしまうと、色味が変質して思うような結果が得られない

この甕は、職人にとって**まるで“生き物”**のような存在。日々の気温や湿度、使用頻度によってコンディションが左右されるため、几帳面な観察と管理が必要なのです。

3. 母からの引き継ぎ──藍管理の8年間の失敗

3-1. 任された次の日から“全責任”を背負う

私が母から甕の管理を任されたのは、今から12~13年前のこと。ところがその翌日から、母は一切口出しをしなくなり、全責任を私に託すというスタイルを取りました。

- 「すべて任せるなら何も言わない」

- 具体的な作業手順やチェックポイントの伝授なし

当初は「どこを基準に管理すればいいのか」すらわからず、試行錯誤の連続。ちょっとした変化にも対処できず、藍液が思うように発色しない日々が続きました。

3-2. 擬人的なアドバイスと不安

母がくれるアドバイスは、「藍が疲れている」「元気がない」といった抽象的な擬人表現が多く、具体的なpH値や温度管理のノウハウなどはほとんど聞けませんでした。

- 「藍が落ち込んでいるときは、休ませてあげるといい」

- 「今日は藍の機嫌が良さそうだよ」

私自身は「水温が25度のときは水飴を何グラム加えるべきか?」といった実践的な指示を求めていましたが、それが得られず気持ちばかりが焦ってしまったのです。

3-3. “誰にも相談するな”という暗黙のルール

さらに、「家の技術を外に漏らすな」という伝統的な考え方があったため、他の工房や専門家に意見を求めることが禁じられていました。

- 情報を得るための唯一の頼みは母だったが、具体的な数値や手順は教えてもらえない

- 孤立無援の状態で、とにかく自分で“泥水の地獄”をどうにかするしかない

結果として、甕の藍液が発酵しすぎて腐敗し、400リットルが無駄になるといった大失敗も経験。8年間ほとんど失敗続きという暗いトンネルを抜け出せずにいました。

4. 試行錯誤の末に見えた光──学術的情報と“編集”という考え方

4-1. 学術的視点と専門家の意見を取り入れる

あまりにも失敗が続いたため、私は信頼できる範囲で、学術的な染色研究や試験場の専門家の意見を少しずつ取り入れ始めました。

- 藍の発酵やpH値、温度管理に関する基礎知識を学ぶ

- 過去の文献や他地域の藍染めの例を参考に、「自分なりのレシピ」を組み立てる

母からの言葉を全否定するのではなく、その抽象的なアドバイスを基軸にしながら、現代的な情報や他工房のヒントを掛け合わせるという“編集”的アプローチを取りました。

4-2. “8年の失敗”が形作った基礎感覚

この8年間の苦労は決して無駄ではありませんでした。

- 毎日水温 PH値を計測し根拠のある管理を始める

- 逆に発酵が足りずに色が乗らないときの手触り

- 季節による温度差、湿度の変化、使用頻度の兼ね合い

こういった細かい変化を肌感覚で掴めるようになり、紅型染めに必要な基礎感覚と次世代へ継ぐためのノウハウが少しずつ蓄積されていきました。

5. 現在の状況と未来への展望

5-1. 安定した管理への道

いまでは甕のコンディションを毎朝チェックするのが日課になり、

- 温度計やpHメーターで数値を把握しつつ、匂いや泡立ちなど感覚的に判断

- 前日の使用量や天候を踏まえ、必要に応じて水飴や灰汁を追加

こうした一連の作業がほぼ習慣化し、安定した藍染めが行えるようになりました。紅型特有の短時間浸しでも、狙い通りの色が出せるケースが増え、藍の管理に対する自信も育まれています。

5-2. 琉球藍を未来へ紡ぐ

紅型をはじめとする沖縄の染色文化を支える琉球藍。

- その深みのある青は、沖縄の空や海、そして土の色を反映する特別な発色

私が経験した失敗談や学びは、次世代の職人が同じ苦労をしなくても済むよう、少しずつ共有していきたいと思っています。伝統工芸の世界では依然として「秘密主義」が根強い部分もありますが、時代に合わせて情報交換が進めば、沖縄の染色文化がさらに発展する可能性があると確信しています。

6. 失敗が教えてくれたこと──技術を正確に伝える重要性

6-1. 職人技の“属人化”を防ぐ

母からの“任せる”スタンスは、ある意味では職人として大きく成長する機会を与えてくれましたが、具体的な手順や数値情報の不足は長い失敗を招いた要因でもありました。

- 伝統工芸の技術が一人の感覚や経験に頼り切ると、失敗しやすい

- 細かなデータや基準、文献の整備が次世代へのスムーズな継承に不可欠

大まかなノウハウだけでなく、**“pH値がこの数値のときは何を足す”**など、現代の科学的視点を取り入れたマニュアルが作れれば、若い職人が速やかに実践しやすくなるでしょう。

6-2. “編集”の力で新しい表現を生む

母や祖父の世代から伝えられる抽象的で感覚的なアドバイスは、長年の経験に裏打ちされた貴重な財産です。一方、私が学術情報や他の工房の事例を取り込むことで、新たな色表現や染色技術が生まれる余地も見えてきました。

- 伝統を否定せず、新しい要素を編集する

- 自己流のレシピを練り上げることで、過去と未来を繋ぐ架け橋を作る

こうしたアプローチこそ、伝統工芸が今後も時代に適応し、文化意識の高い方々に魅力を伝え続ける鍵になると感じています。

結論──藍との対話で紡ぐ紅型の未来

約8年にわたって繰り返された失敗と学びの末、ようやく琉球藍を使った紅型染めを安定させることができるようになりました。その道のりは決して簡単ではなく、“泥水の地獄”に陥ったこともありましたが、試行錯誤の先にこそ見える宝があったのです。

- 母から「すべて任せる」と突き放されるように始まった藍管理

- 秘密主義や抽象的アドバイスに苦しむ中、外部の知識を取り入れる

- 自分なりの基準やマニュアルを整え、安定的に発色を得る技術を確立

- 継承と革新の“編集”アプローチで、琉球藍の可能性を広げる

藍染めは藍液が生き物のように変化するため、いまも完全な“レシピ”など存在しません。日々の観察と直感、そして蓄えた経験が合わさってこそ、最適なコンディションを保てるのです。私はこの経験を通じて、紅型が持つ「色」や「記憶」を未来につなぐことの責任と喜びを、より強く実感しています。

皆さまの好奇心や応援が、私たち職人の挑戦を支えてくれています。これからも琉球藍の深遠な世界と紅型の美しさを、多くの方に感じていただけるよう、さらなる研究と作品づくりに励んでまいります。どうぞ、私たち城間びんがた工房が紡ぐ「藍との対話」を、今後も見守っていただければ幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg

Instagram https://www.instagram.com/shiromabingata16/

公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。

紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。

受賞・展覧会歴

- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞

- 平成25年:沖展 正会員に推挙

- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞

- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙

- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞

- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞

- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞

主な出展

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。

これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。

私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。

20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。

最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。

メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。