かつての暮らしを彩った布—沖縄の「うちくい」と筒描き【工程説明】

2025.02.03

筒描きの魅力と未来への願い──自由な筆さばきが生む紅型の新たな可能性

いつも紅型(びんがた)にご関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。皆さまの好奇心のおかげで、私たちの挑戦が日々支えられていると感じています。今回は、紅型の世界でもひときわユニークな「筒描き」という技法にスポットを当て、その歴史や技術、そして未来への展望をたっぷりとご紹介したいと思います。

1. 筒描きとは?──ダイナミックな表現が魅力

1-1. 大きな布に描き出す自由な図案

「筒描き」は、紅型の基本技法の一つとして位置づけられますが、型染めとは異なり、**直接布に図柄を“描く”**点が大きな特徴です。

- 2メートル四方や130センチ四方などの大きな布に、糊を使った筆跡で大胆な絵模様を表現

- 沖縄の伝統的な飾り風呂敷「うちくい」など、家族や村の祭事・冠婚葬祭で使われる布に用いられることが多かった

かつては、6メートル級の大布に筒描きを施し、村芝居の舞台幕や行事の装飾として用いられるなど、ダイナミックな世界観を広げてきました。

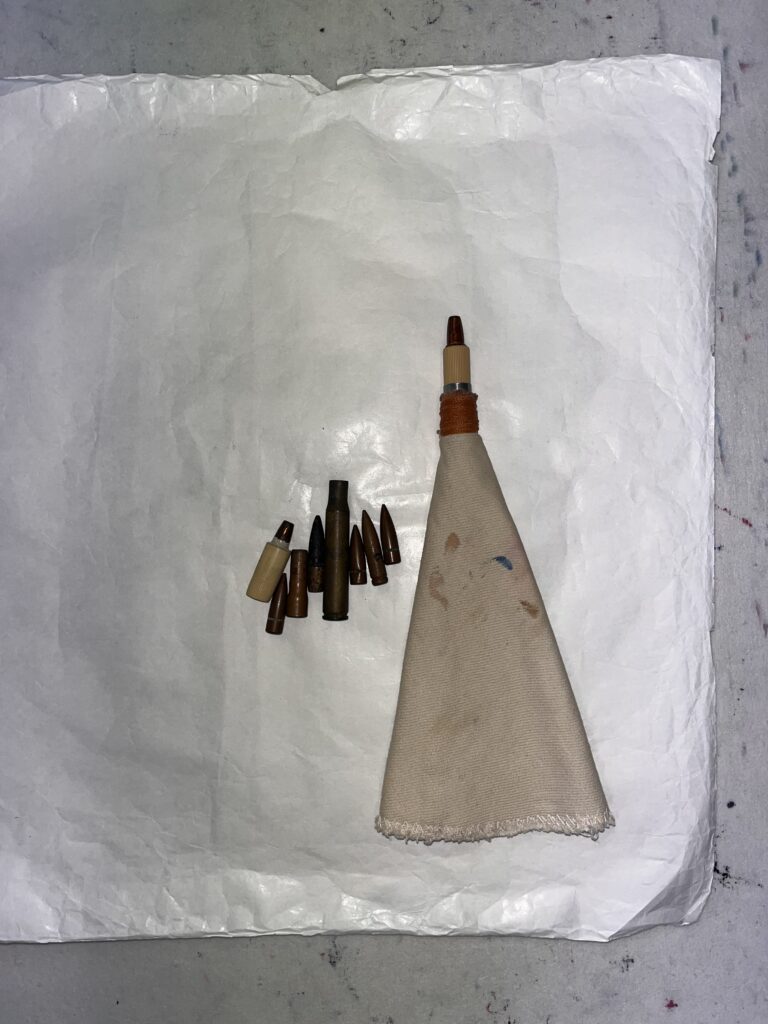

1-2. 糊置きによる“描く”技術

筒描きで重要なのが、**「糊置き」**と呼ばれる工程です。もち米と米ぬかを練り合わせた糊を、先端の細い筒から布へ絞り出しながら描いていきます。紅型の“型染め”とは違い、筆や道具を使って自由にラインを引けるのが最大の魅力です。

- “下絵”を大きくとらえながら、一気にラインを引く職人技

- 糊の固さや湿度を見極め、途切れることなく描き上げる集中力が求められる

この自由度が、紅型らしい力強い線や伸びやかな造形を生み出す原動力となっています。

2. 筒描きと沖縄の暮らし──かつての工房と“うちくい”の盛況

2-1. 晴れの日を彩る「うちくい」の役割

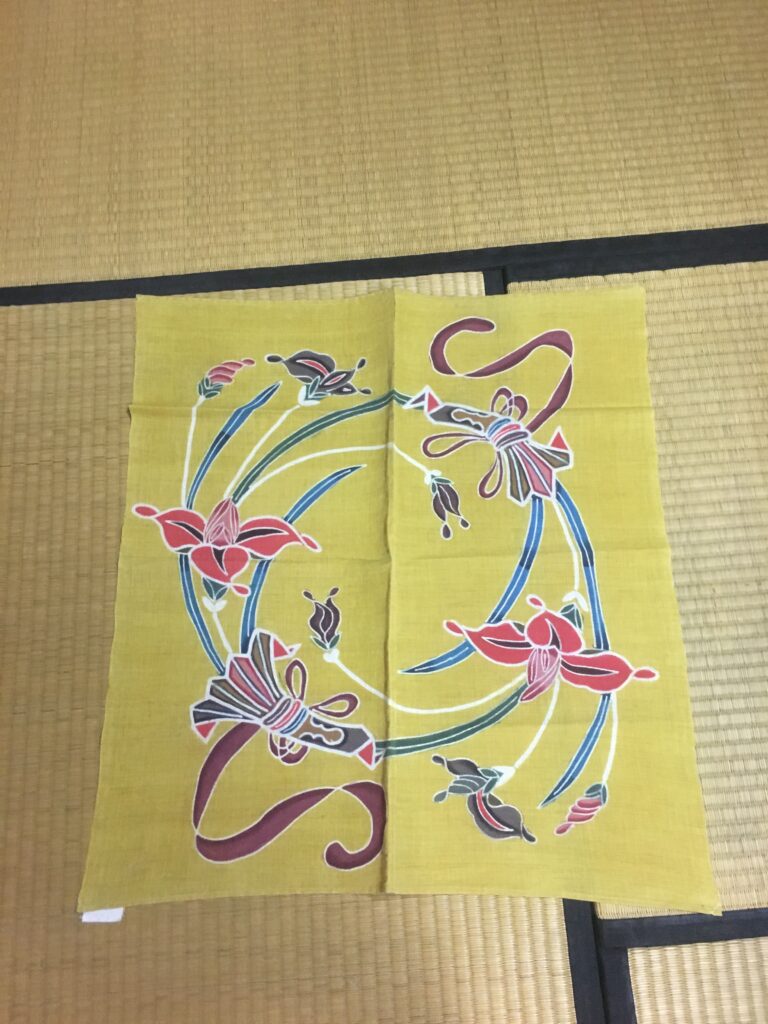

沖縄の昔ながらの家や行事では、「うちくい」と呼ばれる飾り風呂敷が大切に扱われてきました。

- 冠婚葬祭、結納など“晴れの日”に家の中を彩る布

- 結婚式やお祝いごとで、親族や来客に披露し、家の格を示す意味合いもあった

この「うちくい」に描かれる筒描きは、家族や地域の誇りを表現するもので、豪華なモチーフや吉祥文様を活かしたダイナミックな図案が特徴的です。

2-2. 戦後20年の筒描き全盛期

私の祖父・栄喜の時代、特に戦後20年ほどは筒描きの仕事が非常に多かったといいます。母の話によれば、祖父の時代には1日に20枚もの大きな布に図柄を描くこともあったとか。

- 復興期の沖縄で、祭りや村芝居などの行事が徐々に戻りつつあった

- 新たに家を建てたり、行事を開いたりする際に、筒描きの技術を求める声が多かった

この背景には、物資や観光がまだ発展していない中で、地元の職人技が地域の文化と結びついていたという事実がうかがえます。

3. 時代の変化と筒描きの未来

3-1. 生活様式の変化と技法の衰退

時代が進むにつれ、沖縄のライフスタイルは大きく変化しました。

- 洋装や使い捨てのインテリアが普及し、大きな布を家に飾る文化が薄れた

- 村芝居や大掛かりな祭事も減少し、筒描きの舞台幕や装飾布の需要が激減

この結果、かつての筒描きブームは収束し、実際にこの技法を披露する機会が激減してしまったのです。

3-2. 祖父・栄喜と戦後の革新

しかし、戦後の混乱期において祖父が見せた“紅型の革新”も見逃せません。

- アメリカ兵向けの紅型ポストカードを染め、海外にその魅力を発信

- 伝統技法を守りつつ、使ってくれる物作りに取り組み、作る→使ってくれるの循環を確立

この経験は、筒描きにも応用できると私は考えています。古い技法だからこそ、独特の表現や味わいが取り入れられる可能性があり、そこに新たな広がりが生まれるかも知れないのです。

4. 現代への応用──着物や帯への筒描き

4-1. 10年前から始まった新しい試み

私自身、約10年前から着物や帯のデザインに筒描きを取り入れる実験を始めました。

- 既存の「型染め」では出せない大胆な、新たな柄表現を実現

- 筒描きにしか無いラインや隈取りが目を引くので、モダンなファッションとしても評価される

そうすることで、かつては舞台幕や大風呂敷に描かれていたスケール感を、着物や帯の限られた空間に応用し、独特の存在感を生み出すことに成功しています。

4-2. 女性の装いと紅型の多様化

王族・士族が中心だった時代から、戦後は和装にシフトした紅型。そこに筒描きが加わることで、新しい表現の可能性が広がっています。

- 大胆な図案が、シンプルな着物地に映える

こうした取り組みを続けることで、筒描きが再び多くの人の暮らしに溶け込む未来を描いています。

5. 筒描きが持つ文化的・芸術的意義

5-1. 「描く」喜びと職人の感性

型染めが繰り返しのパターンを型を彫りその”工程で細かい再現性を得やすいのに対し、筒描きは**“描く自由”**を活かせる技法です。

- 職人の筆跡や線の強弱がそのまま布に刻まれる

- 大画面だからこそ、心のままに表現できるダイナミックなラインが生きる

絵を描くように、職人の感情やセンスがダイレクトに作品へ反映されるため、唯一無二のアートとしての価値も見逃せません。

5-2. 沖縄の歴史と人々の暮らしを映す

筒描きは、沖縄の冠婚葬祭や村芝居など、人々の暮らしに深く根ざした技法でした。大きな布に施された鮮やかな柄は、晴れの日をいっそう華やかに盛り上げ、コミュニティの結束を高める役割を果たしていたのです。今、生活様式が変化したとしても、その文化的意義やコミュニティ性を次代に伝える価値は大きいと思います。

6. 未来への願い──筒描きの可能性を再発見する

こうした取り組みを継続することで、筒描きの持つ表現力がより多くの人々に伝わると期待しています。

6-1. 大きな布が再び日常を彩る日を目指して

かつてのように、家の中を彩る大きな風呂敷や舞台幕としての筒描きが、令和の時代に再び脚光を浴びる日は来るのでしょうか。私たちはその可能性を探るべく、

- 職人技術を磨き続ける: 筒描き特有のダイナミックな表現をアップデート

- 現代的なデザインや色使いの工夫:古典がらを現代のモダンな色使いで表現したり 図柄自体を現代の文様として作ってみたりする

を行っていきたいと思っています。これは、祖父・栄喜が戦後に紅型ポストカードをアメリカ兵へ販売した時と同じく、**「新しい場所で技術を発揮する」**という挑戦の精神を受け継ぐものでもあります。

まとめ──筒描きがもたらす“自由な線”と明るい展望

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。皆様の興味・関心が、私たちの活動を支える大きな原動力となっています。本当に感謝しています。

筒描きは、紅型のなかでもひときわ“描く自由”を味わえる技法であり、かつては大きな布を使った華やかな装飾として沖縄の暮らしを彩ってきました。時代の変化に伴い、その大規模な活躍の場は減少したものの、着物や帯への応用を通じて新たな可能性を見つけていきます。

- 大きな布を通じて、コミュニティを一体感で包んだ過去の栄光

- 祖父・栄喜が戦後に革新をもたらしたように、今再び技法を進化させるチャンス

- 自由で大胆な線が描けるからこそ、型染めには無い個性が出せる

これからも私たち城間びんがた工房は、筒描きや他の技法を通じて琉球文化の豊かさを未来へつなぐべく、挑戦を続けたいと思います。どうぞ引き続き見守っていただければ幸いです。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg