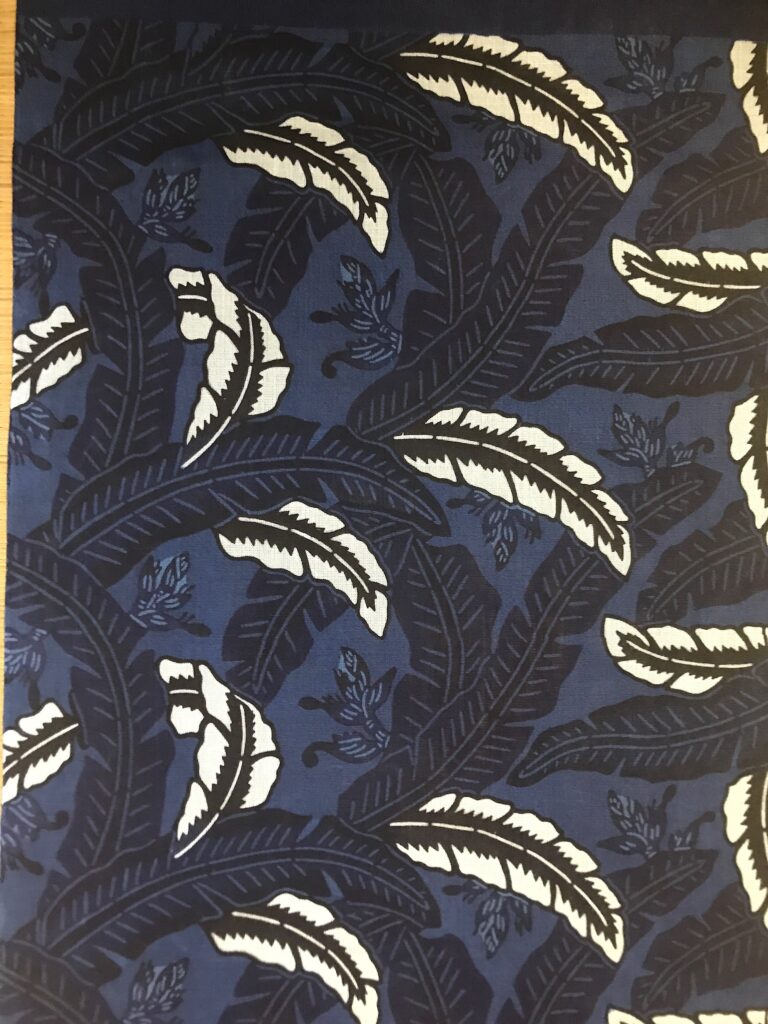

「藍の海と風が染める布—沖縄の季節と伝統」[藍型工程紹介]

2024.11.10

沖縄では、藍染めを「藍型(イェーガタ)」と呼び、特に夏場だけ染めるのが一般的です。6月から12月が藍のシーズンで、特にこの時期が藍にとって最も良い条件が揃う季節だと考えています。そろそろ11月も終わり、今年の藍の染め作業も締めくくりに差し掛かる頃です。

藍染めの面白さは、昔ながらの琉球藍の泥藍と灰汁と水飴で還元させて染色を行います。それがなかなか自分の思い通りにはならないところです。1年中作業できる紅型とは異なり、藍は気温や天候に大きく左右されます。台風が来ると藍が「風邪をひく」ように元気を失いますし、気温が下がると還元がうまく進まず、ハラハラすることもあります。しかし、そういった条件を乗り越えて美しい布が染め上がる瞬間、その苦労が一気に報われ、「あぁ、なんてきれいなんだろう」と心が動かされるのです。青一色でありながら、こんなにも心が揺さぶられるなんて、不思議で感動的です。この藍の青が、心の奥深くまで染み入るような特別な青であることを改めて感じます。

ちなみに、沖縄の藍は「琉球藍」と呼ばれる独特の品種で、日本のタデ藍、インド藍と並んで3種類の藍植物のひとつです。形や大きさはそれぞれ異なり、見た目も違いますが、どれも青の色素を持つことから「藍」として知られています。沖縄の琉球藍は、台湾やネパールなどで見られる南方系の植物で、比較的温暖な気候に適しています。

毎年6月が近づき夏が訪れると、「あぁ、藍の季節が来たんだな」と心が高まります。

家族で受け継ぐ藍の管理

藍の管理は、私の祖母、母、が引き継いできた大切な役割ででした。でも、それはただ甕(かめ)を扱うだけの作業ではありません。毎日、藍甕をかき混ぜて、底に沈んだ泥部分と上部分の染液を均一に整え、翌日に向けて最良の状態を保つんです。そのために、藍の状態を見極めて、水飴を加えたり、泡盛を注いだりと、細やかな調整が必要になります。

私も10代後半から母の助手としてこの仕事に関わり始め、甕の管理を引き継ぎました。

藍と「5分間」の真剣勝負

紅型の中でも「藍型(イエーガタ)」は特に繊細な技法です。糊(もち米粉とぬか粉を混ぜたもの)は、藍甕に溶け出す前に引き上げなければなりません。その時間はわずか5分間。この短い間に染めを完了させるため、藍甕の状態を完璧に保つことが本当に大切なんです。

6月から11月が藍染めに適したシーズンで、甕の濃度や還元状態が毎日の染め上がりを大きく左右します。だから、まず試し染めをして、その日の藍の「ご機嫌」を確認してから作業に入ります。でも、もし藍甕の状態が仕事に適さないと判断したら、思い切って仕事を中止する勇気も必要です。

母から引き継いだもの、そして直面した壁

母から藍の管理を引き継いだとき、一番驚いたのは「レシピ」が存在しなかったことです。母は長年の感覚で藍を管理していて、「今は藍が疲れているから水飴を入れて」といった曖昧なアドバイスしかくれませんでした。明確な基準が欲しかった私には、正直戸惑いの日々でした。

さらに、「藍のことは誰にも相談するな」と母から厳しく言われていて、家族内の秘密主義が強かったんです。でも、私自身、このままでは藍の状態を思うようにコントロールできない現実に直面していました。

外の世界に手を伸ばして

思い切って、母に内緒で藍の成分を沖縄県内の工業試験場で分析してもらったり、沖縄県立芸大の先生や他の染色家の方々と情報交換を始めました。その中で気づいたのは、藍甕の管理方法が工房や染色家ごとに全く異なるということ。でも、それでも私は城間紅型工房に合った方法を模索しながら、少しずつ自分なりの管理基準を作っていきました。

例えば、水温やアルカリ濃度を測って、一定の基準を探ることを習慣にしました。これは次の世代に藍の管理を引き継ぐための大切なステップでした。でも、失敗もありました。還元を促そうと、にんじんを溶かした20リットルの液を甕に入れたら、400リットルの藍がドロドロのヘドロ状になって、甘い香りを放つ状態にしてしまったんです。そのときは本当に自分の浅はかさにショックを受け、深く反省しました。

伝統を守りながら、未来へ

3年間の試行錯誤を経て、ようやく自分なりの藍の管理方法を確立しました。この経験で強く感じたのは、「家の中だけで解決する」という昔ながらのやり方を変えていく必要があるということ。外部との情報共有や新しいアプローチを取り入れることで、伝統を守りつつも、次の世代にもっと広い可能性を伝えられるんだと実感しました。

藍の管理には、技術だけじゃなくて、伝統を受け継ぎながらも現代に合わせて進化させる創造性と柔軟性が求められます。この経験を通して得た教訓を、これからも未来に活かしていきたいと思っています。

もしこのお話を通じて、藍の奥深さや管理の大切さ、そして私たちの想いを少しでも感じていただけたら、とても嬉しいです。

Iプロフィール|城間栄市

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg