「紅型の世界へようこそ 〜伝統と創造の交差点〜」

2025.02.15

紅型と私の原風景──色彩に刻まれる琉球の記憶

いつも紅型(びんがた)を通して沖縄・琉球の文化にご興味をお持ちいただき、心より感謝申し上げます。琉球王国時代から継承されてきた紅型は、鮮やかな色彩と繊細な文様で人々を魅了し続けています。本記事では、私が育んできた「紅型との原風景」を軸にしながら、いくつかの作品に込めた想いをご紹介します。

工房とともに生きる日々

紅型のある暮らしの始まり

私は1977年に生まれ、幼い頃から紅型の工房を兼ねた家で育ちました。実家は3階建てで、1階と3階が染色工房、2階が自宅というつくりです。これは私の父、**城間栄順(第15代)**が「目覚めたらすぐ仕事に取りかかれるように」と考え抜いて設計したもの。

- 朝起きた瞬間に工房の空気を感じる

- 職人たちのやりとりを子守唄のように聞く

- 乾燥中の布から漂う染料の香りを吸い込む

こうした環境が日常となり、私の暮らしと紅型は切り離せない存在になっていました。工房の職人たちは家族同然で、行事や法事にも参加していたため、幼い私には「彼らは本当の親戚なのでは?」と思うほどでした。

人とのつながりが紡ぐ伝統

紅型の技術は、道具や染料の扱い方だけでなく、職人同士の絆や家族のような結び付きによっても支えられてきたと感じます。私が育ってきた環境そのものが、紅型とは“人と人とのつながり”が生む文化だと教えてくれたように思います。

試練がもたらした気づき──コロナ禍と首里城火災

沖縄のシンボルが燃えた夜

私の「紅型がある日常」は当然のように続いていくと思っていました。しかし、数年前、大きく揺らぐ出来事が重なったのです。一つは世界を巻き込んだコロナ禍。もう一つは、沖縄の象徴ともいえる首里城の火災でした。

- 暗い夜明け前に受け取った友人からのメッセージ

- 「首里城が燃えている」という一文に胸が締め付けられるような衝撃

- まるで長年の支柱が失われるような喪失感

私たちの心の拠り所であり、琉球の歴史を肌で感じられる場所だった首里城が炎に包まれる姿は、「伝統を守る大切さ」を痛感させるものでした。

伝統を“未来”へ繋ぐ責任

この出来事をきっかけに、私は**「ものづくりを通して琉球の思いを守る」**という言葉を工房の経営理念に加えました。伝統工芸の継承は、ただ過去の技術をなぞるだけではなく、

- その技術が生まれた時代背景や人々の想い

- 次世代が新しい形で発展させる可能性

を含め、未来へと紡ぐことだと強く実感したのです。紅型を通じて、沖縄の物語や暮らし、そして風土そのものを伝えていきたい──こうした思いが、現在の活動の大きな原動力となっています。

掲載作品に込めた物語──過去と未来が交差する紅型

ここでは、いくつかの作品に込められたストーリーをご紹介します。作品を通じて、琉球の自然や人々の暮らし、そして私自身の原風景が映し出されていると感じていただければ幸いです。

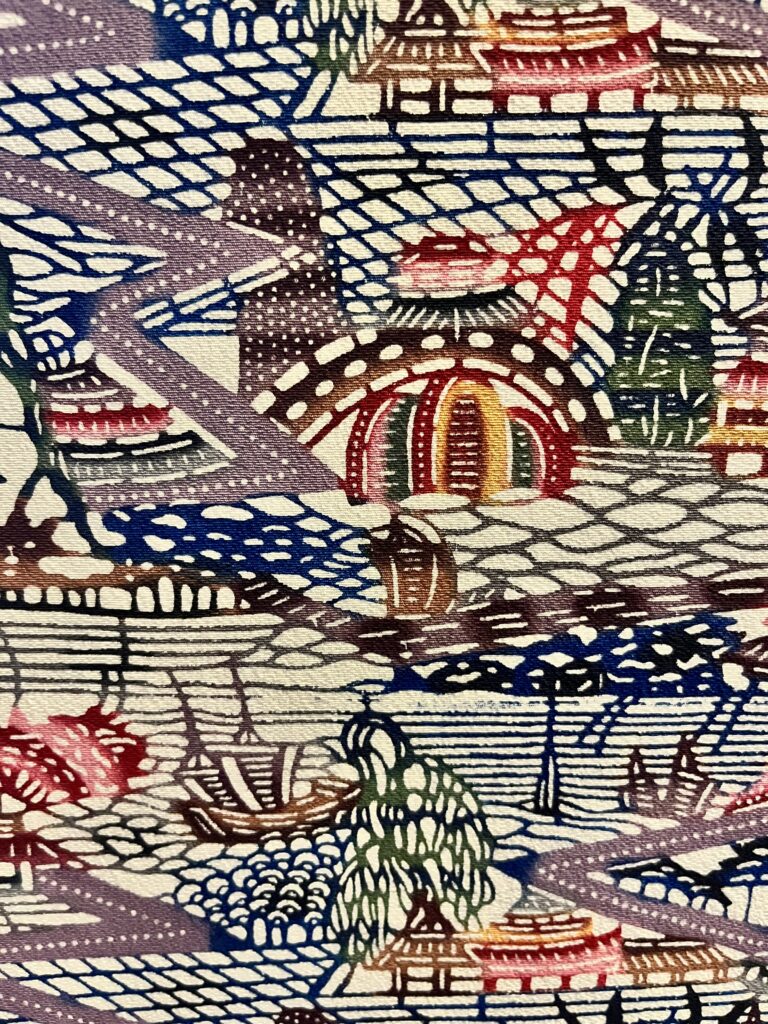

1. 「50年前の紅型がもたらす新鮮な美しさ」

復興期の職人たちの息遣い

今回ご紹介する写真の中には、50年前に染められた紅型も含まれています。戦後の沖縄で紅型の復興が進められていた時期に作られたもので、

- 職人が手間を惜しまず丁寧に色を重ねた

- 鮮やかな色彩と緻密な図案

が特徴です。今見ても古さを感じさせないのは、職人たちの情熱と技巧が詰まっているからこそ。私たちは、その技術を尊重しつつ、現代の感性やライフスタイルにも合う形へと再解釈を続けています。

古典を現代に昇華する意義

紅型には、長い歴史の中で培われた色使いや図案が数多く存在します。しかし、守るだけではなく、

- 今の暮らしや感覚に寄り添うアップデート

- 海外の文化や若い世代の視点を取り入れたリミックス

を行うことで、さらに新鮮な美しさや機能性が生まれてくると信じています。

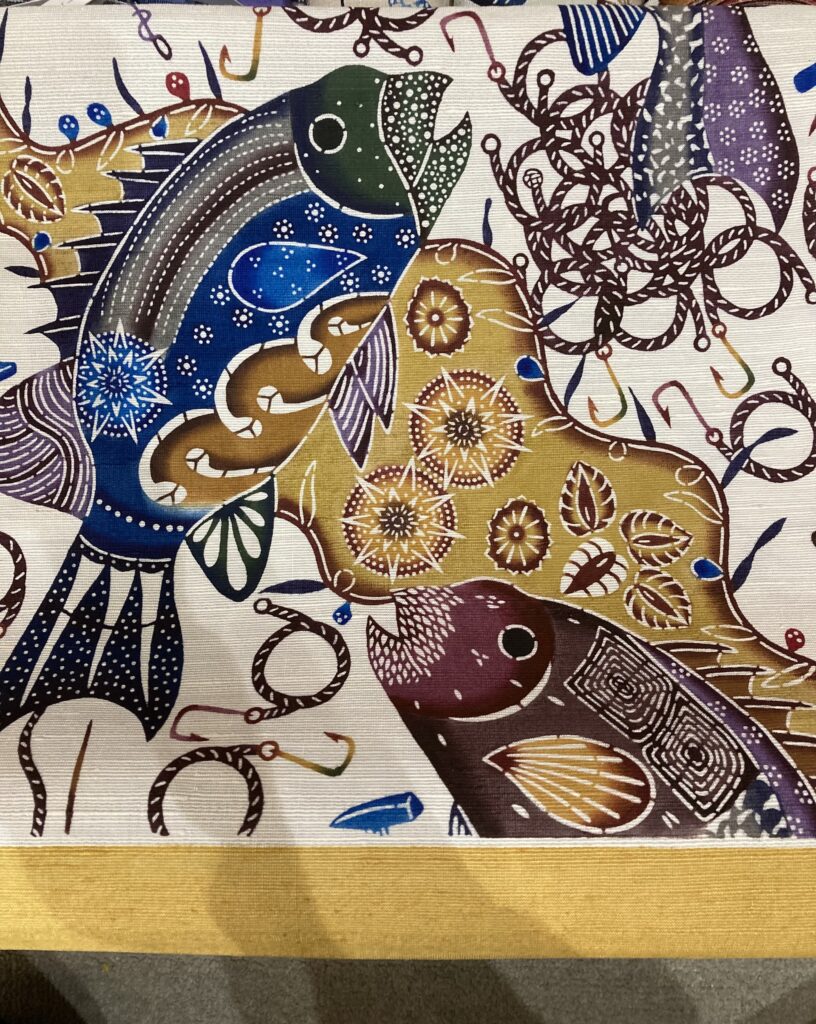

2. 「釣りの前夜 〜期待と不安のはざまで〜」

針を選ぶワクワク感

釣りをする人ならば、誰でも経験したことのある「前夜の高揚感」。

- 明日は大物が釣れるかもしれない

- 大きな針だと空振りするリスク

- 小さい針だと大物を逃してしまう不安

この一連の迷いが、実は一番楽しい時間だと言えます。そんな心理を紅型の色彩で表現し、**「期待と不安が交錯する一瞬」**を作品の中に閉じ込めました。

心の躍動を色彩にのせて

紅型の鮮やかな色彩は、心の内側にある“ワクワク感”や“ドキドキ”を如実に映し出すのに最適です。見る人が釣りの経験を持っていなくても、何かに挑戦するときの高揚感を思い出していただけるかもしれません。

3. 「ゆりあげ浜 〜波に揺られる命の記憶〜」

浜辺に散らばる貝殻の生命観

沖縄の浜辺を歩いていると、波打ち際にはさまざまな貝殻が打ち上げられています。

- ほんの数時間前まで生きていた貝

- 20年以上、波に揉まれながら海を漂ってきた殻

どれも同じように浜辺へ流れ着き、等しく波にさらされる姿から、命の循環を感じずにはいられません。

紅型に息づく“生と死”

この作品では、そうした貝殻の旅に思いを馳せ、**「命の循環」**を紅型の中で表現しました。紅型は鮮やかな色合いが魅力的ですが、その背後には人生や歴史の深さを投影することで、より厚みのある作品へと昇華できると感じています。

4. 「沖縄の海のコントラスト 〜移ろう季節の色彩〜」

季節ごとに変化する海の色

沖縄の海は、一見同じように見えても、季節や天候、日差しの角度によって色味がまったく異なります。

- 冬: 深みのある青

- 春: 透明感のある柔らかなブルー

- 夏: 強烈な太陽光で光り輝くターコイズ

- 秋: 金色の光が穏やかに反射する落ち着いた色合い

岸から2kmほど続く遠浅のリーフは、この変化をよりドラマチックに演出してくれます。

紅型と四季のグラデーション

私は毎日、海を眺めながら季節ごとの色彩の移ろいを記憶に焼き付け、それを紅型に落とし込むよう心がけています。単調に見える色の中にも無数のグラデーションがあり、そこに沖縄の四季が凝縮されているのです。

紅型を未来へ 〜あなたと紡ぐ新たな物語〜

色彩の裏にある物語

紅型の最大の魅力は、その美しく鮮烈な色彩だけにとどまらず、一枚一枚に込められたストーリーにあると私は考えます。今回ご紹介した作品たちも、それぞれ私の原風景や感情を映し出していますが、同時に見る人それぞれの思いを重ねてもらうことで、新たな物語が生まれるのです。

“あなた”が作品に込める想い

紅型を手にした瞬間に広がる世界観や、そこで感じる感情は、あなた自身の物語と言えます。沖縄の空気や風、波音、あるいは自分の過去の記憶と結びついて、新しい意味が生まれる──それこそが紅型の深い醍醐味ではないでしょうか。

これからの紅型と私たち

首里城火災やコロナ禍といった困難を経ても、私は琉球の物語を紅型で紡ぐことを使命としています。伝統工芸としての紅型を守りながら、現代人の感性に合った表現も同時に追求し、海外との交流や新技法の導入など、挑戦を絶やさないようにしたいと考えています。

まとめ──色彩に宿る琉球の記憶を未来へ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

紅型との日常が当たり前だった子ども時代から、首里城火災の衝撃、そして新しい作品への挑戦といったさまざまな経験を通じて、私は紅型の奥深さと、その裏に潜む琉球の物語を改めて実感しています。

紅型が持つ色彩は、まるで琉球の記憶を織り込んだ“物語の架け橋”のようです。あなたが作品を手に取ったとき、その記憶がどんな形で広がっていくのか──そうした未来を想像するとき、私はこの仕事を続けてきて本当に良かったと感じます。これからも、沖縄の自然や暮らし、人々の思いを背景に、紅型の新たな一面を探求していきたいと思います。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg