「琉球の思い」を未来へ紡ぐ ー ものづくりがつなぐ過去・現在・未来

2025.02.25

【琉球びんがたの未来をつなぐ】──過去・現在・未来を見据えた工房の理念

いつも紅型(びんがた)に対して温かいご関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。私たち城間びんがた工房では、「ものづくりを通して琉球の思いを守り、仕事を通じて心と財布を豊かにし、未来の沖縄を守る」という経営理念を掲げ、日々制作に励んでおります。本記事では、過去・現在・未来という3つの時間軸を通じて、紅型に込められた想いや工房としての取り組みをご紹介いたします。

過去:「ものづくりを通して琉球の思いを守る」

琉球王国時代から受け継がれてきた伝統工芸

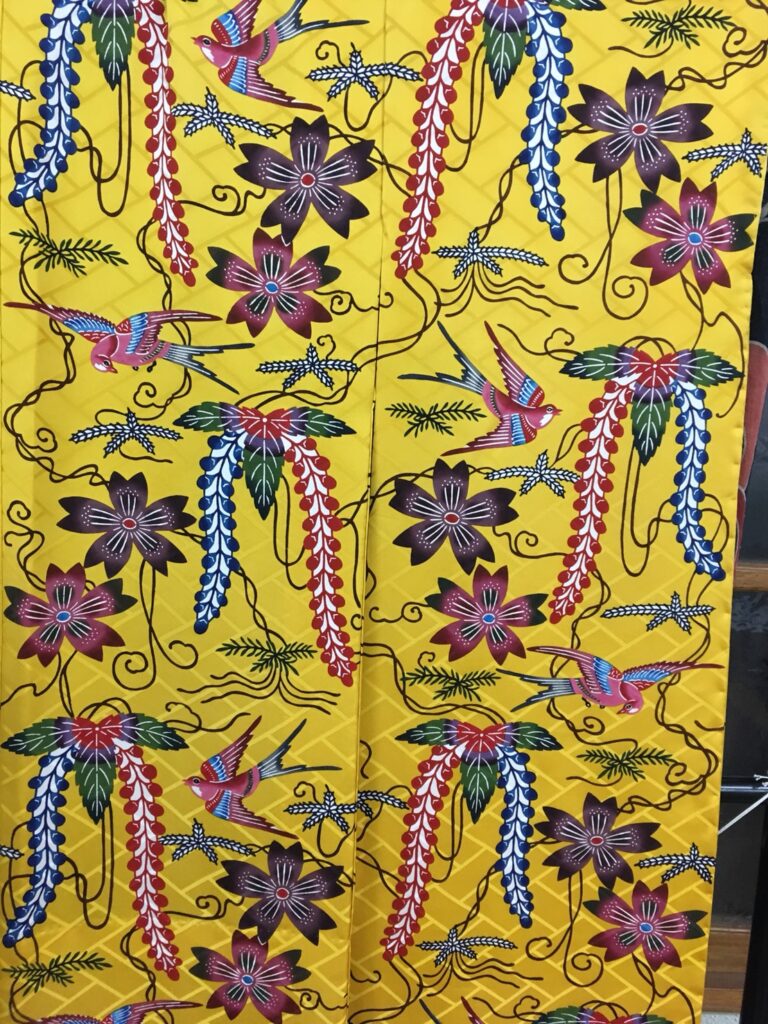

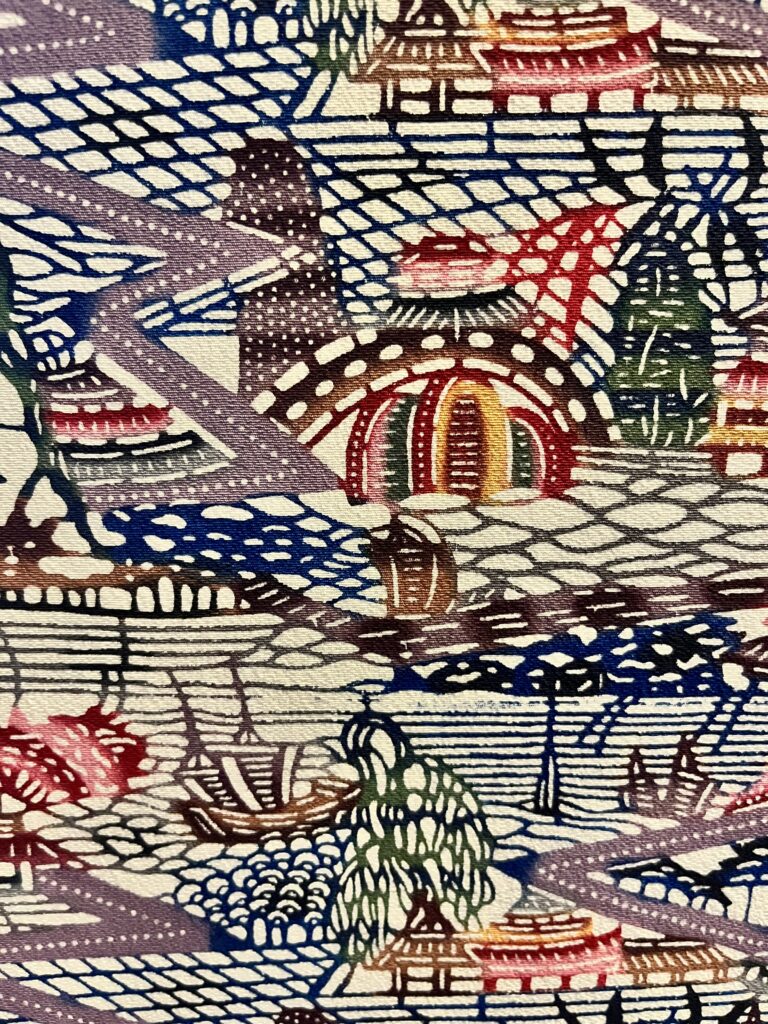

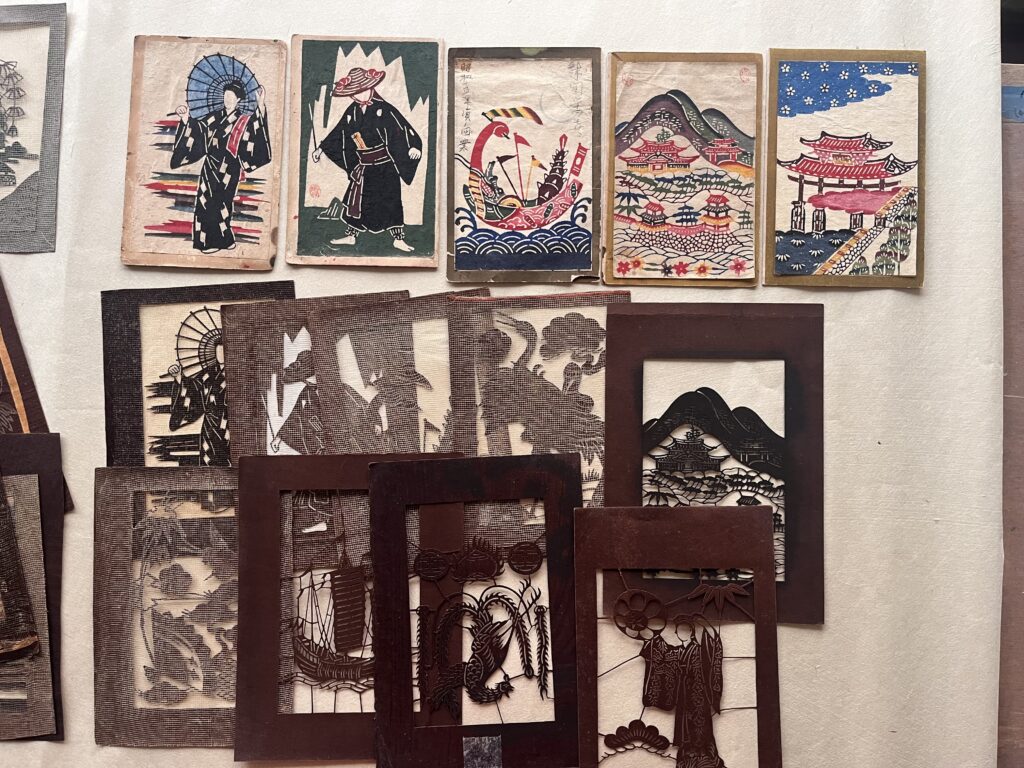

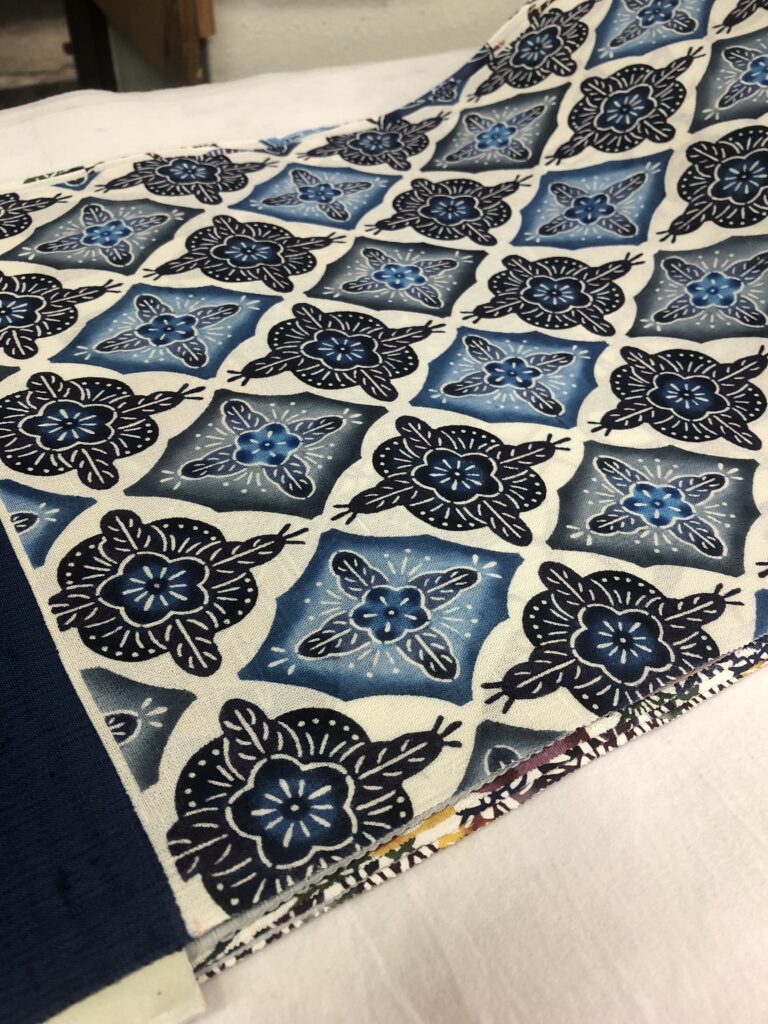

沖縄はかつて琉球王国と呼ばれ、中国や日本など大国に挟まれながらも独自の文化を育んできました。紅型のルーツをたどると、14~15世紀頃にインド更紗やジャワ更紗の技法が伝わり、それが琉球独自の気候・風土、そして美意識と融合し、現在の紅型へと発展したとされています。つまり紅型は外からの影響を取り入れつつ、琉球の魂を宿し続けてきた染色文化なのです。

戦後の荒廃から立ち上がった祖父の想い

祖父・城間栄喜は、終戦を38歳で迎えました。焦土と化した沖縄でわずか2年後に紅型の制作を再開したのは、「生活の糧を得る」という以上に、琉球文化を断絶させてはならないという強い使命感によるものだったのではないかと思います。祖父のその思いは父・城間栄順へ、そして現代を生きる私たちへと脈々と受け継がれています。

ものづくりを通して琉球の思いを守る

──この言葉は、紅型が辿ってきた歴史をもう一度見直し、将来へ続く大切な文化財を守り抜くための出発点でもあります。

現在:「仕事を通して心と財布を豊かにする」

職人が安心して技を磨き続けるために

紅型の美しさを次代へと受け継ぐには、技術の継承だけでなく、安定した職人の暮らしを確保することが不可欠です。人々に必要とされる作品を生み出し、市場を通して適正な対価を得る。それによって、職人が専心して技を磨き、新しい挑戦にも取り組める環境を整えたいと考えています。

日本の伝統工芸と世界文化の交流

- スミソニアン博物館への訪問

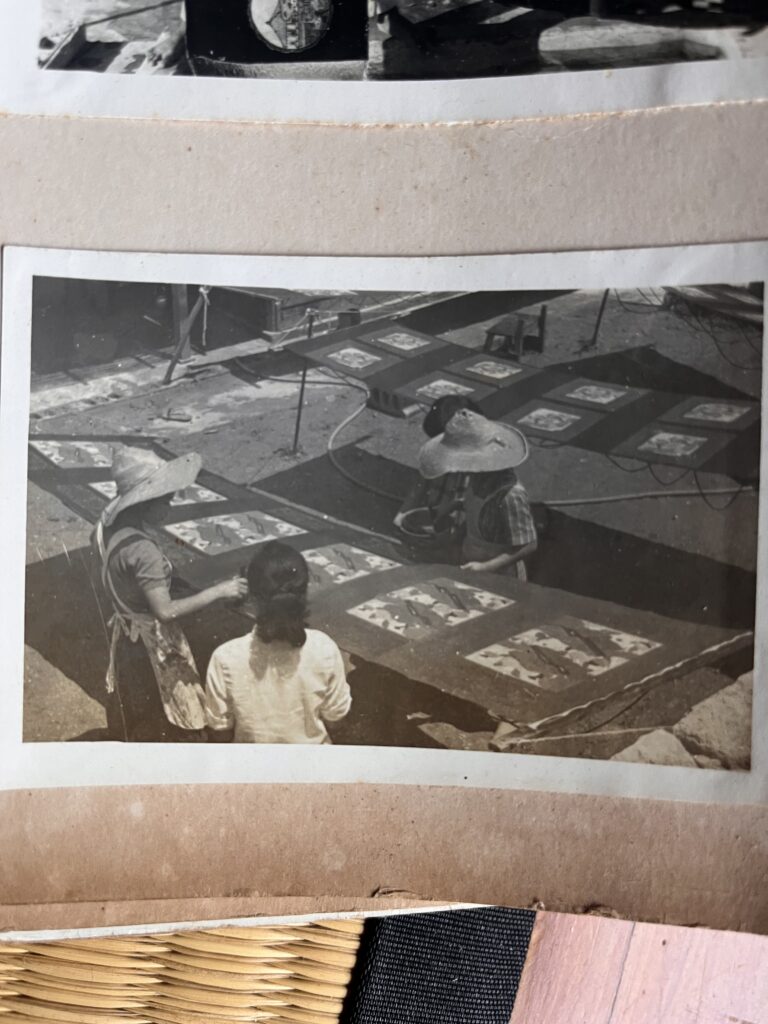

40年前に制作された紅型作品を、当時の職人から若手職人まで一堂に会して見つめ直す機会がありました。作品にこめられた歴史を感じ取り、現代の感性と重ね合わせることで、紅型の新たな可能性を見いだすことができたのです。 - 台湾への旅・東南アジアとの縁

かつて琉球王国は東南アジア各地と交易を行い、多様な文化を吸収しながら独自の表現を発展させました。私たちも海外へ足を運び、伝統的な織物や染色技法と触れ合うことで、多文化との共鳴が新たな作品づくりに活かされると実感しています。

こうした国際的な視野を取り入れながらも、私たちはあくまで沖縄に根ざして仕事を続けています。外の風を取り込みながら、琉球の地と職人たちの手仕事が生み出す豊かさを大切にしているのです。

仕事を通して心と財布を豊かにする

──紅型を世界に発信し、職人の技術と精神を継承するためには、持続可能な経営基盤が何より重要だと考えています。

未来:「未来の沖縄を守る」

紅型を時代に合わせて進化させる

伝統工芸だからといって、そのままの形を固定的に残すことが唯一の道とは限りません。私たちは紅型本来の美意識や技術を大切にしつつ、時代に合った進化を遂げることが、琉球文化をより豊かな形で次の世代へつなぐ手段だと信じています。

- 新しいデザインや技法の研究

「未来の古典柄」といえる新作を生み出すには、昔ながらの工程だけでなく、新素材や新技術を柔軟に取り入れる視点も欠かせません。 - 若い世代が紡ぐ新時代の紅型

若手職人たちには、自分の感性や価値観を存分に活かし、**「自分らしい紅型」**を追求してほしいと考えています。

コロナ禍で培った強い意志

現代社会の激しい変化の中、私たちはコロナ禍を経験し、「どんな状況でも紅型の灯を絶やさない」という決意を新たにしました。伝統工芸として、いかに時代の課題を乗り越え、未来の暮らしに寄り添っていけるのか。試行錯誤を重ねるうちに、過去から継いできたものを大切にしながらも、未来へと革新を遂げるという理念がさらに強固になったのです。

未来の沖縄を守る

──祖父や父が繋いできた紅型の精神を、現代の私たちが新しい価値へと昇華し、次の世代へとバトンを渡す。それこそが私たちの責務であり、喜びでもあります。

まとめ:紅型の過去・現在・未来を紡ぐ

ここまでお読みいただき、心より感謝申し上げます。

紅型は琉球王国時代から現代に至るまで、職人たちの思いと技術が重なり合って育まれてきた伝統工芸です。その美しさや意味は、ただ古いものを守るのではなく、過去の尊敬・現在の努力・未来への挑戦があってこそ輝き続けます。

私たち城間びんがた工房は、過去・現在・未来を見据えた経営理念のもと、**「ものづくりを通して琉球の思いを守り、心も財布も豊かにし、未来の沖縄を支える」**というビジョンを共有しています。これからも新たな表現や技術を探求しながら、紅型の可能性を広げていきたいと考えています。

どうか引き続き、琉球びんがたの世界を楽しんでいただけますと幸いです。皆様の応援とご協力が、私たちの活動を支える大きな力となります。これからもよろしくお願いいたします。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

城間栄市プロフィール 生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

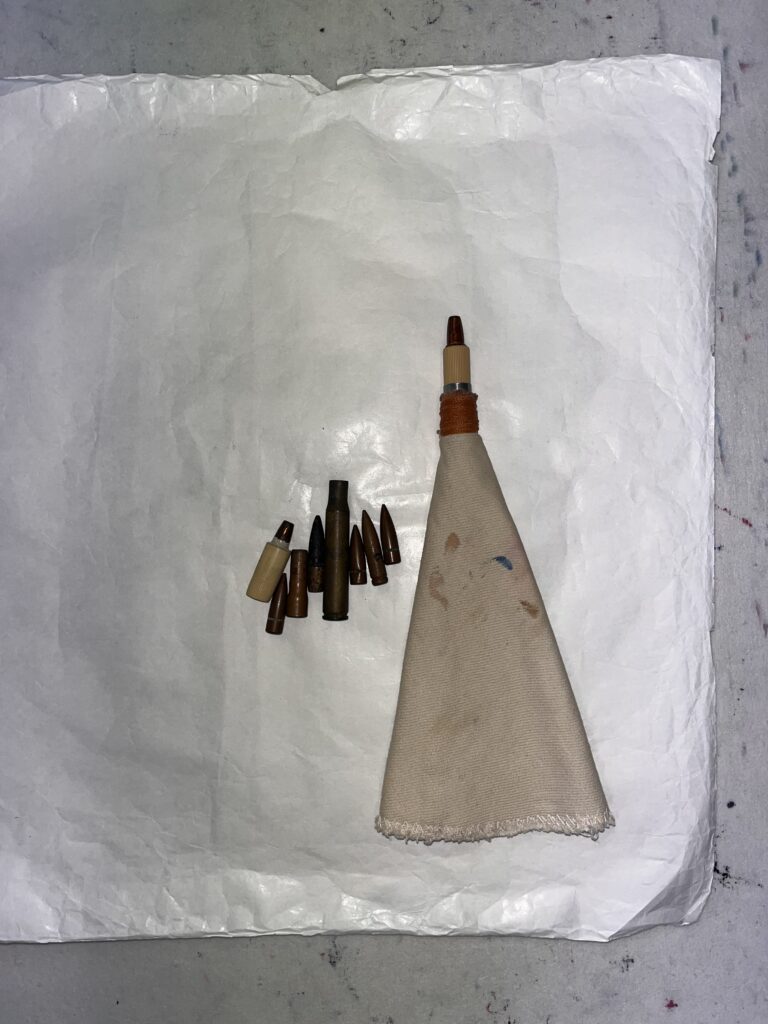

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg