沖縄の風と釣り道具が語る記憶

2024.12.15

父から受け継いだ大切なもの

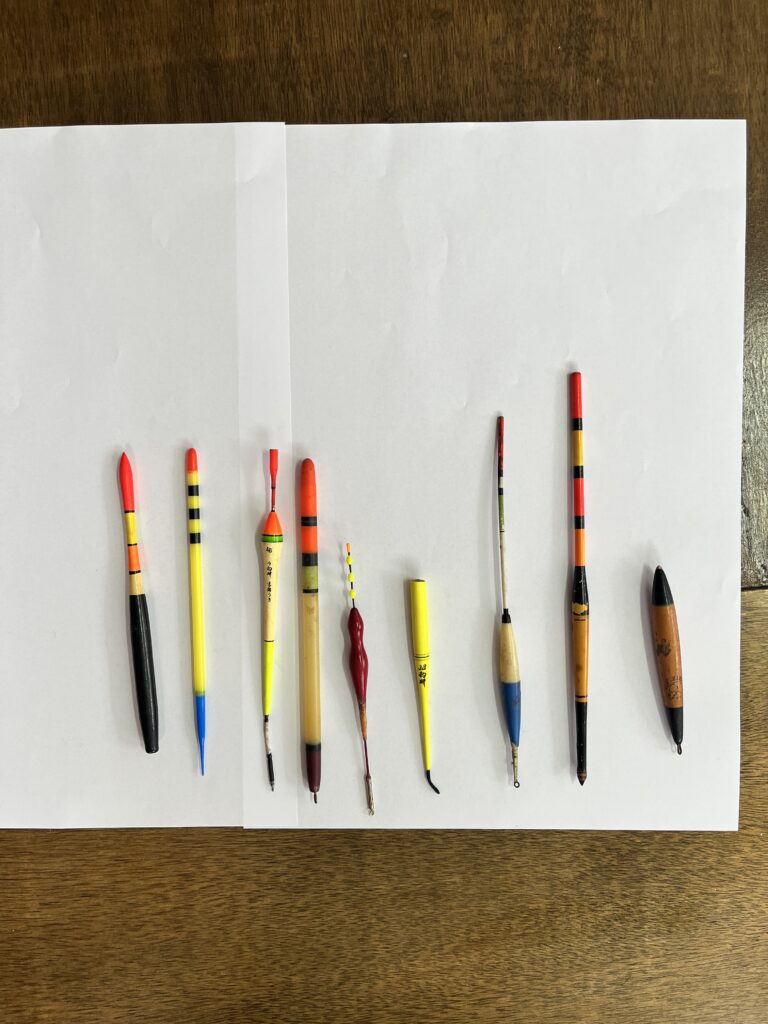

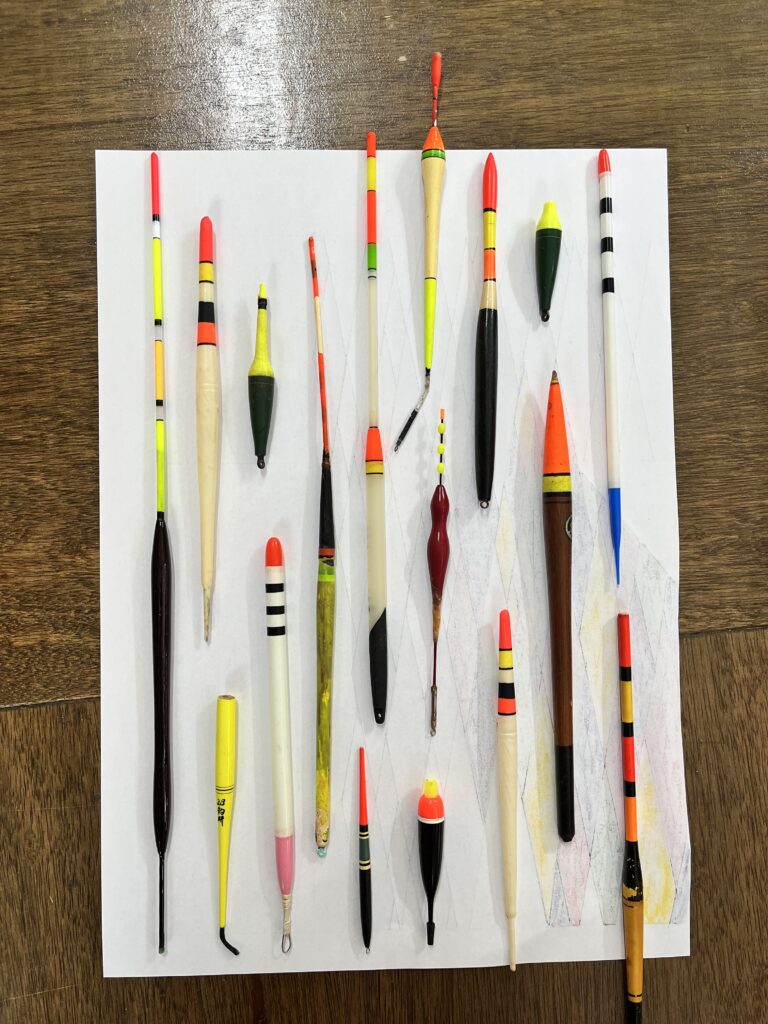

父から受け継いだ大切なものの一つに、画像にあるような釣りの道具たちがあります。これらは「ウキ」と呼ばれる道具で、釣りの仕掛けを浮かせるためのものです。しかし、これらはすべて購入したものではありません。むしろ、それぞれが父の工夫や修理を重ねながら生まれたものでした。今回は、この道具にまつわるエピソードを少しお話ししたいと思います。

私たちは、琉球時代から続く伝統工芸である紅型(びんがた)を沖縄で制作している「城間びんがた工房」といいます。私は16代目であり、現在も祖先から受け継がれた技術を守り続けています。この工房の歴史には、祖父や父の苦労と工夫が深く刻まれています。

祖父・栄喜の時代

祖父・栄喜は、第二次世界大戦を38歳で迎えました。沖縄戦の直後、焦土と化した地での生活は非常に厳しいものでした。戦後、生活必需品に直結しない紅型という伝統工芸を続けることは容易ではありませんでした。それでも祖父は、「この伝統を絶やしてはならない」という強い信念を持ち、城間家の門を広げ、多くの人々に紅型の技術を伝え始めました。

しかし、伝統工芸の仕事だけで生活を維持することは難しく、家族の生計を支えるため、祖父は沖縄の海で釣りをしながら食料を確保していました。祖父の幼少期の話を聞いたことがありますが、祖父は10歳のときに石垣島に奉公に出されたといいます。反物を50反盗まれその代金を家族が払うことができずに、10年間も石垣島で理容室で働きながら、漁師としても働いていたと聞いています。この経験から、祖父は釣りの技術を身につけ、その腕前は戦後の厳しい時期にも家族を支える力となりました。

父・栄順の時代

私の父・栄順は、9歳で終戦を迎えました。戦後の混乱期に、祖父とともに釣りをしながら家業を手伝い、家庭を支えてきたといいます。父もまた、祖父から釣りの技術を受け継ぎ、その腕は確かでした。父の釣りに関する情熱は並々ならぬもので、私が子どもの頃の記憶でも、父が仕事以外の時間を釣りに費やしていた姿が鮮明に残っています。

手作りの道具たち

父が使っていた釣り道具の多くは、市販のものではなく、漁港で見つけた捨てられた道具や漂流物を再利用して作ったものでした。父は、それらを拾い集め、丁寧に手入れをし、自分好みにカスタマイズしていきました。一つひとつの道具には、父の工夫と手間が詰まっており、釣りの時間が単なる趣味を超えた「父の創造の時間」だったことを、今になって理解しています。

例えば、ウキの塗装をし直してバランスを調整したり、錘(おもり)を最適な形に削り直したりと、父の物作りの工夫が随所に見られました。それらの道具は、ただ釣りのためのものではなく、父にとっての「ものづくりの延長」でもあったのだと思います。

釣りの時間と思い出

私自身も、幼い頃から父と釣りに出かけることが日常の一部でした。父が釣りをする姿は、まさに集中そのもので、私はそのそばで魚が釣れる瞬間を見守りながら、父の手元の動きや言葉を覚えていきました。釣りの時間は、ただ魚を獲るだけではなく、自然と向き合う中で何かを感じ取る大切な時間だったのだと、今になって気づきます。

そしてある日、父が釣りを辞めると決めたとき、その道具を私に託してくれました。「これをお前が使え」と言われたときの感覚は、言葉では表しきれないものでした。父が手を加え、長年大切にしてきた道具を受け取ることで、その思いや技術までも受け継ぐような気がしたのです。

これらの道具を見ていると、釣りをしていた父の姿や、祖父の話を聞かせてくれた母の声が思い出され、なんとも言えない気持ちになります。子供の頃や青年時代には、正直この道具が少し古臭く、どこか野暮ったく感じられることもありました。特に、私が成長する中で釣り道具が急激に進化し、大量生産された機能的な道具や作家が手がけた美しいウキが登場した時代を見てきたからこそ、「機能性としてどうなのだろう?」という疑問を持つこともありました。

しかし今、こうして父や祖父が残した道具たちを手に取ると、それが単なる物ではなく「生きた道具」であることを感じます。限られた状況の中で工夫を重ね、家族のために使い続けられた道具たちは、時代を超えた温もりと重みを持っています。ものづくりの道を歩む私にとって、この釣り道具は「受け継ぐ」ということの意味を改めて教えてくれる、かけがえのない存在です。

紅型に、時間と祈りを宿す

私は紅型を、単なる染色技法ではなく、

沖縄という土地で積み重ねられてきた時間や祈り、

そして暮らしの感覚を受け止める「文化の器」だと捉えています。

布に色を置くという行為の奥には、

自然へのまなざし、人への想い、

そして生き方そのものが静かに重なっています。

その感覚を、できるだけ正直に、今の時代の言葉と形で手渡していくこと。

それが、私が紅型と向き合い続ける理由です。

生い立ちと紅型との距離

1977年、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ちました。

幼い頃から、工房は日常の延長線上にありました。

染料の匂い、布を干す風景、

職人たちの背中や交わされる何気ない会話。

それらは特別なものというより、生活の一部として、自然に身の回りにありました。

本格的に工房に入り、父のもとで修行を始めたのは、

沖縄県芸術祭「沖展」への初入選をきっかけとしています。

紅型を「受け継ぐもの」としてではなく、

自分自身の人生として引き受ける覚悟が、

そのとき初めて定まったように思います。

外の世界で学んだこと

2003年からの約2年間、

インドネシア・ジョグジャカルタに滞在し、

バティック(ろうけつ染)を学びました。

異なる気候、異なる宗教観、異なる生活のリズム。

その中で工芸がどのように根づき、人々の暮らしと結びついているのかを、

現地での生活を通して体感しました。

この経験は、

「伝統を守ること」と「変化を受け入れること」は、

決して相反するものではない、

という確信を私にもたらしました。

受賞・出展についての考え方

これまで、沖展、日本工芸会、西部伝統工芸展、

MOA美術館岡田茂吉賞など、

いくつかの評価や賞をいただいてきました。

また、文化庁主催の展覧会や、

「ポケモン工芸展」など、国内外に向けた企画展にも参加する機会を得ています。

こうした節目を迎えるたびに、

私自身の評価以上に、

紅型という存在を知ってもらう機会が広がっていくことに、

大きな喜びを感じています。

一つの作品が、

「沖縄にはこういう染め物があるのですね」

という小さな気づきにつながる。

その積み重ねこそが、紅型の未来を静かに支えていくのだと感じています。

制作について

制作では、伝統的な技法を大切にしながらも、

その時代、その感覚にしか生まれない表現を探り続けています。

代表作の一つである紅型着物《波の歌》では、

沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、

藍色を基調に、リズムと奥行きを意識して表現しました。

新しさを声高に主張するのではなく、

布に触れた人が、

どこか懐かしさや安心感を覚えるような仕事を目指しています。

今、そしてこれから

現在は、

城間びんがた工房十六代代表として制作を行いながら、

日本工芸会正会員、沖展染色部門審査員、

沖縄県立芸術大学非常勤講師としても活動しています。

これらの役割もまた、

紅型を「閉じた世界」に留めず、

次の世代や、まだ出会っていない人たちへと

静かにつないでいくための一つの手段だと考えています。

これからも、

展覧会やさまざまな協働を通して、

紅型という文化に触れる“入り口”を、少しずつ増やしていきたい。

それは広げるためというより、

必要な場所に、必要なかたちで、そっと灯りを置いていく

そんな感覚に近いものです。

おわりに

公式ホームページでは、

紅型の歴史や背景、制作に込めた考えを、

少し丁寧に言葉にして残しています。

Instagramでは、

職人の日常や工房の空気、

沖縄の光や緑の中で息づく紅型の表情を、

より身近な距離感でお伝えしています。

どちらも、紅型を「特別なもの」にするためではなく、

今を生きる私たちの暮らしと、

静かにつながる存在として感じていただくためのものです。

この場所を訪れてくださったことが、

紅型との、ささやかな出会いとなれば幸いです。

LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg