「未来へ続く色」

2025.02.06

手仕事のある風景──紅型が紡ぐ琉球文化の深層

いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。ここ沖縄・首里の地で、私たち城間びんがた工房は「紅型(びんがた)」という伝統工芸の染め物を制作しています。300年以上の歴史を持つ紅型は、いまも職人の手仕事によって生かされ、時代の変遷とともに新たな息吹を取り入れ続けています。本記事では、「手仕事のある風景」について、さらに詳しい輪郭を加えながらご紹介します。

1. 首里城に寄り添う紅型工房の世界

1-1. 歴史的背景と「手仕事のある風景」の原点

紅型は、琉球王国時代に王族や士族の衣服を彩る技術として発展しました。王朝からの支援を得て、材料費や手間を惜しまず制作されたため、贅沢かつ精緻な染色文化が育まれたのです。しかし、戦中・戦後の混乱期、工房や家屋が焼失し、多くの資料や道具が失われました。それでも職人たちは「琉球王国から連綿と続く伝統を絶やしたくない」という思いを胸に、ゼロから立て直しを図ったのです。

現在の城間びんがた工房は、首里城からほど近い場所にありながら、観光地としての常時見学を行わないという独自のスタンスを守っています。それは、「職人の制作環境を守る」ことに加え、紅型に深い関心を持つ方々に向けてこそ、作品や技術の本質を伝えたいという思いからです。結果として、工房内部は今日まで職人の集中力を保ち、“手仕事のある風景”を維持し続けてきました。

1-2. 琉球から令和へ──16代目としての想い

私は16代目を継承し、この工房で紅型をつくり続けています。紅型は、厳密には生活必需品とは言えないかもしれません。しかし、人々の心に彩りと潤いを与える文化財として、多くの方に感動や発見をもたらしてきました。

- 先祖が培った王朝文化のエッセンス

- 戦後復興期の苦難を乗り越えた意志

- 現代の多様な美意識との融合

これらの要素が重なり合い、いまの紅型に生き続けています。その背景を伝えることこそが、私たちの使命であり、ここ首里で続けていく大きな理由なのです。

2. 紅型の工程が生む“手仕事のある風景”

紅型は、いくつもの工程を職人が丁寧に積み重ねることで完成します。ここでは、とりわけ紅型の真髄とも言える3つの工程「隈取り」「水元」「糊伏せ」にスポットを当て、手仕事ならではの細やかなこだわりをご紹介します。

2-1. 隈取り──紅型独特の奥行きを描く

2-1-1. グラデーションの妙

**隈取り(くまどり)**とは、型を置き、色を差した後にさらに濃淡を加えていく作業を指します。紅型で使用する顔料は粒子が大きく、布に浸透しにくいため、刷り込みの力加減や筆使いが非常に重要です。この「刷り込み」を繰り返すことで、紅型ならではの立体感や深みが生まれます。

- 熟練の職人ほど、色を重ねるタイミングや力加減に独自のリズムがある

- 濃淡を自由に操ることで、花の花びらや魚の輪郭などをリアルに表現

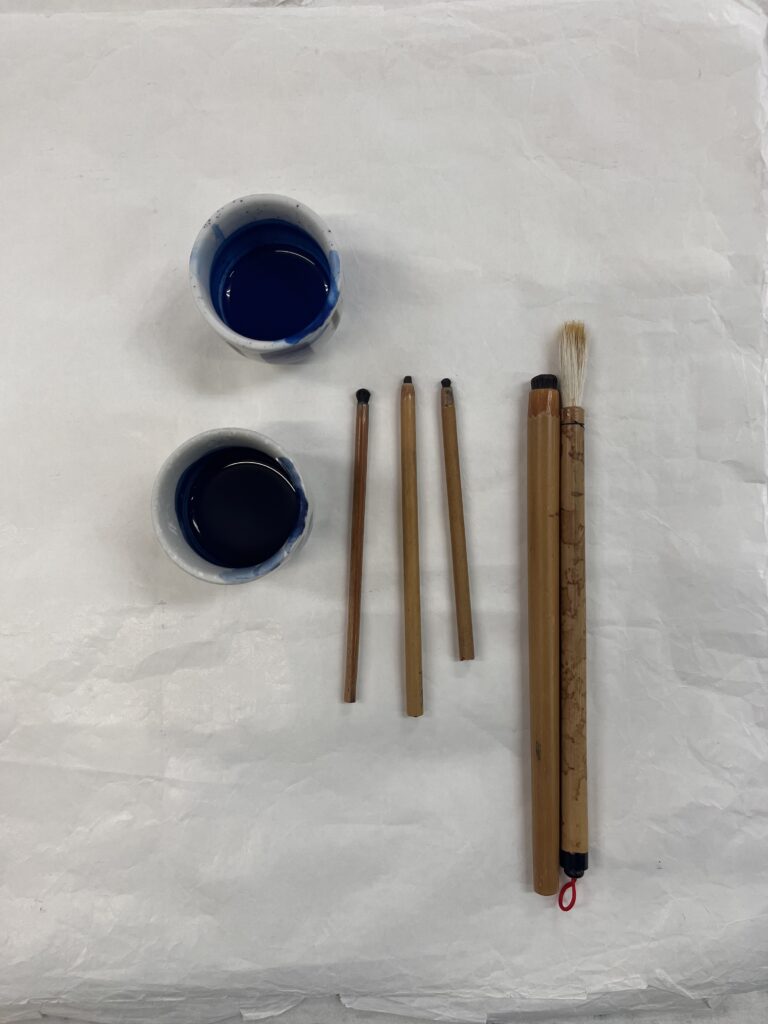

2-1-2. 人の髪の毛が支える隈取り用の筆

紅型の刷り込み用筆には、なんと「女性の髪の毛」が使われています。これは古くから伝わる技法で、竹筒に髪の毛をぎっしりと詰め込むことで、絶妙なコシと弾力が得られるのです。

- 竹の中に髪の毛を6~7割ほど詰め込み、毛先が摩耗したら竹を少しずつ削って新たな毛先を出す

- 生地の種類(絹、紬、麻、木綿など)によって毛先の長さを調整し、染めムラを防止

こうした手作りの道具が、“紅型の隈取り”という細やかな技術を支える影の立役者となっています。

2-2. 水元──紅型本来の鮮やかさを引き出す洗いの工程

2-2-1. 二度行われる水洗い

紅型では、染め上がった布を水洗いして余分な糊や顔料を落とす工程を「水元(みずもと)」と呼びます。これを以下のようなプロセスで行うのが一般的です。

- 白地の状態で一度洗う(余分な糊や染料を落とす)

- 地染めをする場合はさらに再度洗う(鮮やかな発色を仕上げる)

この工程によって、紅型独特のカラフルな色彩がクリアに際立ち、生地の表面についた不純物も洗い流されるため、作品に輝きが生まれます。

2-2-2. 首里の地下水と染め文化の関係

首里の高台には、かつて多くの湧き水や井戸が存在し、染め物や泡盛づくりが盛んに行われていました。

- 工房内に4つの井戸を持ち、湧き上がる水を使って紅型を洗っていた時代がある

- 1日で水を使い切っても、翌朝には井戸が満杯になるほどの豊富な水量

現在では生活排水などの影響により地下水を直接使用することは難しくなりましたが、この豊かな湧き水の伝統が、首里を「染色文化の地」として発展させた大きな要因なのです。

2-3. 糊伏せ──色彩のコントラストを生み出す影の主役

2-3-1. 伏せ糊の巧みな配合

紅型の最終工程には「糊伏せ(のりふせ)」と呼ばれる作業があります。これは、特製の糊を使って染めたくない部分をカバーし、柄を際立たせる技法です。

- もち米粉、米ぬか粉、塩を絶妙なバランスで混合

- 乾燥具合をコントロールしながら、糊が割れないよう丁寧に塗布

- 気候や湿度に合わせて配合を変え、より理想的な仕上がりを追求

塩の配合量で乾燥速度を調整するなど、職人の経験と勘が問われる作業です。

2-3-2. 過去から未来へ続く伏せの進化

祖父や父の時代、紅型は全面伏せによる迫力ある表現が主流でした。しかし、着物などへの応用が増えるにつれ、デザインの多様化が進み、「部分的な伏せ」を駆使して柄に奥行きや変化を持たせる手法が生まれています。伏せの成功は目立たず、失敗は一瞬でバレる──まさに職人のプライドと技能が試されるストイックな工程です。

3. 琉球王朝から令和へ──手仕事が紡ぐ歴史と挑戦

3-1. 王族や士族への貢献から庶民の文化へ

紅型はもともと、琉球王朝のスポンサーシップのもと、王族や士族向けに高度な技術と贅沢な素材を用いて作られていました。そのため、**職人がコストを気にせず最高の仕事ができる“理想の環境”**が存在したと言えます。しかし、戦後の混乱期にその土台は一度失われ、祖父・栄喜や父・栄順らが苦労を重ねながら再興に尽力しました。

3-2. 時代の変化と新たな試み

紅型は、かつて琉球王国の王族や士族の衣類を彩るために発展した技法でした。当時は国王や貴族層がスポンサーとなり、贅を尽くした素材と高度な染色技術で制作されたため、紅型は“王朝文化の象徴”ともいえる存在でした。しかし、戦後の混乱期を経て、人々の暮らしがようやく安定してきた頃から、紅型は女性が身にまとう着物の世界へとその表現領域を広げていきます。

こうした歴史の流れは、紅型の可能性を大きく広げると同時に、職人が技術を絶やさず継承するための新たな道筋を築いてきました。王族・貴族の衣類から女性が身に着ける着物へ──紅型は時代の変化とともに柔軟に形を変えながら、いまなお新たな表現を模索し続けています。

4. 「今、ここにある現実」としての手仕事

4-1. 令和7年2月5日に続く手仕事

私たち城間びんがた工房の職人たちが、隈取りや糊伏せ、水元など、いずれも古来から受け継がれる技法を“今この瞬間”にも行っているという事実は、もはや「奇跡」と言えるかもしれません。

- 技術を絶やさず守り続ける使命

- 新品の道具ではなく、髪の毛を詰めた自作の刷り込み筆

- 環境に合わせて塩加減を変える糊伏せの配合

こうした職人技の積み重ねが、紅型という文化の生命線を支えています。

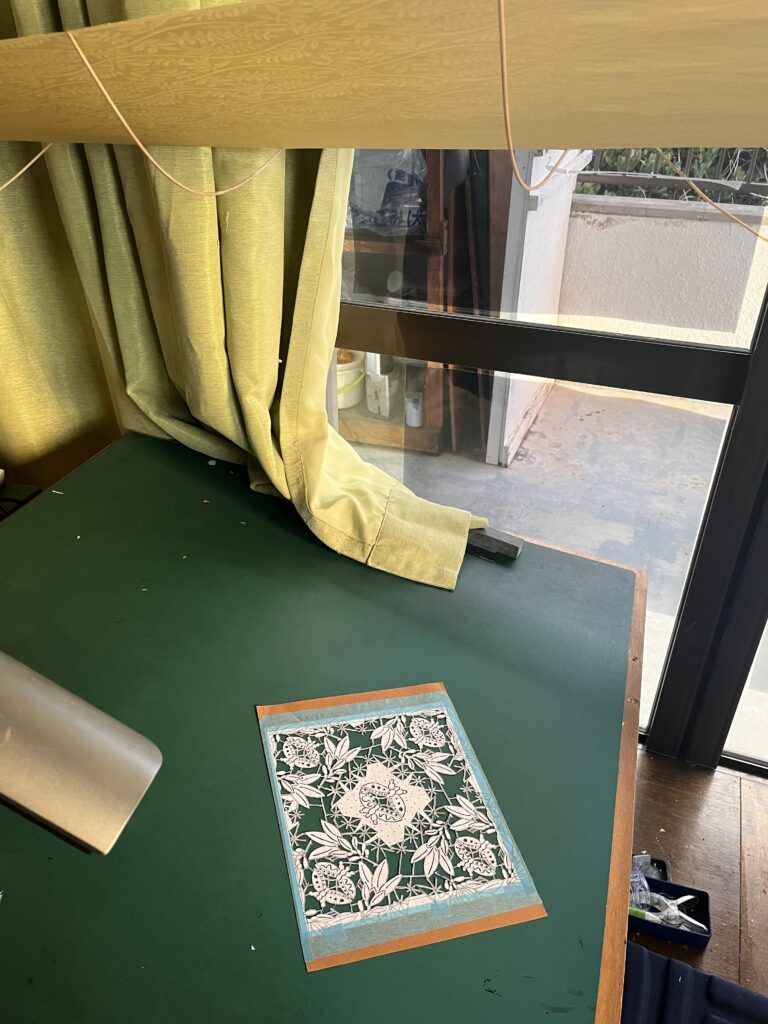

4-2. 掲載写真が語る“今の紅型”

写真で捉えられた職人の動きや表情は、伝統工芸が決して“博物館の展示品”ではなく、生きた技術であることを物語っています。私自身も、幼い頃から家族や周囲の支えがあってこそ、この仕事を続けることができました。「一人の力では決して継承できない」──それが手仕事の真髄だと痛感しています。

5. それぞれの工程が生む奥深い紅型の魅力

5-1. 顔料と道具へのこだわり

紅型で使われる顔料は、粒子が大きく布に定着しにくい分、刷り込みの力や筆づかいに工夫が必要です。さらに、職人たちが自ら制作する“髪の毛の筆”は、他の染色ではあまり見られない珍しい道具。こうした顔料と道具への細やかなこだわりが、紅型の豊かで力強い色彩を支えています。

5-2. 水の存在が支える鮮やかさ

首里という高台でありながら、地下水が豊富に湧き出る土地柄。戦前・戦後を通じて培われた水元の技術と、湧き水の質が、紅型特有のクリアな発色をもたらしていました。現代では水質の変化や生活排水の影響で井戸水を直接使うのは難しいものの、水と紅型が深く結びついた歴史は変わりません。

5-3. 糊伏せが醸し出す立体的な表現

紅型特有の美しさには、糊伏せによる巧みなコントラストが大きく寄与しています。伏せる色と出す色のバランス調整は、作品の完成度を左右する重要なポイント。まさに、“影の主役”として紅型の品格を形作っています。

6. 未来へ紡ぐ「手仕事のある風景」

6-1. 今後も変わらぬ“願い”と“想い”

「職人の手仕事」が持つ魅力は、一つひとつの作品に魂を吹き込むことにあります。私たちは、沖縄という土地で300年以上続く紅型の歴史と文化的価値を深く理解し、「この伝統を次世代に繋ぎたい」という想いを強く持っています。

- 古い手法を守りながら、新しい世代へ道を切り開く

- 紅型が持つメッセージを広く伝える

- 「人々の心に彩りを与える」という紅型本来の意味を育み続ける

こうした目標を抱きながら、日々の制作に励んでいるのです。

結論──手仕事が織りなす琉球文化の深みに触れる

紅型は、隈取りや水元、糊伏せなど、職人の手を通じて生まれる多彩な工程によって、鮮やかな色彩と独特の奥行きを実現しています。そして、その背景には首里という土地の恩恵や戦後復興を支えてきた人々の努力があり、まさに**「手仕事のある風景」**が息づいているのです。

いま私たちが見ている紅型作品の数々は、「王族や士族への贅沢な染物」から「庶民や現代人が身につけられるアート」へと進化を遂げながらも、**本質的な“想い”**は何ひとつ変わっていません。

- 職人の息遣いを感じる工程

- 継承されてきた知恵や技

- 沖縄の土地と時代を反映するデザイン

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

皆様の好奇心や興味が、私たちの挑戦を後押しする大きな原動力になっています。

本当にありがとうございます。心から感謝いたします。

公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。

紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。

受賞・展覧会歴

- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞

- 平成25年:沖展 正会員に推挙

- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞

- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙

- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞

- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞

- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞

主な出展

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。

これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。

私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。

20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。

最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。

メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。