「型紙と糊が織りなす紅型の物語」

2024.12.04

紅型〈びんがた〉という言葉を耳にすると、多くの方はまず華やかな赤や藍の色合いを思い浮かべるでしょう。けれども、琉球語の「びん」は本来“色そのもの”を指し、特定の色に限定されない幅広い彩りを含んでいます。そして「かた」は“型染め”を意味し、木綿や絹の上に手彫りの型紙を重ね、糊で文様を写し取る技法を示します。この二語が結び付いて「びんがた」という呼び名が生まれ、やがて漢字の〈紅型〉が当てられました。紅型の心臓部とされる「型置き」は、この“かた”の精神を現在に伝える工程です。

型置きは、まず糊づくりから始まります。もち米粉と米ぬかに塩を加え、鍋の底をすくう木べらの抵抗が「耳たぶより少し柔らかい」と感じる粘度へ導く──それが一日の最初の仕事です。梅雨の蒸し暑さが迫る朝は糊がゆるみやすく、冬の乾いた風が吹き込む午後は早く固まりやすい。わずかな湿度と温度の揺らぎを読むために、職人は糊の立ち方や鍋肌に残る糊の筋まで目を凝らします。塩の分量をひとつまみ変えるだけで乾燥速度が調えられるのは、長年の経験が生んだ勘の賜物です。

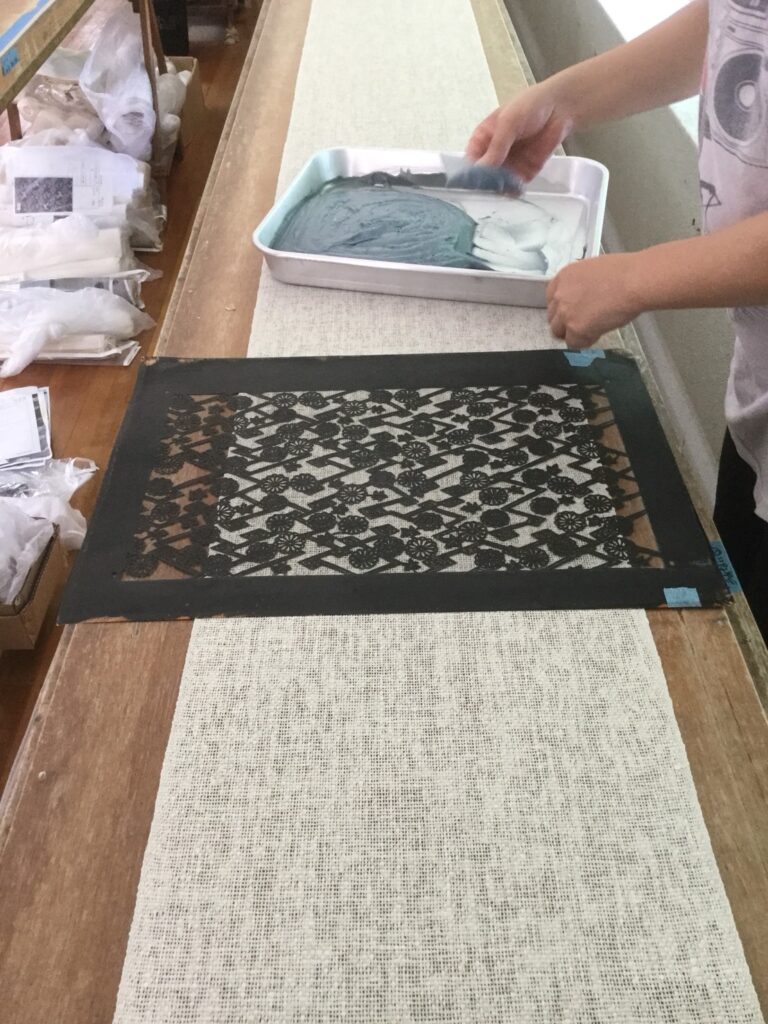

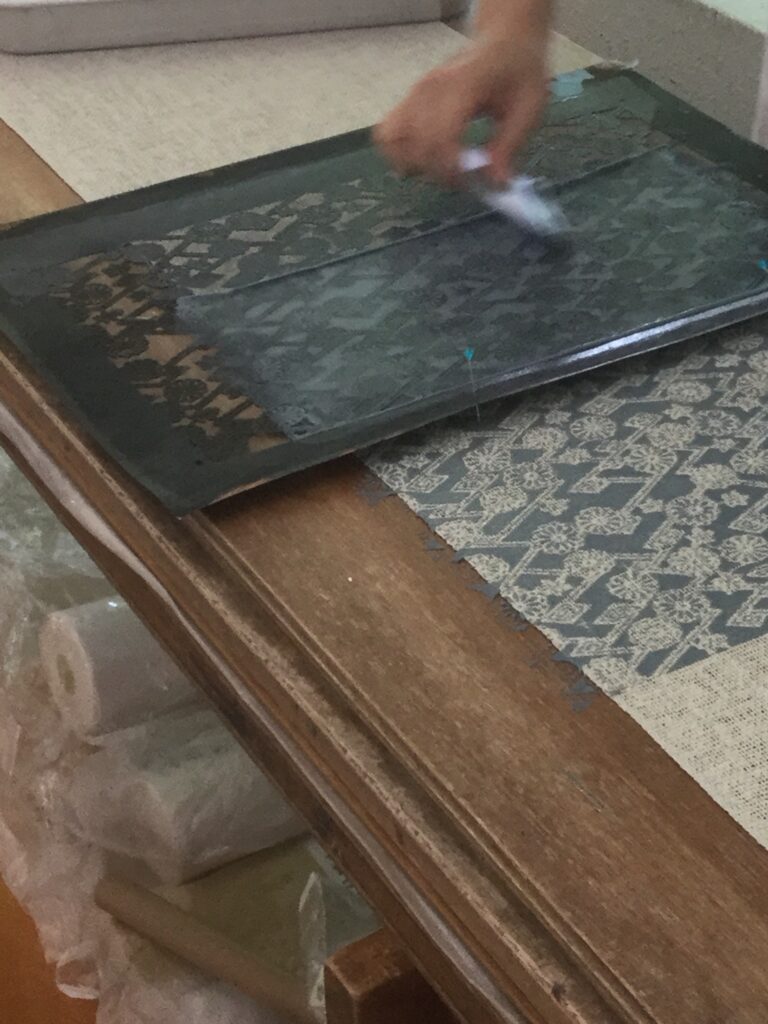

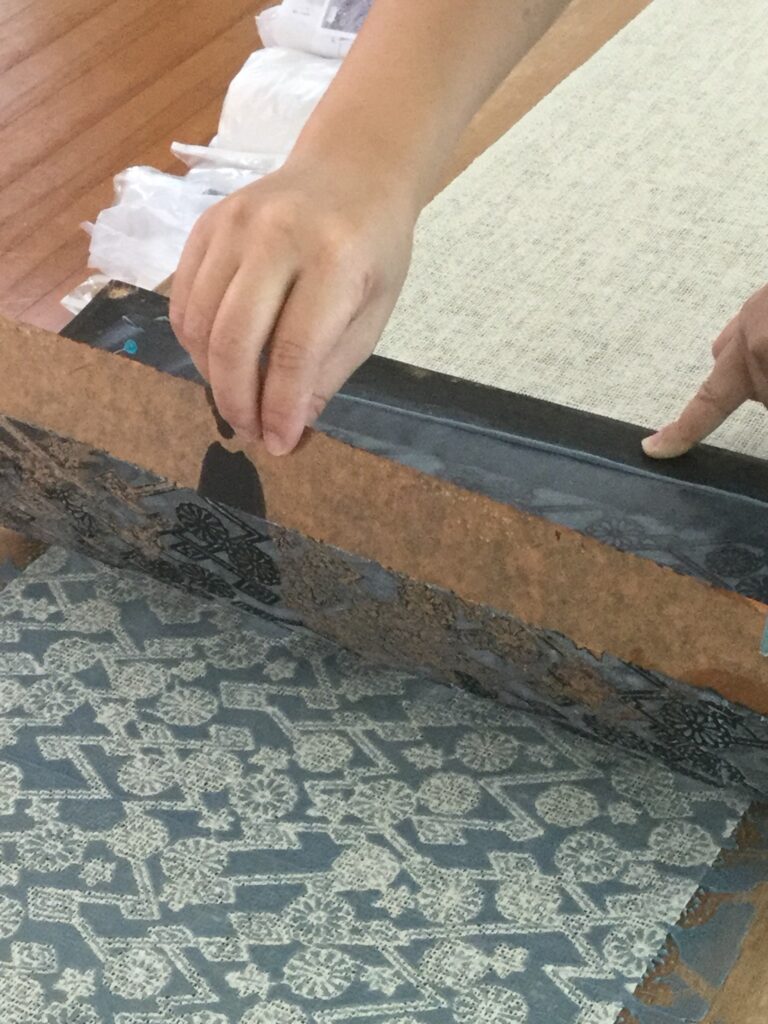

糊が仕上がると、型紙を白布に重ね、ヘラを滑らせて糊を置いていきます。指先で布の張りを確かめ、呼吸に合わせてヘラを動かすたび、糊の柔らかな稜線が布の上に静かに盛り上がる。型紙をわずかにずらしながら二十回、三十回と繰り返しても、最初の線と最後の線がきっちりつながるように──それが繰り返し模様〈リピート〉を美しくつなぐ秘訣です。工房の空気が澄む早朝を選んで作業するのは、風の揺らぎや気温の上昇がズレの大敵だから。若手は木枠を支え、道具を手渡しながら、ベテランの指のわずかな角度を目で盗みます。

糊は地染めが終わるまで布の上に残るため、硬すぎても柔らかすぎても後工程で割れやにじみの原因になります。沖縄特有の高温多湿と対話するように、扇風機の角度と除湿器のスイッチを微調整しながら乾きを見守る時間は、派手さはなくとも紅型制作の肝です。こうして生まれた無色の輪郭は、のちに挿す色を受け止める骨格となります。

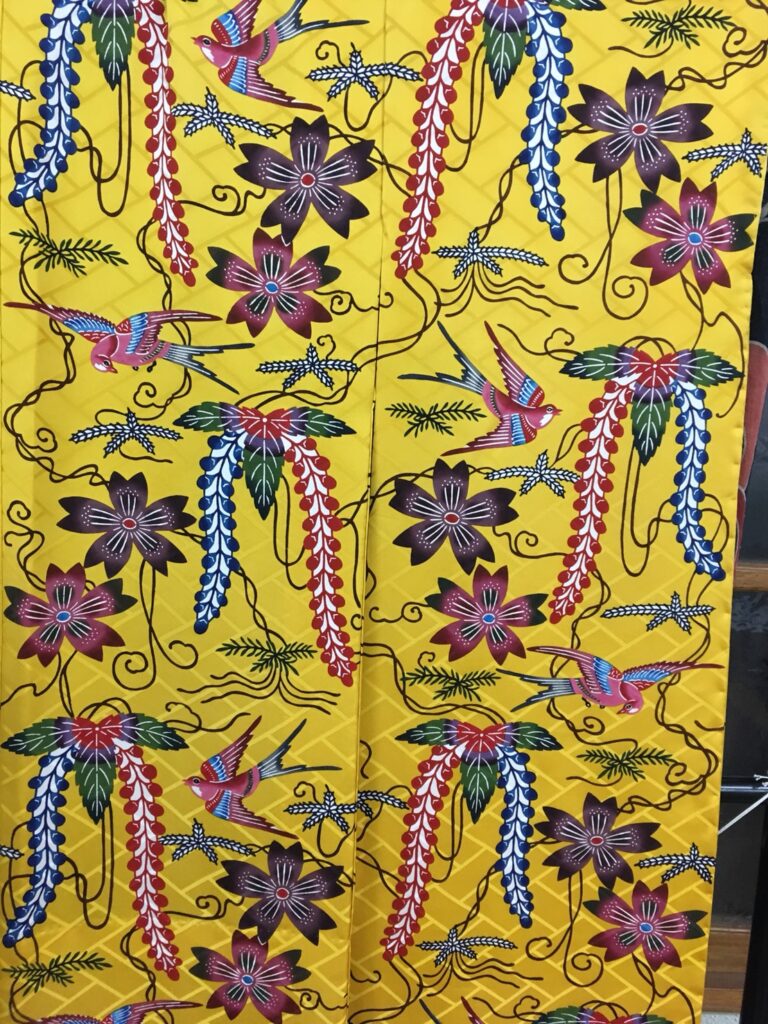

琉球王朝の時代、紅型は王族・士族の礼装として“一点物”で染められました。南国の花鳥や波頭が踊る図案に、黄色は最高位、藍は知性、紅は慶びといった色の序列が託され、布には着る人の身分と祈りが織り込まれました。嫁入り道具として大切に桐箱へ収められ、孫の代まで受け継がれることもしばしば。天然繊維と植物・鉱物顔料の組み合わせは退色が遅く、百年前の布が今もみずみずしい理由は、そもそも長期使用を見込んだ設計にあります。

やがて近代化と戦争の荒波が沖縄を襲い、多くの型紙が灰となりました。それでも職人は染めを途切れさせませんでした。米軍のパラシュートを解いて木綿布を得、軍地図に文様を彫り、銃弾の薬莢を磨いて糊筒の口金に替えました。資源が乏しい中で工夫を凝らし、廃材に新しい命を与えた物語は、現代のアップサイクルやSDGsの思想を半世紀以上先取りしていたと言えるでしょう。

型置きの後には隈取りや糊伏せ、地染め、水洗いなど多層的な作業が控えています。顔料を豆汁で溶き、刷毛でぼかし、指で境目をなじませると、朝までは白と糊だけだった布が息づき始めます。地染めを終えた布を水洗いし、乾かしている布が夕陽に照らされた文様の輪郭が鮮やかに浮かび上がり、職人は「今日も染められてよかった」と静かに胸を撫で下ろします。

現代にはシルクスクリーンという効率的な型染め法がありますが、紅型が守るのは“人の手の時間”そのものです。同じ型紙を使っても、色の濃淡や刷毛の走らせ方で仕上がりは千差万別。大量生産では生まれないゆらぎこそ、人が布と向き合った証であり、見る者の心を揺さぶる温もりです。

沖縄のゆったりした時間感覚は、紅型の継承にも大きく寄与してきました。早さや効率を優先しすぎない島の気質が、手間を惜しまない文化を育てたのです。だからこそ紅型は、時代の波に押されず今も“一点物”であり続けます。そこには祖先が築いた文化を未来へ手渡す意志、変えるべきところと守るべきところを見極める柔軟さ、そして布に触れるすべての人を包み込む沖縄ならではのやさしさが宿っています。

もし工房を訪ねる機会があれば、絢爛な完成品の隣で静かに行われる型置きの現場に目を凝らしてみてください。布を張る音、糊を置くヘラのかすかな擦過音、乾きを読むための深い呼吸――地味に見えるその光景こそが紅型の胎動であり、琉球王国の精神が現在に脈打つ証です。職人の指先に宿る誇りと祈りが、今日もヘラを通して布へと移り、過去と未来を結ぶ色彩の橋を架けています。紅型の型置きは、沖縄の風土とともに生き、世代を越えて呼吸をつなぐ“見えない技”。その一線一線に込められた想いが、遠く離れたあなたの暮らしにも、きっと静かな温もりを届けてくれるはずです。

公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。

紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。

受賞・展覧会歴

- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞

- 平成25年:沖展 正会員に推挙

- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞

- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙

- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞

- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞

- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞

主な出展

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。

これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。

私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。

20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。

最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。

メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。